Уравнение теплопередачи

Наряду с уравнением теплового баланса, при расчете теплообменных аппаратов широко применяется уравнение теплопередачи

Q = k ∙ F ∙ Δ tср.лог, (7.2)

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙ К), F – площадь поверхности теплообменника, м2, Δ tср.лог – средний логарифмический температурный напор, º С. Средний логарифмический температурный напор определяется по формуле Δ tср.лог = (Δ tmax - Δ tmin) / ℓ n (Δ tmax/Δ tmin), (7.3)

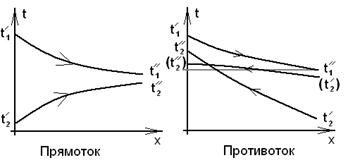

где Δ tmax и Δ tmin – наибольшая и наименьшая разности температур теплоносителей на входе и на выходе из теплообменника, º С. Для прямотока наибольшая разность температур всегда равна Δ tmax = t1' – t2'

и наблюдается на входе в теплообменник. Наименьшая разность температур при прямотоке наблюдается на выходе из теплообменника

Δ tmin = t1" – t2".

При противотоке наибольшая и наименьшая разности температур могут наблюдаться как на входе, так и на выходе из теплообменника и соответственно равны Δ tmax = t1" – t2', Δ tmin = t1' – t2"

или Δ tmax = t1' – t2", Δ tmin = t1" – t2'.

Коэффициент теплопередачи, который характеризует интенсивность теплопередачи от более нагретого теплоносителя к менее нагретому через разделяющую их стенку, в случае однослойной плоской стенки вычисляется по соотношению

k = 1 / (1/α 1 + δ /λ + 1/α 2), (7.4) где α 1, α 2 – коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к нагреваемому теплоносителю, соответственно, Вт/(м2∙ К), δ и λ – толщина стенки и ее коэффициент теплопроводности, соответственно, м и Вт/(м∙ К).

Рис. 20. Изменение температур теплоносителей при прямотоке и противотоке

Применительно к цилиндрической стенке линейный коэффициент теплопередачи (при отнесении теплового потока к единице длины цилиндрической стенки) имеет вид

kℓ = 1 / [1/α 1 + d1/(2∙ λ)∙ ℓ n(d2/d1) + d1/(α 2∙ d2)], (7.5)

где d1 и d2 внутренний и наружный диаметры цилиндрической стенки, соответственно. Поверхностный коэффициент теплопередачи, когда тепловой поток относится к единице наружной поверхности цилиндрической стенки

kf = 1 / [d2/(α 1∙ d1) + d2/(2∙ λ)∙ ℓ n(d2/d1) + 1/α 2]. (7.6)

Входящие в формулы (7.4) – (7.6) коэффициенты теплоотдачи α 1 и α 2 определяются из уравнений подобия. Числовые значения коэффициентов теплоотдачи зависят от режима течения жидкости и формы поперечного сечения канала. В случае ламинарного [5] течения жидкости в трубах круглого поперечного сечения на начальном участке гидродинамической и тепловой стабилизации, если qc = const, уравнение подобия имеет вид

Nu = 4, 36·[1+0, 032·(d1/x)·Re·Pr5/6]0, 4·(Prж/Prс)0, 25, (7.7)

где d1 – внутренний диаметр трубы, м; x – расстояние от входа в трубу, м. В качестве определяющей температуры берется температура жидкости в рассматриваемом сечении трубы, определяющим размером является внутренний диаметр трубы d1, м. Уравнение (7.7) позволяет рассчитать местные значения коэффициентов теплоотдачи. В случае ламинарного течения жидкости в трубах круглого поперечного сечения на участке установившегося течения и теплообмена, если qc = const, уравнение подобия имеет вид [4, с.215]

Nu∞ = 4, 36. (7.8)

В этом уравнении используются те же определяющие параметры, что и в уравнении (7.7). Уравнение (7.8) позволяет рассчитать местные значения коэффициентов теплоотдачи. При ламинарном течении жидкости в кольцевых каналах при теплоотдаче на внутренней стенке (1) трубы при теплоизолированной внешней (2) уравнение подобия записывается в виде [4, с.216]

Nu∞ 1 = 4, 2 + 1, 18 ∙ (d2/d1)0, 81, (7.9)

где d1 и d2 – внутренний и наружный диаметры кольцевого канала, соответственно. В качестве определяющей температуры берется температура жидкости в рассматриваемом сечении трубы, определяющим размером – эквивалентный диметр dэ = d2 – d1, м. Уравнение (7.9) позволяет рассчитать местные значения коэффициентов теплоотдачи. При турбулентном течении жидкости в трубах круглого поперечного сечения [6] уравнение подобия имеет вид [4, с.216]

Nu∞ = (ζ / 8) ∙ Re ∙ Pr / [ 1+(900/Re) + 12, 7 ∙ (ζ / 8)1/2 ∙ (Pr2/3 –1)], (7.10)

где коэффициент гидравлического сопротивления ζ = (1, 82 ∙ ℓ g Re –1, 64)-2, Re = Ŵ ∙ d1 / ν, Nu∞ = α ∞ ∙ d1 / λ. В качестве определяющей температуры берется температура жидкости в рассматриваемом сечении трубы, определяющим размером является внутренний диметр трубы d1, м. Уравнение (7.9) позволяет рассчитать местные значения коэффициентов теплоотдачи. Если окажется, что длина трубы, отнесенная к диаметру ℓ / d1 > 60, то по этому уравнению можно определить и среднюю теплоотдачу жидкости в трубе. В этом случае в качестве определяющей температуры берется средняя температура жидкости в трубе. Уравнение (7.10) справедливо при Re = 4∙ 103 … 5∙ 106 и Pr = 0, 5 … 5∙ 103. При переходном режиме течения жидкости в трубах круглого поперечного сечения[7] при расчетах пользуются формулой [4, с.220]

Nu∞ = (ζ / 8) ∙ Pr ∙ (Re – 1000) / [ 1 + 12, 7 ∙ (ζ / 8)1/2 ∙ (Pr2/3 –1)]. (7.11)

В этом уравнении используются те же определяющие параметры, что и в уравнении (7.10). Уравнение справедливо при Re = 2300 … 4∙ 103 и Pr = 0, 5 … 200. Для турбулентного режима течения жидкости в кольцевых каналах при теплоотдаче на внутренней стенке (10) трубы при необогреваемой внешней (20) уравнение подобия записывается в виде [4, с.220]

Nu10=(ζ / 8)∙ [0, 96+0, 04∙ (d2/d1)]∙ Re∙ Pr/[C+(11, 7+1, 8∙ Pr –1/3) (ζ / 8)1/2∙ (Pr2/3-1)], (7.12)

где C = (1+3, 4∙ ζ)∙ [1+(d1/d2)/(1, 15+5, 5∙ (d1/d2))], ζ = [1, 82∙ ℓ g Re –1, 64-0, 19∙ (d1/d2)0, 25]-2, Re = Ŵ ∙ dэ / ν, Nu10 = α ∙ dэ / λ, d1 и d2 внутренний и наружный диаметры кольцевого канала, соответственно. В качестве определяющей температуры берется температура жидкости в рассматриваемом сечении трубы, определяющим размером является эквивалентный диметр dэ = d2 – d1, м. Уравнение (7.12) позволяет рассчитать местные значения коэффициентов теплоотдачи.

|