З а д а н и е 3. ОПИСАНИЕ РЕКИ ПО КАРТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧНОГО БАССЕЙНА

Д а н о: географическая карта с указанием названия анализируемой реки с притоками. Т р е б у е т с я. 1. Дать по карте анализ предлагаемой реки. 2. Выделить бассейн данной реки. 3. Определить основные морфометрические параметры речного бассейна: а) площадь бассейна (км2); б) длину главной реки (км); в) длину притоков (км.) 4. Рассчитать коэффициент извилистости главной реки и основных ее притоков. 5. Определить густоту речной сети. 6. Построить гидрографическую схему реки.

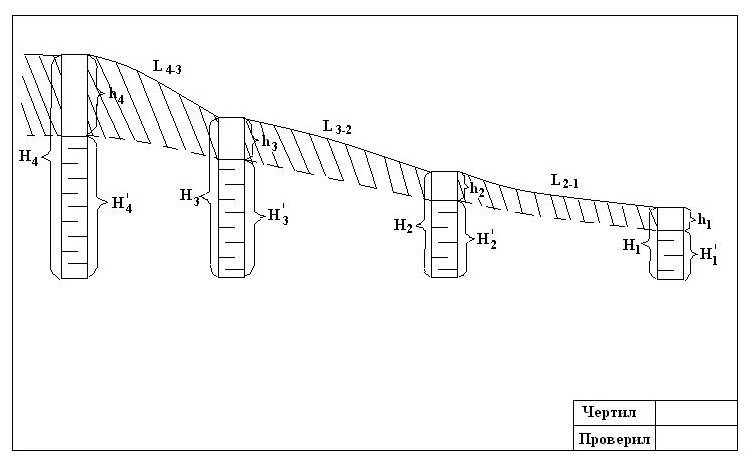

Рис. 2. Гидрогеологичский профиль.

Р е ш е н и е. 1. Определить географическое положение реки, ее исток, направление течения, устье, притоки, характер течения в зависимости от рельефа. Вычертить карту бассейна анализируемой реки и прилегающей к нему части соседних бассейнов (шириной около двух сантиметров по карте). Карту выполнить в цвете с изображением гидрографической сети и рельефа. Масштаб вычерчиваемой карты по сравнению с масштабом исходной следует увеличить в 2-3 раза. Перенос карты и увеличение масштаба произвести по клеточкам. Это делается следующим образом. Исходная карта покрывается сеткой квадратов размером 1x1 см. Лист ватмана, на который будут переноситься контуры картографических объектов, покрывается сеткой квадратов. Размер их сторон увеличивается во столько раз, во сколько необходимо увеличить масштаб исходной карты. Для лучшей ориентации при переносе контуров квадраты на обеих картах нумеруются.: по горизонтали ставятся арабские цифры, по вертикали - буквы русского алфавита. 2. Водораздельная линия проводится по наиболее высоким отметкам между анализируемой и соседними речными системами. 3. Площадь бассейна реки на карте может быть измерена специальным прибором - планиметром, или палеткой, нанесенной на прозрачную бумагу или пластмассовую пластинку сеткой линий, образующих квадраты известных размеров. Методика работы с планиметром описана в специальных руководствах. Принцип работы с палеткой заключается в подсчете наложенных на выделенный бассейн целых, половин, четвертей и трех четвертей квадратов. Рассчитав (с учетом масштаба) площадь квадрата, определяется площадь бассейна реки. Длина рек определяется по карте двухкратным измерением при помощи циркуля-измерителя. Величина его раствора должна быть не более 2 мм, а на участках с сильной извилистостью - 1 мм. Точность установки размера раствора циркуля проверяется путем отложения на плотной бумаге 100 шагов данного раствора. Длина отложенной линии должна точно соответствовать 100-кратному размеру циркуля, т.е., если раствор циркуля равен 2 мм, то длина отложенной линии - 20 см. Измерение производится от устья (нижнего створа) реки до первого притока и обратно, затем от первого притока до второго и обратно и т.д. Из данных двух измерений вычисляется среднее арифметическое. Аналогично производится измерение длины притоков. Такой порядок деления реки требуется для построения гидрографической схемы. 4. Коэффициент извилистости, как мера извилистости реки, есть отношение длины реки (L) к длине прямой, соединяющей устье и исток (l): Kизв = L/ l 5. Густота речной сети бассейна (G) определяется как отношение длины всех рек (Σ L) к площади бассейна (F): G = Σ L/ F (км/км2). 6. Для построения гидрографической схемы главная река изображается в виде прямой горизонтальной линии. Притоки — в виде прямых линий, расположенных под углом приблизительно 45° к линии главной реки. Подписываются названия рек и указывается их длина в километрах. Реки на схеме не должны пересекаться (рис.3).

|