Барометрического нивелирования

После этого бригада отправляется на первую точку хода, где каждый участник начинает выполнять свои обязанности. Работа в точке 1. Наблюдатель держит анероид на высоте груди и по возможности в тени. Открыв футляр и выждав 2 минуты, чтобы давление воздуха внутри прибора сравнялось с наружным, согнутым пальцем слегка постукивают по стеклу анероида. Это необходимо для преодоления трения в деталях прибора. Убедившись, что стрелка анероида стоит на месте, наблюдатель делает отсчеты по шкале прибора и термометра. Предположим, что отсчёты оказались 771,02 мм и 23°. Вычислитель записывает эти величины в графы 4 и 5 журнала (табл.11), в графу 6 − время наблюдения. Конечно, предварительно должны быть заполнены графы 1 и 3. Один участник определяет по компасу азимут направления на точку 2 и записывает его в абрис, затем набрасывает в блокноте схему местности точки 1 и предстоящего пути, после чего идёт к точке 2, считая шаги. Работа в очке 2. Придя в точку 2, переводят шаги в метры, число последних записывают в графу 2. Затем определяют давление атмосферы и температуру воздуха, например: 771,40 мм и 23,8°. Имея записи показаний приборов на двух соседних станциях, приступают к первичной обработке журнала. Первичная обработка журнала состоит в следующем (табл. 11). Вычисляют среднюю температуру на первой и второй станциях (+23,4°) и записывают её в графу 7, в графу 8 заносят среднее давление на этих же станциях, т.е. 771,21 мм; в графу 9 − величину барометрической ступени (11,28), которую находят в таблице по средней температуре и давлению; в графу 10 − разность давлений на первой и второй станциях, т.е. − 0,38 мм. Обязательно ставят знак плюс или минус. Затем полученную разность давлений умножают на барометрическую ступень и получают округлённое превышение − 4,29 м, которое записывают в графу 11 (это вычисленные превышения) на строке между станциями первой и второй. Так, производя полевые работы, проходим прямой и обратный ход. Съёмка производится по тем же самым точкам, данные заносят в журнал барометрического нивелирования. Закончив ходы и вычислив все превышения, производим проверку, для этого подсчитываем алгебраическую сумму превышений прямого и обратного ходов, она должна быть равна 0. Если этого не получилось, а это, как правило, и бывает, то тогда полученную разность в превышениях прямого и обратного ходов (а она должна быть не более 6 м) расписывают с противоположным знаком к каждому превышению разделив их равномерно на все станции хода. В исправленных превышениях алгебраическая сумма должна быть равна 0.

Таблица 11 Журнал барометрического нивелирования.

Пример. Сумма превышений прямого хода равна +41,59 м, а сумма превышений обратного хода равна −46,40 м, разница равна −4,81 м. Станций в нашем примере хода прямого − 4 и обратного − 4, но у нас станции 4 и 5 − это берег реки, и в превышение между ними мы поправку вводить не будем. Это значит на каждое превышение меж-ду станциями 1−2, 2−3, 3−4, 5−6, 6−7, поправка будет +0,8 м, а на превышение 7−8 поправка будет +0,81 м. После этого вычисляют исправленные превышения и записывают их в графу 12. Алгебраическая сумма исправленных превышений с плюсом и минусом должна быть равна 0, в этом случае работа выполнена правильно. Затем вычисляют высоты точек хода путём последовательного алгебраического суммирования высоты предыдущей точки и превышения относительно неё. В конце должны получить высоту исходной точки. По вычисленным высотам строят профиль на миллиметровой бумаге, что позволяет откладывать нужные расстояния без помощи циркуля-измерителя. На профиле в горизонтальном направлении откладывают расстояния между соседними точками, в вертикальном − высоты точек. Вертикальный масштаб принимают в 10 раз крупнее горизонтального. Последний же зависит от расстояний между точками и длины хода: чем реже точки и длиннее ход, тем мельче масштаб. В условиях полевой практики горизонтальный масштаб устанавливает руководитель, после чего приступают к построению профиля, которое описано в разделе «Ватерпасовка». Закончив камеральные работы, бригада сдаст документы: 1. Журнал барометрического нивелирования (таблица 11). 2. План хода (приложение 12). 3. Профиль (приложение 13).

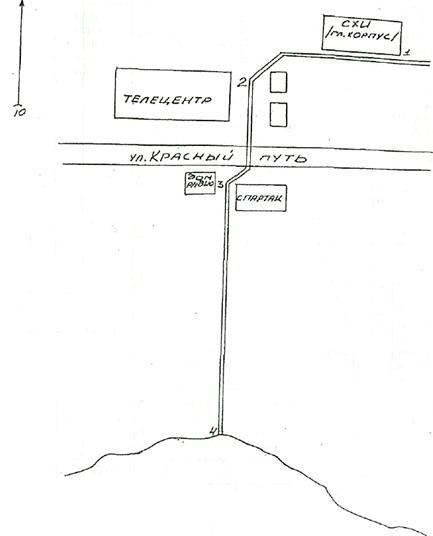

Приложение 12

Приложение 13.

Бригада №1 16.06.1995 г.

|