Методика расчета и анализа показателей платежеспособности и ликвидности предприятия

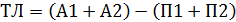

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения [10, c. 73]. Первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие, как денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения. Вторая группа (А2) – это быстро реализуемые активы: готовая продукция, товары отгруженные и дебиторская задолженность. Ликвидность этой группы оборотных активов зависит от своевременности отгрузки продукции, оформления банковских документов, скорости платежного документооборота в банках, спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов и др. [15, c. 64]. Третья группа (Аз) – это медленно реализуемые активы (производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов). Значительно больший срок понадобится для превращения их в готовую продукцию, а затем в денежную наличность. Четвертая группа (А4) – это трудно реализуемые активы: основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство [8, c. 46]. Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия: П1 – наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение месяца (кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили, просроченные платежи); П2 – среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года (краткосрочные кредиты банка); П3 – долгосрочные кредиты банка и займы; П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия. Баланс считается абсолютно ликвидным, если: А1≥ П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4≤ П4. Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности [5, c. 150]. Дальнейшее сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели: Текущая ликвидность (ТЛ) свидетельствует о платежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени:

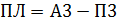

Перспективная ликвидность (ПЛ) – прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей:

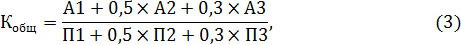

Общий показатель ликвидности баланса (

где, 1; 0,5; 0,3 – коэффициенты значимости различных групп ликвидных средств и платежных обязательств с точки зрения поступления средств и погашения обязательств [9, c. 245]. В практике аналитической работы используют целую систему показателей ликвидности и платежеспособности. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время:

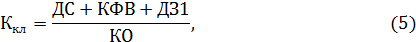

где ДС – денежные обязательства; КФВ – краткосрочные финансовые вложения; КО – краткосрочные обязательства. Нормальное ограничение: Коэффициент критической ликвидности или быстрой ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия или условия своевременного проведения расчетов с дебиторами:

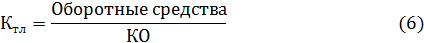

где, ДЗ1-дебиторская задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев. Нормальное ограничение: Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства:

Нормальное ограничение: Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости:

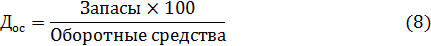

Нормальное ограничение: Доля запаса оборотных средств отражает удельный вес медленно реализуемых активов в общей сумме оборотных средств:

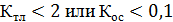

Нормальное ограничение зависит от отраслевой принадлежности фирмы. Коэффициент восстановления платежеспособности предприятия рассчитывается в случае, если хотя бы один из коэффициентов (

где, 6 – период восстановления платежеспособности, месс.; Т – отчетный период, мес. Нормальное ограничение: Коэффициент утраты платежеспособности предприятия рассчитывается в случае, когда

где, 3 – период утраты платежеспособности, месс. Нормальное ограничение: Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величина является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить довольно приблизительно [12, c. 656]. Об ухудшении ликвидности активов свидетельствует увеличение доли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просроченных векселей и др. Основные показатели платежеспособности представлены в таблице 1 [6, c. 345]. Таблица 1. Показатели платежеспособности

Таким образом, анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения. Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия. Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности.

|

(1)

(1) (2)

(2) )

)

[12, c.146].

[12, c.146].

; в России

; в России  .

.

[11, c.167].

[11, c.167].

) принимает значение меньше критериального (

) принимает значение меньше критериального ( ). Если

). Если  , то это свидетельствует о наличии у предприятия реальной возможности восстановить свою платежеспособность в ближайшие 6 мес.:

, то это свидетельствует о наличии у предприятия реальной возможности восстановить свою платежеспособность в ближайшие 6 мес.:

- соответственно, фактический на начало, на конец года и нормативный

- соответственно, фактический на начало, на конец года и нормативный  ;

; [13, c.98].

[13, c.98]. и

и  принимает значение меньше критериального. Если

принимает значение меньше критериального. Если  , то это свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность в ближайшие 3 месяца:

, то это свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность в ближайшие 3 месяца: