Классификация безнапорных потоков

Прежде всего, следует отметить, что сколь-нибудь совершенной и законченной классификации безнапорных потоков отвечающей их многообразию не существует, попытаемся выделить некоторые типы потоков по их основным признакам. На начальной стадии разделим все потоки по их происхождению на две группы: естественные (природные) и искусственные (созданные человеком). К потокам первой группы будут относиться все реки и другие природные русла, отличающиеся от рек чаще всего лишь по названию, а не по своей сути. Аналогичные две группы потоков можно выделить и по роли и назначению потоков: потоки жидкости, используемые как средство транспорта (естественные русла - реки и искусственные русла - каналы) и потоки жидкости как средство транспорта самой же жидкости (водоводы и др. гидротехнические сооружения). Безнапорные потоки также можно разделить на заглублённые и наземные. К категории заглублённых относятся все виды безнапорных трубопроводов. Среди безнапорных трубопроводов можно выделить трубопроводы из стальных, бетонных, асбоцементных и другого типа труб; по сечению безнапорные трубопроводы можно разделить на круглые, некруглые и трубопроводы специального сечения. Среди наземных безнапорных потоков можно вы готовых элементов, когда водовод монтируется на трассе и обсаживаемые. При сооружении последних, как правило, предварительно сооружается земляное русло бедующего водовода (траншея, канава и др.), после чего такое русло обсаживается водоизоляционным материалом во избежание потерь при инфильтрации жидкости в почву. Наиболее часто встечающимися формами сечения таких водоводов являются водоводы трапециевидного (1), треугольного (2) и, реже всего, прямоугольного форм сечения (3). Подавляющее число наземных потоков являются открытыми, т.е. сообщаются с атмосферой, однако, в тех случаях, когда необходимо предотвратить потери транспортируемой жидкости от испарения (в странах с жарким климатом), водоводы перекрывают. В ряде случаев водоводы монтируются над поверхностью земли на специальных опорах и мостовых переходах, создавая тем самым акведуки. И, наконец, можно разделить безнапорные потоки на постоянно действующие и работающие в сезонном режиме. 11.2. Основные методы гидравлического расчёта безнапорных потоков Равномерное движение жидкости в безнапорном потоке поддерживается за счёт разницы в уровне свободной поверхности между начальным и конечным живыми сечениями потока. Чтобы движение жидкости в потоке было равномерным, должны быть выполнены следующие необходимые условия: живые сечения потока вдоль всего русла должны быть одинаковыми как по размеру, так и по форме, уровень свободной поверхности жидкости должен быть параллелен профилю дна русла, шероховатость стенок русла должна быть одинакова по всей длине русла. При выполнении этих условий гидравлический расчёт сводится в основном к определению расхода в потоке жидкости, а также некоторых параметров потока. Выделим в потоке жидкости двумя живыми сечениями (1-1 и 2 - 2) отсек потока длиной /. Центры тяжести сечений будут находиться соответственно на уровнях

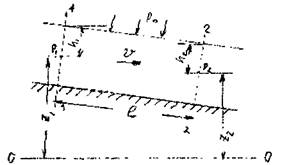

Поскольку по условиям равномерности потока Бернулли примет вид: t

где:

Величина скоростного коэффициента Шези С определяется по экспериментальной формуле Маннинга:

где: п - величина шероховатости стенок русла. Или по формуле Павловского:

где:

11.3. Движение жидкости в безнапорных (самотёчных) трубопроводах Безнапорные самотёчные трубопроводы прокладываются, как правило, в заглублённом исполнении. Для строительства таких трубопроводов помимо труб круглого сечения (1) часто используются трубы овоидального (2) и лоткового (3) сечений. При гидравлическом расчёте безнапорных трубопроводов независимо от вида их сечения при определение расхода жидкости, пропускаемого данным трубопроводом, определение уклона дна, необходимого для пропуска заданного расхода жидкости при заданном заполнении сечения, определение степени наполнения трубопровода для пропуска заданного расхода жидкости при известном уклоне дна. Решение всех этих задач сводится к решению уравнения Шези при различных вариантах задания исходных данных Анализируя результаты решения таких задач нетрудно обнаружить, что для каждого сечения трубопровода существует так называемая эффективная степень заполнения русла, при которой достигается максимальный расход при условии минимальо возможных потерях напора Это объясняется тем, что при увеличении площади живого сечения потока увеличивается также и длина смоченного периметра Начиная с некоторой величины (соответствующей эффективной степени заполнения русла), увеличение длины смоченного периметра начинает «обгонять» рост площади живого сечения. При этом дальнейшее увеличение расхода жидкости в трубопроводе будет сопряжено со значительными потерями напора.

|

делить гидротехнические системы, сооружаемые из

делить гидротехнические системы, сооружаемые из и

и  от произвольно выбранной плоскости сравне

от произвольно выбранной плоскости сравне  ния О -О и на глубинах соответственно

ния О -О и на глубинах соответственно  и

и  под уровнем свободной поверхности жидкости. Тогда запишем уравнение Бернулли для этих двух сечений потока.

под уровнем свободной поверхности жидкости. Тогда запишем уравнение Бернулли для этих двух сечений потока.

и

и  , то уравнение

, то уравнение ?

?

- потери напора по длине отсека потока /. Согласно известному уравнению Шези средняя скорость в живом сечении потока:

- потери напора по длине отсека потока /. Согласно известному уравнению Шези средняя скорость в живом сечении потока:

при

при

при

при

ходится решать задачи трёх основных типов:

ходится решать задачи трёх основных типов: