Глава II. Методические основы развития объемно-пространственного мышления на занятиях изобразительного искусства

2.1. Методы и приемы передачи объема и пространства на плоскости Рисование играет большую роль в общем развитии детей. Особое значение приобретает перспективное рисование, которое непосредственно связано с развитием наблюдательности. Перспективное рисование в большей мере способствует развитию пространственного мышления детей, что также очень важно для практической деятельности человека в различных областях науки и техники. Способность видеть очень ценное свойство человека, и его надо развивать с самого раннего возраста.

1.

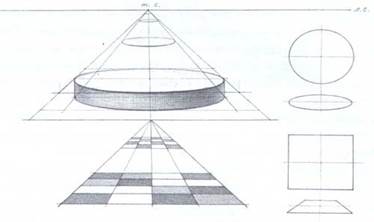

2. Перспектива делится на линейную и воздушную. В основе линейной перспективы лежат законы зрительного сокращения предметов на плоскости. Основные положения линейной перспективы: 1. Рисуя, представить перед собой пространство имеющие глубину, а не плоскости листа. 2. Вид предмета меняется от выбора точки зрения(высшее, ниже, левее, правее). 3. Одинаковые предметы в зависимости от разной удаленности изображаются на листе бумаги по-разному (больше, меньше). 4. Воображаемая линия горизонта находится на уровне глаз. 5. Параллельные линии, натуры сходятся в определенной точке. 6. Умение видеть предмет насквозь. 7. Поле зрения – это пространство охватываемое глазом при взгляде. Чтобы лучше понять, что такое линейная перспектива, нужно знать несколько определений, таких как линия схода, точка схода, линия горизонта, картинная плоскость. Линия горизонта – это данная вымышленная линия, относительно оказавшаяся на уровне глаз наблюдающего. На рисунке 3 мы видим, как линия горизонта перемещается, но остается на уровне глаз человека(Рис.3).

3.

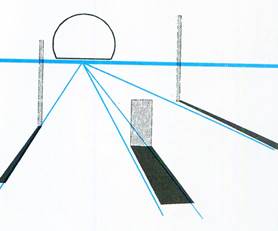

Точка, в которой сходятся на изображении линии предмета, называют точкой схода. Посмотрите на рисунок 4 и представьте, что вот мы стоим между двумя блестящими рельсами и смотрим вдоль железнодорожного полотна. Рельсы уходят по равнине все дальше и дальше, пока не достигают горизонта и не пропадают из виду далеко-далеко. Место, где они скрываются из виду, называется точкой схода.

. 4. Воздушная и цветовая перспектива – законы изменения тона и цвета в зависимости от удаления предметов в глубину. Воздух тоже имеет плотность, цвет, и чем больше между нами и предметом расстояние, то и количества воздуха (атмосферы) будет больше, и цвет менее сочный. Если же присутствуют примеси в воздухе: пыль, туман, дым, дождь, то и размытость больше. Поэтому изображаемый предмет, на заднем плане, будет обобщен. Таким образом, все без исключения близкие объекты воспринимаются отчетливо со многими элементами и фактурой, а удаленные – обобщенно, в отсутствии деталей. Контур близких объектов кажутся отчетливо, а удаленных – мягко. Все без исключения предметы, находящиеся на переднем плане имеют контрастную светотень и выглядят объемными, а дальние — слабо проявляют светотень и выглядят плоскими. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных объектов становятся менее яркими и приобретают цвет воздушной дымки — лазурный, молочно-белоснежный, лиловый. Все близкие объекты выглядят многоцветными, а удаленные однотонными. Художник обязан принимать во внимание все данные изменения с целью передачи пространства и состояния освещенности в собственной работе. Воздушная среда, особенно если воздушное пространство наполнено пеленой, либо туманом, может помочь передать в рисунке пространство, выделяет плановость в композиции. В творческой работе нужно предусматривать перспективные изменения воздушной среды, благодаря чему отдаленные планы представляются светлее передних, контуры объектов расплываются, теряют резкость. В особенности это заметно в горах либо в равнине, заросшей бором. Например, отображения в воде имеет свои перспективные закономерности. Как правило, длина отображения объекта в воде равна длине самого объекта. Отображение в точности повторяет объект, но в перевернутом виде. Воздушная перспектива соединена с переменой тонов, вследствие этого она может называться тональной перспективой. Первоначальное описание закономерностей воздушной перспективы дал Леонардо да Винчи. Величайший живописец подметил, то, что отдаление объекта от глаза наблюдающего связано с изменением цвета объекта. По этой причине с целью передачи глубины пространства в картине близкие объекты обязаны быть нарисованы живописцем в их собственных цветах, удаленные обретают голубоватый тон. Световая перспектива определяет расстояние объектов с источника света. Она появляется в условиях неравномерного освещения. В дневное время, присутствие равной силе освещение на всем видимом пространстве, явления световой перспективы малозаметны. Однако с утра, к примеру, если с востока наступает день, а на запад уходит ночь, объекты на востоке — светлее, в закате — темнее. В изображении утреннего пейзажа, видимого на восходе, объекты переднего плана необходимо выполнять темными, объекты дальних планов — наиболее сильными, на горизонте – полностью яркими, какое количество позволят возможности красок. В пейзаже, видимом на западе, объекты переднего плана станут светлыми, вдали – окунутыми тьмой. При искусственном свете объекты, близкие к источнику освещение, как очевидно, существенно насыщеннее, чем удаленные от него. Если при искусственном освещении изображается интерьер и необходимо передать расстановку объектов в пространстве, более значимым средством для передачи пространства работает яркость бликов. Уровень яркости объекта устанавливает его координаты согласно отношению источнику освещение и тем самым наиболее определяет постановка в пространстве. В случае если освещение идет на нас, в таком случае фон делается светлым и светлое удаляется, а темное выходит на передний план, как мы это замечали с утра, смотря в восток, либо из темной комнаты в светлую. Если освещение идет от нас, в таком случае фон делается темным и все светлое станет выступать, а темное отступать в дальний план, как это случается с утра при взгляде на запад, либо в ночное время у фонаря. Цвета, холодные сами по себе, никак не обладают качеством удаляться, а теплые выступать, как иногда заявляют, ссылаясь на то, то, что в отдаленном плане доминируют холодные, а в переднем теплые тона. Согласно большей части такое, таким образом, и случается, однако лазурные тона удаляются, а желто-оранжевые выступают не потому, что они обладают такого рода оттенка, а вследствие того, то, что холодные тона в сопоставление теплым преобладают на дистанции и сохраняют обычное ощущение дали. В природе мы можем наблюдать примеры, когда холодные тона выступают в передний план, а тона теплые отходят в глубину. К примеру, в заходе солнца все без исключения отдаленные планы получают огненно-красноватый тон, а объекты переднего плана — холодные тона. В условиях вечернего освещение теплые тона отходят вдаль, холодные тона выступают вперед.

Таким способом, закономерные перемены очертаний, светлоты и окраски объектов считаются значительными живописными координатами в изображении пространства. В процессе работы над изображением предметов школьники должны обязательно ознакомиться с такими средствами выявления объема, как: Контраст (от французского contraste - противоположность). Роль контрастов в композиции художники отмечали уже давно. Леонардо да Винчи о «Трактате о живописи» высказывает о контрастах величин, контрастах характеров, фактур материалов и т.д. Микеланджело огромное значение придавал контрастам объема и плоскости. В собственных произведениях он совмещал плоскости с объемными фигурами, достигая сильной объемности фигур. Роль контрастов как сочетания противоположного в зрительном восприятии очень велико. Индивид воспринимает находящийся вокруг его объекты в первую очередь всего по контрасту их силуэтов и находящейся вокруг окружения. Знакомые фигуры, объекты мы определяем с большой дистанции согласно силуэту, который играет большую роль в искусстве. Форму объекта: человек воспринимает только лишь контрасту света и тени. Абсолютное отсутствие светотени создает плоскость. Живопись основывается в контрасте теплых и холодных цветов. Сила цвета возрастает с сочетания его с контрастным (дополнительным) цветом - красноватого с изумрудным, синего с оранжевым, белого с черным и т. п. Немаловажную значимость в композиции представляют контрасты величин (большого и малого), контрасты в построении сюжета (контрасты положений, психологические контрасты). Например, в работе В. И. Сурикова «Степан Разин» черный треугольник ладьи, разъединяющий светлые воды Волги, выражает конструктивную мысль композиции. Выразительность конструктивной идеи подчеркивается тональным контрастом - контрастом силуэта темной ладьи и светлой воды и небосклона. Образцы использования контрастов положений, психологических контрастов в системе сюжета и формулировании мысли композиции приводит Е. А. Кибрик. Он пишет: «Кроме того существенна значимость противопоставления положений в построении сюжета композиции. Что может являться контрастней крестьян, узников в арестантском вагоне, и свободных голубей на перроне? Данная контрастность положений, на которых создана картина Ярошенко «Всюду жизнь». Никак не меньше контрастны грязный, скорченный на земельном полу цеха рабочий рядом с фабрикантом, великолепно и шикарно облаченным, сверху вниз оглянувшемся на рабочего в картине Иогансона «На старом уральском заводе». И второй, главный общепсихологический контрастность в данной картине: умный, полный сознательной ненависти взгляд рабочего противоречит его ничтожному положению и по этой причине в особенности выразителен. Таким образом, значимость контрастов в композиции многофункциональна – они имеют отношение к абсолютно всем составляющим композиции, начиная с характера конструктивной мысли и заканчивая построением сюжета. Светотень – показывает степень освещенности поверхности предмета. Светотенью, к примеру, как и перспективой, старые мастера использовали издавна. Через данное средство они научились изображать в рисунке и живописи форму, объем, фактуру объектов так убедительно, то, что они, казались, живыми в картинах. Свет помогает передать и окружающий вокруг мир. Трактовка объема и освещенности предметов находится в зависимости от светотеневых предметов, образующих различные контрасты тени, полутени и рефлексы, наделенные собственными цветовыми свойствами и качествами. Объемная форма в природе воспринимаются освещенной. Градации света и тени на их плоскости характеризуют понятиями такими, как: блик, свет, тень, тон, полутон, рефлекс. Отличают последующие составляющие светотени: · Свет – поверхность, на которую падают прямые лучи. · Блик – самое светлое место. · Полутень – на плоскостях, освещенных косыми, скользящими лучами. Слабая тень, образующаяся, если предмет освещён несколькими источниками освещение. Она кроме того появляется на плоскости, обращённой к источнику освещение под незначительным углом; · Тень – образуется на поверхностях, куда прямые лучи не попадают. Тени в неосвещённой стороне предмета называют собственными, а отбрасываемые предметом в прочие плоскости — падающими; · Рефлекс – освещенный участок теневой поверхности предмета. · Граница света раздела находится на линии разделения света и тени. · Тон – степень светлоты (предмет светлый, темный, среднего тона). Изображение градаций светотени может помочь ребятам раскрыть объем изображаемых тел на плоскости листка. Восприятие цвета находится в зависимости от освещения. Передача в пространства в живописи зависит не только от правильного построения перспективного рисунка, но и от изменений цветовых и тональных отношений в природе по мере их удаления наблюдателя либо от источника света. Темные объекты на расстоянии обретают холодные цвета, а светлые - теплые. Один из известнейших художников такой, как Рембрандт применял освещение в живописи. Полотна Рембрандта всегда озарены светом. Величественность художника – в его человечности. Освещение в его полотнах помогает дотронуться до души человека. Направленность освещенности находится в зависимости и от возвышенности солнца над горизонтом. В случае если оно располагается возвышенно, в таком случае у объектов появляются короткие тени. Форма и объем выявляются слабо (Рис.5 а). При понижении солнца тени с объектов возрастают, фактура выражается лучше, подчеркивается рельефность формы. (рис.5 б).

а. б. 5(а,б). Немаловажно предусматривать ребятам при создании сюжетно-тематической композиции и постановка источника освещение. Рассмотрим виды источников света: фронтальное, боковое и контражурное. · фронтальное освещение – данный источник освещение освещает предмет прямо, так как располагается перед ним. Подобный свет недостаточно выявляет объем. · Боковое освещение (по левую сторону либо с правой стороны) – этот источник света замечательно выявляет форму, объем, фактуру объектов. · Контражурное освещение – это источник света появляется, в случае если свет располагается за предметом. Но объекты в данных обстоятельствах смотрятся силуэтом и утрачивают собственный объем. В случае если требуется рисовать у окна либо лампы, то, что свет объектов вблизи станет существенно интенсивнее, нежели находящиеся вдали. С ослаблением освещение контрастность между светом и тенью смягчается. Подобное проявление называется световой перспективой. Знание данных закономерностей построения освещения, светотени, линейной, воздушной, световой перспективы поможет школьникам при решении проблем в изображении сюжетно-тематической композиции и не только.

2.2. Упражнение на развитие объемно-пространственное мышление детей на уроках изобразительного искусства. Задачей изобразительного искусства в общеобразовательной школе является развитие у школьников объемно-пространственного мышления, умений принимать как настоящие, так и воображаемое пространство и разбираться в нем. С данной целью я стремлюсь использовать последующие упражнения. 1. Упражнение. Изучение перспективы. Рисование с натуры на природе. Выполнить наброски и зарисовки улиц городских и деревенских, наиболее подходящий участок с уходящими вдаль домами, аллеи каких-либо деревьев, уходящие дорожки парков, обсаженные деревьями с передачей перспективного сокращения (Рис. 6).

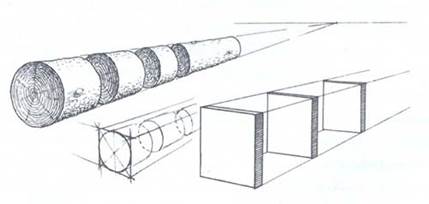

6. Упражнение. На формирование внимания, если ребята обучаются срисовывать с иллюстраций, репродукций, придерживаясь соотношения. Упражнение. Вербальное рисование. Первоначально мы с ребятами оговариваем дальнейший изображение с предписанием местоположения предметов на бумаге, а затем они его зарисовывают. 2. Упражнение. Рисование с натуры с передачей перспективного сокращения форм отдельных предметов, таких как шар, ящик, стул, глобус, бидон, простая гипсовая ваза, чайник, блюдце, кастрюля, лампа; технических деталей из набора по черчению; овощей и фруктов; букет цветов в вазе, листьев и кустарников (рис. 7).

7. 3. Упражнение.

8.

4. Упражнение. Рисование по памяти и представлению. Ребятам предоставляются некоторые детали рисунка, к примеру, типичный объект сказочного героя, они обязаны нарисовать полный предмет, припомнив, кому принадлежат эти вещи (рис. 9).

9. 5. Упражнение. Перемена ракурса местоположения предмета в пространстве. Ребята, осмотрев изображения, обязаны показать и изобразить, то, что они увидят с "противоположной стороны" (рис.10)

10. 6. Упражнение. Ориентировано на формирование чувства пространства. Ребята обязаны осуществить перспективу рисунка, установленного видом сверху (рис.11). 11 7. Упражнение.

12. 8. Упражнение.

13. 9. Упражнение. Изучить и выполнить зарисовки и наброски композиционных решений картин различных известных художников. 10. Упражнение.

14. 11. Упражнение. Выполнить с натуры зарисовки и наброски пейзажей с использованием линейной и воздушной перспективы (рис.15). 15. 12. Упражнение.

16. 13. Упражнение. Выполнить с натуры и по представлению последовательное построение интерьера дома, избы, кафе, магазина в различных ракурсах (рис.17).

17. 14. Упражнение. Придумать несколько композиции из геометрических фигур таких, как: · с передачей движения (динамика) (рис.18,а). · с передачей покоя (статика) (рис.18,б).

18. (а,б)

Рисование согласно перечисленным выше упражнениям содействует активному формированию у подростков динамического пространственного воображения, творческому раскладу в решении разных вопросов и задач, создает у подростков способность проанализировать начальные сведения, пересматривать их, увеличивая познавательную активность школьников и творческую фантазию. 2.3. Опытно-экспериментальная работа «Развитие объемно-пространственного мышления у школьников на уроках изобразительного искусства» В воспитании и образовании школьников изобразительное искусство имеет важное значение. Искусство входит в жизнь человека, обогащая и украшая ее. С помощью искусства школьники познают окружающий мир, у них формируются эстетические ценности, художественный вкус. Искусство формирует личность человека. Во время работы на уроке изобразительного искусства у учащихся развивается мышление, зрительная память, воображение, эстетический вкус, творческие способности. Актуальность данной темы заключается в том, что мышление, а в частности, пространственное мышление, в жизни человека занимает одну из ведущих ролей. В сущности, без этого психического процесса, немыслим был бы сам человек. При отсутствии этого процесса было бы невозможно познание окружающего мира, а, следовательно, и формирования понятий, накопления жизненного опыта. В принципе, все психические процессы взаимосвязаны между собой и, при недостатке развития одного из них у человека, страдают все остальные. Таким образом, от мышления зависят фантазия, память, речь, которая играет огромную роль в жизни человека – существа социального, воля, эмоции и чувства. При достаточном развитии мышления, человек развивается как гармоничная личность. Формирование объемно-пространственного мышления, совершается в ходе освоения школьником скопленными знаниями, и представляется одной из немаловажных черт онтогенеза психики ребенка. Учащемуся, имея высокий уровень развития объемно - пространственного мышления, представляется важное обстоятельство эффективного овладения всевозможных общеобразовательных и специализированных промышленных дисциплин в абсолютно всех стадиях учебы, выделяя, таким образом, актуальность темы изучения. Цель эксперимента: Выявить уровень развития пространственного мышления на уроках изобразительного искусства до объяснения материала и после; Разработать и провести на практике экспериментальную работу по развитию пространственного мышления школьников и проверить её эффективность;

Были поставлены следующие задачи проведения эксперимента: · Провести анализ уроков изобразительного искусства · Провести эксперимент по этапам (констатирующий, формирующий, контрольный) · Провести математическую обработку информации · Сделать вывод на основе полученных результатов Объект исследования: Процесс преподавания изобразительного искусства в школе Предмет исследования: Процесс развития пространственного мышления у детей на уроках изобразительного искусства Использовались такие методы исследования как: · Наблюдение; · Беседа; · Тестирование; · Анкетирование; · анализ литературы;

Содержание теста

|

Слово «перспектива» происходит от латинского «видеть на сквозь», «сквозь что-нибудь». В процессе тщательного наблюдения при рисовании того или иного предмета дети должны понять, что наше представление не совпадает с изображением его на плоскости листа бумаги.

Слово «перспектива» происходит от латинского «видеть на сквозь», «сквозь что-нибудь». В процессе тщательного наблюдения при рисовании того или иного предмета дети должны понять, что наше представление не совпадает с изображением его на плоскости листа бумаги.

Дорисовать изображения согласно образцам либо по контуру, точкам. Оно содействует знакомству ребенка с симметрией. Ребята обязаны пририсовать часть рисунка объекта либо орнамента. (рис. 8).

Дорисовать изображения согласно образцам либо по контуру, точкам. Оно содействует знакомству ребенка с симметрией. Ребята обязаны пририсовать часть рисунка объекта либо орнамента. (рис. 8).

.

. Формирование творческого воображения школьников. Изменить изображение с учетом установленной теме, например, времени года либо дня и ночи (рис.12).

Формирование творческого воображения школьников. Изменить изображение с учетом установленной теме, например, времени года либо дня и ночи (рис.12). Данную композицию, из линий, точек, геометрических фигур, учащимся нужно превратить в образную композицию. Сохраняя данное композиционное решение изображения (рис.13).

Данную композицию, из линий, точек, геометрических фигур, учащимся нужно превратить в образную композицию. Сохраняя данное композиционное решение изображения (рис.13). Сочинить различные композиции из линий, точек, геометрических фигур с использование линейной перспективы (рис.14).

Сочинить различные композиции из линий, точек, геометрических фигур с использование линейной перспективы (рис.14).

Выполнить рисунок с геометрическими предметами с боковым освещением. Закрепить знания о таких понятиях как блик, рефлекс, свет, тень, падающая тень, полутень, собственная тень (рис.16).

Выполнить рисунок с геометрическими предметами с боковым освещением. Закрепить знания о таких понятиях как блик, рефлекс, свет, тень, падающая тень, полутень, собственная тень (рис.16).