Техника операции

I этап — рассечение передней брюшной стенки. • Косой доступ предложил Штарцп (рис. 16-30, а). Разрез кожи длиной 15—20 см проводят параллельно и на 2 см выше паховой связки и заканчивают на 2 см выше лобкового симфиза. Затем вдоль волокон рассекают фасцию наружной косой мышцы, пересекают внутреннюю и поперечную мышцы, обнажают и отодвигают медиально брюшину. Недостатки: вследствие рассечения и последующей атрофии мышц возможно образование послеоперационных грыж.

• Клюшкообразный параректальный доступ

рассекают сухожильную перемычку между прямой и внутренней косой мышцами живота, вскрывают предбрюшинную фасцию и обнажают брюшину. Таким образом, ни одна мышца не пересекается. Преимущества: меньшие травматичность и кровоточивость операционной раны, низкий риск образования гематомы, нагноения, послеоперационных грыж. После рассечения передней брюшной стенки обнажают предбрюшинную клетчатку и выделяют проходящие в нижнем углу раны нижние надчревные артерию и вену (a. et v. epigastrica inferior), которые перевязывают и пересекают. У мужчин выделяют, мобилизуют и отводят в медиальную сторону семенной канатик. У жен-шин круглую связку матки перевязывают и пересекают. II этап — выделение подвздошных сосудов. • Внутреннюю подвздошную артерию мобилизуют по всей длине, включая начальные участки отходящих от неё ветвей, на которые накладывают лигатуры. Нередко от задней поверхности внутренней подвздошной артерии отходит дополнительная веточка, и при её повреждении может возникнуть сильное кровотечение. В целях безопасности эту веточку сначала прошивают атравматичной иглой, перевязывают и лишь после этого пересекают. • Наружную подвздошную вену выделяют на всём протяжении и берут на держалку. III этап. Донорскую почку извлекают из кон Трансплантология ♦ 499 ки аорты формируют венчик овальной формы (рис. 16-31). IV этап — наложение сосудистого анастомоза. • Артериальный анастомоз. ♦ Обычно накладывают анастомоз по типу конец в конец с внутренней подвздошной артерией реципиента. Если эта артерия окклюзирована (например, вследствие атеросклеротического процесса), её проходимость можно попытаться восстановить с помощью эндартерэктомии. ♦ Анастомоз с наружной подвздошной артерией по типу конец в бок (рис. 16-32) накладывают в случаях, когда внутренняя подвздошная артерия необратимо поражена или имеется две и более почечные артерии у донора. При этом проксимальный и дистальный концы наружной подвздошной артерии пережимают зажимами, рассекают её вдоль на длину будущего анастомоза, иссекают из стенки артерии овальное окошко и накладывают анастомоз непрерывным обвивным швом.

Рис. 16-31. Формирование венчика из стенки аорты донора,а — иссечение стенки аорты донора вокруг почечной артерии, б — анастомоз с внутренней подвздошной артерией реципиента конец в конец. (Из: Оперативная урология / Под ред. Н.А. Лопаткина. — М., 1986.)

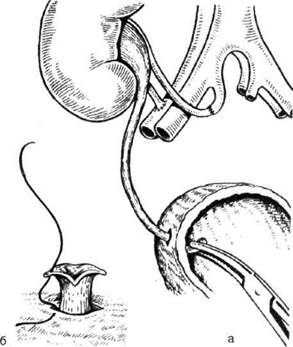

Рис. 16-32. Анастомоз почечной артерии донорской почки с наружной подвздошной артерией реципиента по типу конец в бок. (Из: Оперативная урология / Под ред. Н.А. Лопаткина. — М., 1986.) ♦ При наличии двух почечных артерий, которые взяты не единым блоком, а раздельно, целесообразно наложить два отдельных анастомоза: один анастомоз с внутренней подвздошной артерией по типу конец в конец, а другой с наружной подвздошной артерией по типу конец в бок. • Венозный анастомоз. Наружную подвздошную вену пережимают двумя зажимами на расстоянии 4—5 см друг от друга. Из передней стенки вены иссекают окошко, равное диаметру почечной вены. Накладывают два шва-держалки на края анастомоза, затем выполняют сам анастомоз непрерывным обвивным швом ат-равматичной иглой. При наличии двух почечных вен необходимо использовать все возможности, чтобы восстановить кровоток по обоим венозным стволам. Однако если это невозможно, допустима перевязка одной (меньшей по диаметру) почечной вены. • Для предохранения почки от нагревания во время наложения анастомоза ассистент держит почку в губке, которую периодически смачивает холодным раствором. • После наложения сосудистых анастомозов 500 о ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ <• Глава 16 • Как только с сосудов сняты зажимы, по V этап. После восстановления кровотока почку укладывают в подвздошную ямку и приступают к восстановлению непрерывности мочевых путей. Следует обратить особое внимание на бережное отношение к сосудам мочеточника во время взятия почки у донора и операции у реципиента. Образование мочевых свищей, некрозов стенки мочеточника в большинстве случаев вызвано повреждениями этих сосудов. В некоторых случаях возникает сильное кровотечение из культи мочеточника. Кровоточащие сосуды при этом следует тщательно лигировать. Восстановить непрерывность мочевых путей можно наложением уретероцистоанастомоза, уретеро-уретероанастомоза, пиело-пиелоанас-томоза или уретеропиелоанастомоза. Обычно применяют уретероцистоанастомоз. • Уретероцистоанастомоз можно выполнить по ♦ Интравезикальная методика (рис. 16-33): мочевой пузырь широко вскрывают, мочеточник протягивают через стенку пузыря и пришивают изнутри к слизистой оболочке. Обычно применяют методику Патипано и Лидбеттера (1958). Выделяют и широко вскрывают (на протяжении 5-7 см) перед-нелатеральную стенку мочевого пузыря. Несколько выше устья мочеточника надсекают слизистую оболочку и тупым путём отслаивают её вверх и латерально на протяжении 2 см, формируя подслизистый туннель. В конце туннеля прокалывают мышечную стенку пузыря. Конец мочеточника трансплантата захватывают зажимом и втягивают в полость пузыря. Избыточную часть мочеточника отсекают. Конец мочеточника рассекают на протяжении 1—1,5 см, формируя так называемый «рыбий рот», который пришивают к слизистой оболочке мочевого пузыря атравматичной иглой с рассасывающейся нитью. Цисто-томический разрез зашивают непрерывным обвивным швом. Затем накладывают второй ряд узловых швов. В мочевом пузыре на 4—5 дней оставляют катетер Фолея. ♦ Экстравезикальная методика: пузырь вскрывают только на величину соустья, а анастомоз накладывают вне полости пузыря. Выделяют переднелатеральную стенку мочевого пузыря. Тупым путём в двух местах на расстоянии 2—3 см друг

Рис. 16-33. Уретероцистоанастомоз. а — проведение мочеточника через стенку мочевого пузыря, б — шов на слизистой оболочке мочевого пузыря. (Из: Оперативная урология / Под ред. Н.А. Лопаткина. — М., 1986.) Трансплантология ♦ 501

Рис. 16-34. Уретеропиело-анастомоз (а), пиело-пие-лоаностомоз (б) и уретеро-урвтвроанастомоз (в). (Из: Оперативная урология / Под ред. Н.А. Лопаткина. — М.(1986.) от друга расслаивают стенку пузыря до слизистой оболочки. Оба этих отверстия соединяют между собой туннелем в под-слизистом слое и через него протягивают мочеточник. Лишнюю часть мочеточника отсекают. Конец мочеточника по дорсальной поверхности рассекают вдоль на протяжении 1,5—2 см и под ним вскрывают слизистую оболочку пузыря на протяжении 2-3 см. Мочеточник пришивают к краю слизистой оболочки пузыря узловыми швами. Стенку мочевого пузыря зашивают, используя атравматичную иглу с рассасывающейся нитью. Уретеропиелоанастомоз (рис. 16-34, а). Производят удаление почки реципиента с сохранением мочеточника. Конец мочеточника рассекают вдоль на протяжении 2 см. Выделяют лоханку донора, отсекают мочеточник от лоханки так, чтобы просвет отверстия лоханки был равен диаметру рассечённой части мочеточника реципиента. Края лоханки и мочеточника сшивают непрерывным обвивным швом атравматичной иглой с рассасывающейся нитью. Преимущества: поскольку мочевой пузырь не вскрывают, меньше риск инфицирования раны и развития рефлюкса. Недостатки: высокий риск возникновения мочевых свищей, необходимость проведения нефрэктомии, применим только при наличии у реципиента здоровых мочеточников и отсутствия пузырно-мочеточ-никового рефлюкса, в чём следует убедиться перед трансплантацией. Пиело-пиелоанастомоз применяют редко (рис. 16-34, б). Одновременно с трансплантацией производят нефрэктомию у реципиента, оставляя часть лоханки и следя за тем, чтобы не возникло нарушения кровоснабжения лоханки и мочеточника, что удаётся далеко не всегда. Выделяют и пересекают ло-

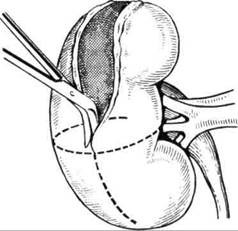

ханку донорской почки. Анастомоз накладывают между двумя рассечёнными лоханками. • Уретеро-уретероанастомоз (рис. 16-34, в). Мочеточник донора отсекают на 2—3 см ниже лоханочно-мочеточникового сегмента и рассекают его вдоль на протяжении 2-3 см; выделяют достаточной длины мочеточник реципиента, конец его также рассекают вдоль на протяжении 2—3 см и накладывают анастомоз между рассечёнными концами мочеточников. При этом способе, как и при двух описанных выше, процент возникновения мочевых свищей значительно выше, чем при уретероцистоанастомозе. VI этап — капсулотомия (рис. 16-35). Фиброзную капсулу рассекают по выпуклому краю почки от полюса до полюса, что предохраняет почку от сдавления вследствие возникающего в первые дни после трансплантации отёка почки и предупреждает нарушение кровообращения в ней. Не все хирурги считают капсулото-мию необходимой.

502 ♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ о Глава 16 VII этап. На края капсулы в области полюсов и в середине задней стороны почки укрепляют серебряные скобочки, которые служат метками для рентгенологического обследования в послеоперационном периоде. Почку тщательно укладывают в образованное для неё ложе, следя за тем, чтобы сосуды и мочеточник не были перегнуты и сдавлены. Почку не фиксируют на своём месте, но больному в течение первых 3 дней после операции не разрешают лежать на стороне, противоположной трансплантату. Рану тщательно отмывают от сгустков крови раствором антибиотиков и послойно зашивают. Осложнения Специфические осложнения: стеноз почечной артерии в области швов, инфицирование органа при взятии и транспортировке, повреждения почки вследствие тепловой ишемии. Отсутствие функций трансплантата может быть обусловлено тромбозом почечной артерии (или вены), острым отторжением, ишемическими повреждениями почки при сдавлении её гематомой, серомой, нарушением оттока мочи. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЛЁГКИХ Все виды пересадок лёгких разработал выдающийся отечественный экспериментатор В. П. Демихов. Несмотря на бурное развитие трансплантологии в последние два десятилетия, этот её раздел прогрессирует медленно, что обусловлено рядом особенностей: проблемой эффективного дыхания в раннем посттрансплантационном периоде, ишемией бронхиального анастомоза из-за разрыва сети бронхиальных сосудов, повышенного риска инфицирования вследствие естественного контакта с окружающей средой и т.д. Поэтому трансплантацию лёгких применяют редко (150—250 случаев ежегодно), несмотря на достаточно хорошую выживаемость.

|