Методика операции

Удаление печени у донора для пересадки производят из тораколапаротомного разреза (рис. 16-19). Выделяют верхнюю брыжеечную вену и вводят в неё катетер, по которому начинают подавать в печень охлаждённый раствор. Для оттока используют подпеченочный конец нижней полой вены, который выделяют до почечных вен, пережимают и канюлируют (рис. 16-20). Затем широко рассекают диафрагму, выделяют над-печёночный участок нижней полой вены и пересекают его (рис. 16-21). Правую, левую и заднюю диафрагмальные вены тщательно перевязывают и пересекают, в противном случае могут возникнуть опасное кровотечение, а нередко и воздушная эмболия после трансплантации. Последовательно выделяют элементы печёночно-ду-оденальной связки (воротную вену, печёночную артерию до места отхождения её от чревной артерии, нередко с участком аорты, общий жёлчный проток). При выделении общей печёночной артерии перевязывают и пересекают желудочно-две-надцатиперстную артерию, а при выделении чревной артерии перевязывают и отсекают левую желудочную и селезёночную артерии. Перевязывают и пересекают общий жёлчный проток и печёночную артерию (рис. 16-22). Трансплантология ♦ 487

(Из: Двдврвр ЮМ, Крылова Н.П. Атлас операций на печени. — М., 1975.)

Рис. 16-20. Мобилизованная печень отведена влево. На нижнюю полую вену наложен сосудистый зажим. (Из: Двдврвр Ю.М., Крылова Н.П. Атлас операций на печени. — М., 1975.) 488 о ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 16

Рис. 16-21. Интрапери-кардиальное обнажение надпечёночного участка нижней полой вены. (Из: Двдврер Ю.М., Крылова Н.П. Атлас операций на печени. — М., 1975.)

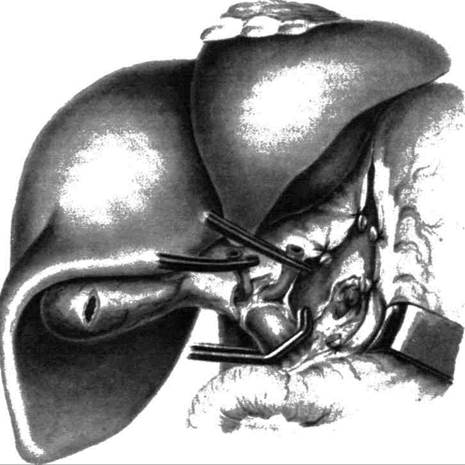

Рис. 16-22. Пересечены общий жёлчный проток и печёночная артерия. (Из: Двдерер ЮМ, Крылова Н.П. Атлас операций на печени. — М., 1975.) Трансплантология ♦ 489 Защита трансплантата от ишемии Получение функционально активного органа и предохранение его от ишемических изменений являются главными задачами трансплантологии. Печень крайне чувствительна к ишемии — прекращение кровотока на 15 мин при температуре тела вызывает серьёзные повреждения органа. Отсюда вытекает важность проблемы консервации. При трансплантации печени используют в основном три способа её сохранения. • Промывание печени через воротную (или верхнюю брыжеечную) вену, а затем и через печёночную артерию охлаждённым перфу-зионным раствором. • Поддержание тканевого дыхания с помощью массажа сердца и ИВЛ или с помощью экстракорпорального кровообращения, обычно при гипотермии. • Сочетание медленной перфузии, гипотермии и гипербарии. Принципиальное значение при перфузии органа имеет состав перфузатов. Чаще всего их основой является изотонический солевой раствор (например, раствор Рингера) с добавлением гепарина и низкомолекулярного дек-страна для улучшения микроциркуляции и дезагрегации эритроцитов, новокаина для снятия сосудистого спазма, гидрокортизона для стабилизации клеточных мембран, бикарбоната. В настоящее время при консервации печени часто применяют мембраностабилизирую-щие вещества типа хлорпромазина, феноксин-бензамина. Экстирпация печени у донора для пересадки усложняется необходимостью тщательной перевязки мелких сосудов, для того чтобы избежать кровотечения после трансплантации. Поэтому время сохранения печени делится на два периода. • Удаление печени из организма донора, обыч- но с гипотермической перфузией in situ. • Сохранение органа во время удаления соб плазмой или кровью с низким гематокритом или безбелковым перфузатом. Возможно сохранение печени в камере гипербарической оксигенации (4 атм) на фоне медленной перфузии специальным охлаждённым раствором. ГЕТЕРОТОПИЧЕСКАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ Гетеротопическая пересадка печени — подсадка добавочного органа в различные отделы брюшной полости (левое подреберье с удалением селезёнки, а иногда и почки реципиента, подпечёночное пространство, полость таза) с сохранением собственной печени реципиента. Показания. Доброкачественные заболевания печени (врождённые атрезии жёлчных путей, циррозы печени и др.).

|

Рис. 16-19. Тораколапаротомный доступ (справа). Края операционной раны разведены, диафрагма рассечена до нижней полой вены.

Рис. 16-19. Тораколапаротомный доступ (справа). Края операционной раны разведены, диафрагма рассечена до нижней полой вены.