Прикладное искусство в Древней Руси и в России

Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в эпоху палеолита, примерно с 14—12 тысячелетия до н. э., художественная потребность первобытного человека проявляется не только в ранних формах изобразительного творчества (наскальные рисунки, пластика), но и в изготовлении утилитарных предметов — орудий труда, бытовой утвари. Первобытные охотники, применявшие только грубые каменные инструменты, уже пытались украсить свои изделия из кости и рога простым орнаментом или изображениями животных, вырезать примитивные костяные статуэтки (подобные статуэтки найдены на стоянках Костенки на Дону и Мальте под Иркутском). Эти древние формы искусства тесно связаны с поклонением силам природы и применялись при совершении магических ритуалов. Появление орнамента как средства художественно-образного украшения предметов обязано развитию в первобытную эпоху технологии обработки различных природных материалов— камня, кости, глины. Равномерно обрамляющие режущий край каменного ножа и увеличивающие его остроту сколы, проступающее на глиняной поверхности посуды плетение прутьев ее основы и т. п. — эти своеобразные виды «технологического орнамента» явились естественным стимулом для развития чувства ритма, порядка, структурной целостности формы.

Изображение оленя. Пещерная роспись. Палеолит

В искусстве охотничьих, а позже — скотоводческих, кочевых племен решающим образом преобладают мотивы изображения животных («звериный стиль»), в то время как оседлые земледельческие племена, развивают искусство растительного орнамента. С появлением и совершенствованием обработки цветных металлов (меди, олова, золота, серебра и др.) - новые формы и назначение получают многие изделия эпохи палеолита — оружие, инструменты, посуда, амулеты и украшения. Возникают новые отрасли художественного производства, такие, как литье, ковка и чеканка металла, ювелирное дело, обработка древесины и др. Высокого мастерства достигло художественное ремесло у скифских племен, кочевавших от горного Алтая до Карпат, вбирая в себя элементы культуры Востока и Запада. Бытовые изделия скифов — украшения упряжи лошади, одежды, оружия и др. — богато отделывались драгоценными металлами. В декоре господствовал «звериный стиль». В некоторых изделиях скифов, например, золотом гребне из кургана «Солоха» и серебряных вазах, заметно сильное влияние искусства античных городов Северного Причерноморья.

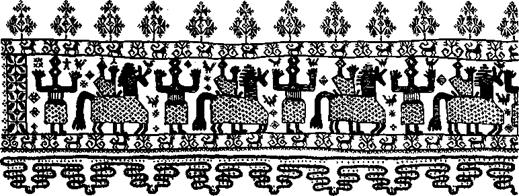

Вышитое полотенце из района Северной Двины. XIX в.

В прикладном искусстве складывается система изобразительной символики, надолго определившая сюжет: круг — символ солнца, дарующего жизнь; предвещающий утро петух — вещая птица; вереница уток или гусей — вода, река; бык или бычьи рога — олицетворение плодородия; конь — образ солнца или воина, бранной победы; ветка, куст — весна, возрождение природы и т. д. Прикладное искусство городов Северного Причерноморья (Херсонес, Пантикапея и др.), бывших с III—II веков до н. э. колониями древнегреческих полисов, а затем Византийской империи, несло народам, населявшим тогда юг России, высокие достижения и традиции искусства античного мира, а через него и Древнего Востока: Египта, Вавилона, Ассирии. В VIII—XVI веке большое значения имела Византия, наследовавшая художественный стиль античной Греции, Рима и Ближнего Востока. Культура славян в I—V веках н.э. характеризовалась развитием различных ремесел, в частности металлообработкой, деревообработкой, ткачеством и гончарным делом. В VIII—X веках богато представлены изделия из древесины, они делаются резными,крашеными; металл куется, чеканится, гравируется, эмалируется; ткани красятся, расшиваются нитками, бисером, жемчугом и т. д. Городские древоделы X—XIII веков располагают уже достаточно богатым набором инструментов: пилами, топорами, молотками, ножами, стамесками, сверлами, рубанками. Мелкие бытовые поделки, найденные археологами (ложки, сосуды, шахматные ларцы), говорят о замечательном мастерстве древнерусских умельцев.

Пальчатая бронзовая фибула из села Колосково (Воронежской обл.). VI в.

Ковш. Русский Север. XIX в.

В XI веке на территории Киевско-Новгородской Руси уже выделяются городские ремесленники. Предметы роскоши предназначались князьям и для внешней торговли.Наблюдался определенный застой в образных и конструктивных решениях изделий. Бурный рост городских художественных ремесел начинается на Руси с конца X века. В то время развиваются города, расширяются внешние дипломатические и торговые связи. Монголо-татарское нашествие (1237 год) повлекло упадок и застой во многих отраслях хозяйственной деятельности. Однако русские мастера весьма ценились среди знати и простого населения Золотой Орды. В XV—XVI веках в упорной борьбе с монголо-татарскими поработителями складывается новое централизованное государство — Московская Русь. В XI—XVII веках определилась общая тенденция прикладного искусства ко все большей пышности, роскоши, что выражалось в постепенном усложнении, затейливости, многокрасочности форм, в использовании дорогих и привозных экзотических материалов — слоновой кости, жемчуга, драгоценных камней, кокосового ореха, красного дерева и др.

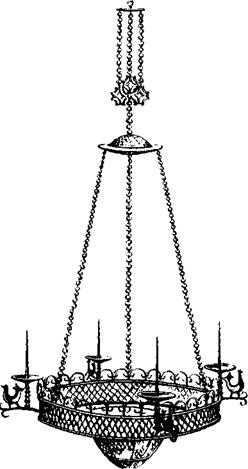

Паникадило - хорос. XII - XIII в.

В небольших предметах, например в подставках для книг или светцах наблюдается затейливая форма благодаря объемной резьбе и точеным элементам. Орнамент чаще всего несложен: сочетания прямоугольников, кругов и завитков («прямей», «косиц» и «зубчиков»). Существовал и более сложный орнамент — так называемая «новгородская (плетенка» (на резных крестах и посуде). Широкое развитие на Руси получило искусство выделки тканей и кож. Тканей для обивки мебели, стен и потолков изготовлялось очень много. Сырьем для них служили лен, конопля, овечья шерсть. Шелковые ткани — тафта, байберек, атлас и бархат, а также тонкие сукна ввозились. Набойка, или выбойка, тканей известна на Руси с X века. Мастера-красилыцики, учитывая бойкий сбыт товара, заменили ручную разрисовку ткани печатью с деревянных резных досок. Позже набивочный рисунок делали и на досках, забивая в них гвозди. Многие цветные ткани получали при печати с нескольких досок. Использовались масляные смывные или заварные красители, золотой или серебряный порошок на клейстере. Чаще всего набивалось льняное полотно, реже посконное (конопляное). В городах и селах вырабатывались различные сорта кожи: недубленая сыромять, жирная кожа растительного дубления (юфть), мягкий тонкий сафьян из шкуры козлят, овец (хоза) и телят (опоек), овчина, лайка из шкуры собак и пергамент из шкуры молодых телят. Кожи красились. Особенно красив и распространен был красный и зеленый сафьян. Металлические изделия, украшения и детали вырабатывались всеми известными тогда в Европе способами. Высокого расцвета достигло эмальерное дело — покрытие изделий из металла легкоплавкой цветной стекловидной массой (перегородчатая или выемчатая эмали). Близко к искусству эмальерной техники стояло искусство черни, т.е. зачернения углублений гравированного рисунка. С ними тесно сопрягалось искусство скани — плетения орнамента из золотой и серебряной (реже — медной) проволоки. Позолотное дело широко распространилось в России, видимо, с XV века. Золочение и серебрение дерева вскоре стали излюбленными в отделке столярных изделий. Обучение столяров, резчиков, золотников и других мастеров происходило, как правило, при монастырях. Так, в 1456 году в Троице-Сергиевской лавре под руководством мастера Амвросия была создана школа резчиков.

Парадный топорик Андрея Боголюбского. XII в.

Для покрытия нужд великокняжеского двора Василий III организовал в 1511 году Московскую оружейную палату — мастерские, вырабатывавшие различные предметы вооружения и быта. Их руководителями в свое время были и такие выдающиеся художники, как Иван Безмен и Симон Ушаков. XVII век ознаменовался общим подъемом производства на Руси бытовых изделий Происходит обогащение прикладного искусства за счет новых стилевых мотивов и форм культурных связей с Западной Европой, особенно с момента воссоединения Украины с Россией (1653 год). В XVII веке начинается процесс «обмирщения» культуры, чему способствует окончательное подчинение церкви светской государственной власти после реформы патриарха Никона. В художественном решении бытовых изделий и жилого интерьера в XVII веке находят место традиционно русские орнаментально-декоративные мотивы: древнего Киева, Новгорода, Суздаля и Владимира. Вместе с тем мастера используют и своеобразно перерабатывают сюжеты и приемы готики, итальянского Возрождения и барокко. Изделия инкрустируются деревом, стеклом, перламутром, зеркалами. Применяется левкас, позолота и серебрение, потрава, лакировка. Широко распространяется роспись масляными и темперными красками по левкасу и дереву. Изображаются разнообразные узоры, жанровые сцены. Сундуки, скрыни, подголовники и изделия для хранения ценных вещей обиваются узорами из темного металла (железо, цветные сплавы), под которые подкладывается фольга или слюда. Для типичных изделий, мебели, посуды, оружия, средств транспорта и др. в XVII веке характерна масштабная закономерность декора: чем меньше изделие, тем сложнее, насыщенней и мельче его декоративная проработка. О совершенстве изделий, изготовлявшихся на Руси в XVII веке, говорят многочисленные сохранившиеся памятники, с которыми можно познакомиться в Оружейной палате Московского Кремля, Государственном Историческом Музее и его филиалах, в краеведческих музеях многих городов. Прикладное искусство Древней Руси прошло, таким образом, три основных этапа развития: этап формирования как особого вида художественного творчества в условиях первобытнообщинного строя, этап сложения национальных традиций Киевского и Владимиро-Суздальского государств в домонгольскую эпоху, этап профессионального производства изделий на рынок.

|