От издательства

Исследования, проведенные Робертом Г. Малгади из Нью-Йоркского университета и Джузеппе Костантино из Университета Фордхэма и Лютеранского Медицинского Центра, показали,* что язык, на котором происходит общение врача с пациентом, владеющим двумя языками (на примере исследования «английский — испанский»), влияет на клиническое суждение в процессе психиатрической экспертизы. Так, в ходе эксперимента были проведены беседы со 148 испанцами с диагнозами шизофрения, депрессия, нервные расстройства. Беседа проводилась на английском, испанском в отдельности и на обоих языках одновременно. Клинические врачи, проводившие беседу на испанском языке, оценили клиническое состояние пациентов как более серьезное, чем врачи, проводившие беседу на английском языке. В случаях, когда беседа проводилась на обоих языках, симптомы психических расстройств были наиболее серьезными при использовании испанского языка, а самые незначительные — при употреблении английского языка. Результаты имеют значение для диагностики психических расстройств с учетом этнических особенностей. * См Psychological Assessment. — 1998. — Vol. 10. — № 2; American Psychological Association, N.Y., 1998. - P. 120-127.

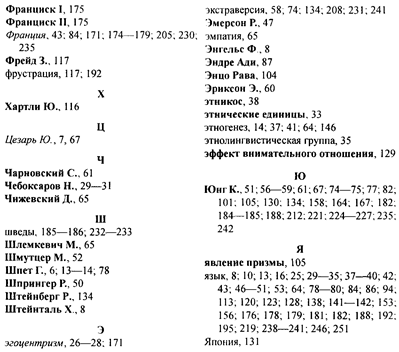

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В пособии изложены основные проблемы этнопсихологии, являющейся на сегодняшний день одной из актуальных отраслей психологии. Деятельность практического психолога невозможна без учета этнокультурных и социальных процессов, отражающихся в национальных и психологических особенностях людей. Изучение межэтнических отношений приобретает особую актуальность в условиях многонациональной страны, какой, в частности, является Украина. Этнопсихология позволяет получить наиболее полное представление об этнической картине мира представителя каждой этнической общности, что является необходимым как для практического социального психолога, так и для психоаналитика. Изучение данной отрасли психологии позволит также понять взгляд на Вселенную, который является характерным для каждого представителя данного народа. На каждом историческом витке развития какой-либо нации народ должен ставить вопросы об исходной базе, на которую можно опираться и которая так или иначе способна стимулировать решимость народа радикально изменить содержание своей жизнедеятельности и ее ориентиры. Сегодня для Украины не так важно войти в «цивилизацию», как создать собственную цивилизацию, не потеряв самобытность и характерные национальные особенности. Без этого приобщение к цивилизации окажется водоворотом, в котором окончательно будут утрачены национальная идея и нация как таковая. Вход в «цивилизацию» может и должен быть осуществлен после формирования целостного этноса, обладающего национальной идеей, приемлемой для всех слоев населения, как по социальному, так и по национальному признаку. Психология этносов различна, так как в этнопсихологическом плане отличаются даже малые этносы в разных регионах Украины. Поэтому важно применять весь опыт исследований в области этнопсихологии, рассматривая его через призму потребностей нашего государства. Учет теории этнопсихологии необходим в повседневной жизни любого общества, в практической деятельности каждого политика, хозяйственника и предпринимателя. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЭТНОПСИХОЛОГИИ Амбивалентность — несогласованность, противоречивость нескольких одновременно испытываемых эмоциональных отношений к некоторому объекту. Диффузия культур — процесс обмена элементами культуры между различными обществами. Интериоризация — формирование внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Конфликт — социальный процесс, в котором индивид или группа стремится к достижению своих целей путем устранения, уничтожения или подчинения себе другого индивида или группы, стремящихся к сходным или идентичным целям. Конфликтность — фундаментальная характеристика существования общества, его склонность решать проблемы с помощью конфликта. Макроэтническая единица (межэтническая общность) — образование, охватывающее несколько основных этнических единиц, однако характеризующееся меньшей интенсивностью этнических особенностей, чем каждая из подобных единиц. Маргинальность — форма изменения этнического наследования, при которой лицо, родители которого являются представителями разных этнических групп, находится на границе двух этнических групп; фактор происхождения в таком случае перестает быть основой определения этнической принадлежности, а право выбора «своей» этнической группы переходит к маргиналу. Межэтнические отношения — субъективно переживаемые отношения между людьми различных национальностей, этническими общностями. Ментальность — социально-психологическая характеристика духовного мира человека или социальной общности, эпохи или этнокультуры. Националистические настроения — частный случай предметно ориентированных общественных настроений, для которого свойственны эмоциональный характер, импульсивность и динамичность. Национальная идентификация — процесс самоотождествления с нацией на основании какой-либо связи, а также включение в свой собственный мир и принятие норм, ценностей и образцов этой нации. Национальное самосознание — относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о себе как о представителе определенной нации. Национальный характер — компонент психического склада нации, который определяется как система отношений конкретной этнической общности к различным сторонам окружающей действительности, закрепившаяся и проявляющаяся в устойчивых стереотипах мышления, эмоционального реагирования и поведения в целом. Нация — исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющаяся в общности культуры. Онтогенез — процесс развития индивидуального организма. Формирование основных структур психики индивида в течение его детства. В ходе интериоризации ребенок «присваивает» социальные, знаково-символические структуры и средства деятельности этнической группы. Процесс перемещения — психологический механизм, при помощи которого становится возможным направить эмоциональную реакцию на объект, который причинно не связан с возникновением этой реакции и который чаще всего используется в культивации этноцентризма, этнических предрассудков, для возникновения националистических настроений. Психический склад нации — сочетание национального самосознания, чувства и характера. Психологическая норма этноса — граница применимости социальной нормы. Субэтничное подразделение (этнографические группы) — общности, в которых основные этнические свойства выражены с меньшей интенсивностью, чем в основных этнических единицах, и которые являются составными частями этих единиц. Филогенез — историческое формирование группы организмов. В психологии филогенез понимается как процесс возникновения и исторического развития (эволюции) психики и поведения. Эгоцентризм — форма проявления этнического конфликта, под которой понимается неспособность индивида, сосредоточиваясь на собственных интересах, изменить исходную познавательную позицию по отношению к некоторому объекту, мнению или представлению даже перед лицом противоречащей его опыту информации. Элементарная этническая единица (микроэтническая единица) — наименьшая составная часть основной этнической единицы, представляющие собой границу ее делимости Таковыми являются этнические группы, семьи. Этническая общность (этнос) — исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией. Термин «этнос» близок к понятию «народ» в этнографическом смысле. Иногда им обозначают несколько народов одной этнолингвистической группы (например русские, украинцы, поляки и другие — славянская этнографическая общность), также обособленные части внутри народа (этнографической группы). Этническая самоидентификация — отождествление личностью себя с той или иной этнической группой. Этнический конфликт — 1) форма межгруппового конфликта, в котором группы с противоречивыми интересами поляризуются по этническому признаку; 2) относительно устойчивое представление о моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям различных этнических общностей. Этнический стереотип — устойчивое, эмоциональное по своей природе психическое образование, чувственно окрашивающее социальные образы, которые объединяют в себе социальный и психологический опыт общения и взаимоотношения людей. Этноцентризм — совокупность массовых иррациональных представлений, являющихся психологическими образованиями массового сознания, о собственной этнической общности как о центре, вокруг которого группируются все остальные этнические группы, представляемые в виде конкретизированных упрощенных образов своего народа Этнопсихология — это междисциплинарная отрасль знания, изучающая и разрабатывающая • особенности психики людей различных народов и культур, • проблемы национальных особенностей мировосприятия, • проблемы национальных особенностей взаимоотношений • проблемы национального характера, • закономерности формирования и функции национального самосознания и этнических стереотипов, • закономерности формирования обществ, национальных общин ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Allport G. W. The Nature of Prejudice. — Boston, 1955. 2. Bulletin International des Sciences Sociales. — Paris. — Vol. III. — №2. 3. Geoffery Gorer. Exploring English Character. — London, 1955. 4. Jung С. G. On Psychic Energy. Vol. 8 // The collected Books; Bollingen Series 20, — N.Y.: Panteon Books. 5. Klinberg 0. Social Psychology. Chapter 8. — N.Y., 1984. 6. Kohn H. The Idea of Nationalism. A Study of its Origins and Background. - N.Y., 1961 7. Krech D., Crutchfield R.S., Ballachey E.L. Individual in Society. — N.Y., 1962. 8. Novotny H., Shmutzer М. From Groups to Nations: Theory of Growth. — Varna, 1970. 9. Psychological Assessment. 1998. Vol. 10, № 2, 1998 American Psychological Association. 10. Whitmont Ed. Return to The Goddess. — N.Y., 1982. 11. Аллан Пиз. Язык телодвижений. — М., 1995. 12. Андреева Г.М. Социальная психология. — М., 1988. 13. Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. — СПб., 1909. 14. Боткин В. Письма об Испании. — Л., 1976. 15. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. — М., 1983. 16. Бромлей Ю.В. Этнос и эндогамия. // Советская этнография, 1969, №6. 17. Волконский А.М. О трех ветвях русского древа и... сепаратизме. — М., 1991. 18. Выготский Л. С. Собрание сочинений. — М., 1982. 19. Вяткин Б.А., Хотинец В.Ю. Этническое самосознание как фактор развития индивидуальности // Психологический журнал. — 1996. — Т.17.-№1. 20. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. — М., 1977. 21. Гнатенко П. И. Национальный характер. —Днепропетровск, 1992. 22. Гнатенко П.И., Кострюкова Л.0. Национальная психология: анализ проблем и противоречий. — К., 1990. 23. Гуленко В.В. Интровертная соционика // Соционика, ментоло-гия и психология личности. — К., 1996. — №4. 24. Гурвич И.С. Некоторые проблемы этнического развития народов СССР // Советская этнография. — 1967. — №5. 25. Душков Б.А. Актуальные проблемы этнической психологии // Психологический журнал. — 1981. — Т.2. — №5. 26. Зеленский В. Заключение. // В. Одайник. Психология политики. — М., 1996. 27. Избранные произведения передовых венгерских мыслителей. Вторая половина XIX — начало XX века. — М., 1984. 28. История в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. — Л., 1978 29. Ключевский В.О. Курс русской истории: В 9-ти т. — М., 1987. — T.I.-4.1. 30. Кожанов А.А. Методика исследования национального самосознания. —М., 1978. 31. Козлов В.И. Динамика численности народов. Методология исследования и основные факторы. — М., 1969. 32. Козлов В.И. Типы этнических процессов и особенности их исторического развития // Вопросы истории, 1968. — №9. 33. Кон И.С. К проблеме национального характера. // История психологии. — М., 1971. 34. Кон И. С. Национальные особенности психологии людей // Социальная психология. — М., 1975. 35. Королев С.И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов. — М., 1979. 36. Кульчицкий А. Мировосприятие украинца // Украинская душа. — К., 1992. 37. Кушнер П.И. О методах определения этнического состава населения в полосе этнических границ // Краткие сообщения Института этнографии, 1950. — Вып. 11. 38. Ле Бон Г. Психология толп. — М., 1998. 39. Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. — М., 1993. 40. Левкович В.В., Танкова Н.Г. Социально-психологические проблемы этнического сознания // Социальная психология и общественная практика. — М., 1983. 41. Леонтьев К. Национальная политика как орудие всемирной революции // Наш современник. — 1987. — № 7. 42. Монтень М. Опыты: В 3-х т. — М., 1954. — Т. 1. 43. Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998. 44. Овсяника- Куликовский Д. Психология национальности. — Петроград, 1922. 45. Павленко В.Н. Факторы этногенеза. — Харьков, 1993. 46. Педагогические идеи Г. Сковороды / Под ред. А. Дзеверина. — К., 1972. 47. Популярная психология. Хрестоматия / Под. ред. В. В. Мирошниченко. — М., 1990. 48. Преступная толпа. — М., 1998. 49. Природа национальной психологии. —Алма-Ата, 1971. 50. Райх В. Психология масс и фашизм. — СПб., 1997. 51. Рубинский Ю. Французы у себя дома. // Знамя, №4. 52. Советская этнография. — М., 1970. — №3. 53. Современная зарубежная этнопсихология. — М., 1979. 54. Социальная психология и философия. —Л., 1983. 55. Спенсер Г. Основания психологии. — М., 1998. 56. Старовойтова Г. В. Некоторые методологические вопросы определения предметной области этнопсихологии // Социальная психология и общественная практика. — М., 1983. 57. Сухарев А.В. Этнофункциональный подход к проблеме психопрофилактики и воспитания // Вопросы психологии. — 1996. — №4. 58. Токарев С.А. К постановке проблем этногенеза. // Советская этнография, 1949. — №3. 59. Токарев С.А. Проблема типов этнических общностей (к методологическим проблемам этнографии. // Вопросы философии, 1964. — №11. 60. Чебоксаров Н.Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых. // Советская этнография, 1966. — №2. 61. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. — СПб., 1996. 62. Шпрингер Р. Национальная проблема. — М., 1909. 63. Шулындин П.П. Национальная психология: структура, сущность, социальная роль. — Горький, 1986. 64. Юнг К.Г. Аналитическая психология. — М., 1995. 65. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. — 1988. — №1. 66. Юнг К.Г. Психологические типы. — М., 1996. 67. Юнг К.Г. Психология бессознательного. — М., 1996. ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Оглавление ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................ 2 Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.................................................. 3 Глава 1 ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.............................................................................................................................................. 3 Глава 2 ПРОБЛЕМА ЭТНОСА И НАЦИЙ В ЭТНОПСИХОЛОГИИ................................................... 13 Глава 3 СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТНОСА..................................................................... 24 Глава 4 ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТНОСА................................................................ 39 Раздел 2 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ОТДЕЛЬНЫХ НАРОДОВ МИРА.... 58 Глава 1 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК...................................................................................................................... 58 Глава 2 БЛИЖНИЙ ВОСТОК..................................................................................................................... 70 Глава 3 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА................................................................................................................. 72 Глава 4 ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА................................................................................................................... 77 Глава 5 АФРИКА.......................................................................................................................................... 92 Глава 6 ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ.......... 95 Раздел 3 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЯХ.................................................................................................................................................. 98 Глава 1 ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ..................... 98 Глава 2 ВОЗМОЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ К.Г. ЮНГА............................................................................................................ 100 Глава 3 ТЕОРИЯ ЗАВИСИМОСТИ ХАРАКТЕРА ЭТНОСА ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ........................................................................... 103 Глава 4 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП НА БАЗЕ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ........................................................................................... 105 Глава 5 НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП......................... 106 Глава 6 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЛИНИИ ВРЕМЕНИ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ................................................................................................................. 108 Глава 7 МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ........................ 109 Приложение А ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ............................................ 110 Приложение Б ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА.......................................................... 111 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................................................. 112 КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЭТНОПСИХОЛОГИИ................................................................... 113 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА........................................................................................................ 114 ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ........................................................................................ 116 Оглавление.................................................................................................................................................. 119

От издательства

В настоящем издании собраны теоретико-литературные исследования выдающегося ученого-филолога Михаила Михайловича Бахтина (1895 — 1975). Работы эти были написаны М. М. Бахтиным в разные годы. Некоторые из них были опубликованы в последнее время в журнале «Вопросы литературы» и в научных изданиях; другие печатаются впервые (опубликованы лишь отдельные главы из них). Подготовка этой книги к печати была последним трудом М. М. Бахтина. Книга открывается общетеоретической работой «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», написанной в 1924 году по заказу известного в то время журнала «Русский современник», одним из руководителей которого был А. М. Горький. Работа тогда не увидела света, так как журнал вскоре прекратил свое существование. Оценивая эту давнюю работу М. М. Бахтина, необходимо помнить, что она была создана в период широкой и острой дискуссии вокруг общеметодологических проблем литературоведения. Работа молодого ученого —

своего рода реплика в этом методологическом диалоге, реплика значительная и своеобразная, но в силу обстоятельств «выпавшая» из тогдашнего диалога. Для создания более полной и объективной картины научной жизни того времени публикация этой статьи М. М. Бахтина будет иметь существенное значение. В обсуждении проблем содержания и формы литературного произведения М. М. Бахтин занял глубоко самостоятельную и научно плодотворную позицию. Его концепция, как показывает публикуемая работа, определялась в полемическом отталкивании от того направления в поэтике, которое было представлено «формальной школой»; по отношению к этому направлению работа глубоко критична. Время написания работы, конечно, сказывается в используемой автором терминологии; но при этом, пользуясь некоторыми употребительными в те годы терминами, автор наполняет их своим оригинальным содержанием. В целом работа «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» сохраняет теоретическую актуальность и для настоящего времени (часть этой работы опубликована в издании Института мировой литературы Академии наук СССР «Контекст 1973», М., «Наука», 1974). Другие работы, публикуемые в настоящей книге, сосредоточены на исследовании двух основных проблем, которые составляли предмет особенного внимания М. М. Бахтина на протяжении всей его творческой деятельности. Это — проблема романа как специфичнейшего и ведущего жанра литературы нового времени и проблема литературного слова, в особенности художественно-прозаического слова. На пересечении этих двух проблем были сосредоточены научные интересы М. М. Бахтина. Большой труд «Слово в романе» написан в 1934 — 1935 гг. (две главы из этого труда под заглавием «Слово в поэзии и в прозе» были опубликованы в «Вопросах литературы», 1972, № 6). К этой теме автор позднее возвращается в докладе «Слово в романе», прочитанном 14 октября 1940 года в Институте мировой литературы Академии наук СССР (этот доклад был опубликован в виде двух статей — в «Вопросах литературы», 1965, № 8, и в сборнике «Русская и зарубежная литература», Саранск, 1967; в настоящем издании эта работа озаглавлена автором «Из предыстории романного слова»). Несколько позже (24 марта 1941 г.) также в ИМЛИ М. М. Бахтин прочитал второй доклад — «Роман как литературный жанр» (опубликован в «Вопросах литературы», 1970, № 1, под заглавием «Эпос и роман»; под этим заглавием печатается и в настоящем издании). Теория романа исследуется в трудах М. М. Бахтина с разных сторон и в различных аспектах. Специальное исследование автор

посвятил проблеме времени и пространства в романе. Это исследование, которому автор для публикации в настоящем издании да. заглавие «Формы времени и хронотопа в романе», было связано с работой М. М. Бахтина над книгой об одной из разновидностей европейского романа, так называемом «романе воспитания» (рукопись книги не сохранилась). Исследование М. М. Бахтина о времени и пространстве в романе, написанное в 1937 — 1938 годах, предвосхитило ту актуальность, которую приобрела в настоящее время в нашем литературоведении проблема времени и пространства в литературе. Готовя работу к печати, автор в 1973 году написал к ней «Заключительные замечания» (фрагмент из работы «Формы времени и хронотопа в романе» опубликован в «Вопросах литературы» 1974, № 3). Небольшая статья «Рабле и Гоголь» представляет собою фрагмент из диссертации автора «Рабле в истории реализма», не вошедший в книгу М. М. Бахтина о Рабле (статья опубликована в сборнике «Контекст 1972», М., «Наука», 1973). Публикуемые труды охватывают широкий круг вопросов теории литературы и исторической поэтики. В то же время эти труды дают представление о единстве и целостности научного творчества М. М. Бахтина. Главные темы его творчества — теория романа и литературно-художественного слова — объединяют собранные в настоящей книге работы. В своей совокупности они дают многостороннее и в то же время проникнутое единой мыслью исследование художественной природы ведущего жанра литературы нового времени.

|