ЕТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ» К.Н. ЛЕОНТЬЕВА И КОНЦЕПЦИЯ Л.А. ТИХОМИРОВА

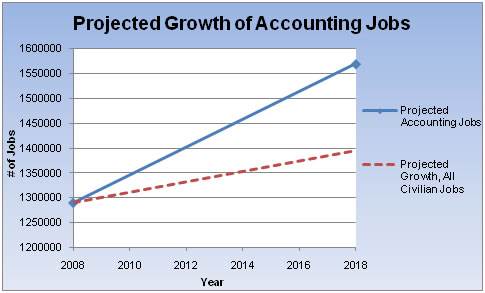

Below is a table that provides some examples of the accounting job opportunities at large and small CPA firms:

ЕТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ» К.Н. ЛЕОНТЬЕВА И КОНЦЕПЦИЯ Л.А. ТИХОМИРОВА славизм и греки» и «Панславизм на Афоне». Чуть раньше, в 1871 г., Леонтьев изложил свою теорию спасения славянства в программной работе «Византизм и Славянство». Весной 1874 г. он вернулся в Москву. А в 1875 г. работа «Византизм и Славянство» была впервые напечатана в «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете». В конце 1879 г. Леонтьеву поступили два предложения. Одно от его давнего поклонника и друга Т.И. Филиппова, оно касалось места цензора в Москве, а другое от князя Н.Н. Голицына, приглашавшего Леонтьева к редактированию газеты «Варшавский дневник». Приняв второе предложение, Леонтьев поехал в Варшаву. И хотя издание просуществовало недолго, встретив неразрешимые материальные затруднения, эта работа в течение 1880 г. завершила кристаллизацию консервативного мировоззрения Леонтьева. В 1881 г. он стал цензором Московского цензурного комитета и занимал этот пост шесть лет. После выхода в отставку Леонтьев поселился в Оп-тиной пустыни. Некоторый опыт жизни в монастыре у него был: помимо посещения монастырей Афона, с весны 1874 г. до весны 1875 г. он был послушником Николо-Угрешского монастыря недалеко от Москвы. Пребывание в монастыре раздвинуло горизонты его духовной индивидуальности и укрепило убеждения. В 1891 г. Леонтьев принял тайный постриг под именем Климента. В августе того же 1891 г. он переезжает в Сергиев Посад, где менее чем через три месяца — 12 ноября — умирает. Его похоронили в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры около храма Черниговской Божией Матери. Творчество Леонтьева стало проявлением одного из «ликов» тех гигантов, которые щедро насыщали духовную русскую жизнь в XIX в. и которыми была так богата Россия. Жизнь Леонтьева была полна неудач, и он прошел ее одиноко и печально. Своеобразные идеи отбрасывали Леонтьева в сторону русских реакционных кругов, но близость к ним обычно исчерпывалась политическими вопросами. В.В. Зень-ковский увидел причину данных обстоятельств в самих идеях и глубокой принципиальности Леонтьева, для которого недопустимо было брать в расчет «статистику данной минуты как нечто вечное и непреложное». Многообразие действовавших сил (политических, национальных, религиозных) стимулировало интеллектуальный и духовный поиск Леонтьева в сфере историософии и социаль- ного анализа состояния российской государственности, ее отношений с православными и славянскими народами «Востока», под которыми в первую очередь понимались балканские на|юды. Все написанное но этим проблемам.'Чеомтьоным имеет несомненную ценность для исторической пауки и звучит не только актуально, но и злободневно. Леонтьев самоидентифицировал себя как Теоретические охранителя и считал, что такая позиция тре- основания бует особой гражданской смелости. «Охра- концепции нение» достигнутого прежде цветения, спасительное замедление разрушительного движения, момент застоя в процессе развития — все это задачи необходимые, но в обществе непопулярные. Всякая исторически значимая человеческая общность, по Леонтьеву, переживает три стадии: первоначальной простоты, сложного дифференцированного цветения и, наконец, вторичной щю-стоты, или смесительного уравнения (на все обычно уходит около 1000 лет). Поскольку Россиян парсiнппанне Александра II вступила в последний, третий, период своего развития, задачи общественного охранительства, с учетом возраста России, по мнению Леонтьева, выходят на первый план. Леонтьев учитывал возрастающее значение теории в истории человечества в связи с ростом его самосознания. Наиболее перспективной он считал теорию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского1, признававшую в каждой особой культуре четыре осноны:религиозную, государственную, экономическую и культурную (науку, философию, искусство). Книгу Данилевском i ч Россия н Европа» Леонтьев называл «катихизисом» славянофильства в начале 1870-х гг. По его словам теория Данилевского — это «нечто вроде научной основы для избрания дальнейшего самобытного исторического пути (если возможно), или, по крайней мере, дальнейшего исторического мышления». Он многое мог простить Данилевскому «за тот умственный фундамент, который он нам дал, за тот общий очерк плана, который он нам начертил, предоставляя нам самим развивать, что можем дальше, не выступая из основных его границ!» Какое же здание, по мнению Леонтьева, можно было построить на умственном фундаменте, оставленном Данилевским? Леонтьев был согласен с Данилевским в том, что «Византизм» Европа разлагается и <тужен новый культурный тип, новая государственная культура». Одним из первых русских мыслителей Леонтьев увидел и оценил всю мощь идей Французской революции 1789 г. и грозившую России катастрофу. Он искал выход и думал, что нашел его в возрождении идеи византизма. «Не стройте радужных демократических надежд, не тащите идей с Запада, посмотрите на свою историю, поймите, ваша свобода — это свобода принять единственный естественный удел, каким бы убогим он не казался. Почему мы не возмущаемся, что нет свободы в природе? Не возражаем против смерти по старости?» Понятие «византизм», одиозное со времен П.Я. Чаадаева, видевшего в нем причину отсталости России, Леонтьева не страшило. Под архаическим именем «византизма» Леонтьев понимал «религиозно-культурные корни нашей силы и нашего национального дыхания», не видя причин патриотически обижаться на сам термин. Как и А.С. Пушкин, он считал: греко-византийское достояние настолько глубоко усвоено и так органично претворено в русских национальных формах, что воистину стало «нашим русским православием и нашим русским самодержавием» со всеми самобытными отражениями православной государственности в нашей культуре. Что видел Леонтьев в формуле «византизм — есть царь плюс церковь»? Византизм воплощал у него идеал структуры, организации, иерархии и расслоения, неумолимого неравенства положений при всеобщей связанности, соподчиненности множества разнородных частей. Леонтьев считал, что Византия дала России фундаментальные принципы, национальный характер и культурную идею. В государственной организации — самодержавие, в религии —православное христианство, в нравственном смысле — антитезу всеобщего равенства и всеобъемлющей свободы. Византийский православный дух с его разочарованием в земной жизни отразился в пассивно-трагическом миросозерцании русского народа. «Характер трагического своеобразия — вот чем велика русская душа, и трагическое в жизни народа — все», — писал Леонтьев. Дух византизма освещает отношение русских к художественному творчеству, искусству. Русское искусство — это тоже порождение византизма. Леонтьев был убежден, что влияние византизма на Россию и Европу было разным. Если Россия усвоила его суть, так как других устоев не оказалось, и ей византизм принес монархические и религиозные всходы, то Европа испытала лишь внешнее влияние, имевшее следствием Возрождение. Для Леонтьева необходимость духовноорганизующего, дисциплинирующего начала во имя сохранения культуры и ее развития была очевидна. Он считал, что идея прогресса, естественная для западной культуры, для России, стоявшей на принципах византизма, была чужой. Леонтьев упрекнул Данилевского в том, что, перечислив десять культурных типов (египетский, китайский, халдейский (ассиро-вавилоно-финикийский), индийский, иранский (персидский), еврейский, греческий, римский, новосемитический, или аравийский (мусульманский), и романо-гермаи-ский (европейский), он «забыл Византию». Между тем первым в истории государством христианского вероисповедания была Византия. Анализ идеи государственности и соотношения прогресса и охранительства (реакции) привел Леонтьева к мысли о том, что смена государственных форм, возможно, и полезна для вселенной, но не для длительного сохранения самих отдельно взятых государств: «Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частностях от начала до конца». Правильный выбор государственной задачи может быть основан только на знании исторических тенденций. Силу России Леонтьев видел в ее государственности и предостерегал; «Ее надо беречь». Одним из аргументов был сам факт выработанной долгой государственной выправки, привнесенной в характер нации прочным существованием «национальной популярной монархии». Гипотеза В основе своеобразной концепции развития развития Леонтьева была неординарно понимаемая идея прогресса. В его суждениях исследователи находят влияние Гегеля, Сен-Симона, Конта, Спенсера. Оговоримся сразу, обновление, по мнению Леонтьева, неизбежно во всем: «От движения вперед, от изменений к упадку ли они ведут или к развитию лучшего, во всяком случае устраниться нет возможности». Не принимая прогресса как понятия простого движения вперед, Леонтьев видел его настоящий смысл в самом движении от первобытной простоты к «цветущей сложности». Он старался снять с расхожих слов «реакция» и «прогресс», «свобода» и «деспотизм», «консерватор» и «либерал», «застой» и «движение» закрепленный за ними обществом знаковый смысл «твердых» оценок, настойчиво объяснял их относительность и односторонность. Истина всегда конкретна. В этом Леонтьев был убежден. Выступая против трактовки прогресса, утвердившегося со времен французских энциклопедистов, и называя такой прогресс разрушительным, либеральным, эмансипирующим, процессом демократизации, он не мог его принять, так как этот прогресс вел от высшего к низшему и простейшему, был эгалитарным. Он все уравнивал, тем самым создавал условия для вырождения самобытной, «сложной системы отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью нации» и только и может считаться настоящей «цивилизацией, культурой». Революция, ассимиляция, эгалитарно-либеральный прогресс, понятый «не как развитие, не как дифференцирование в единстве, а как уравнение и ассимиляция», были для Леонтьева синонимами. В этом случае Леонтьев считал возможным использовать терминологию Прудона. Еще в 1850-х гг. тот дал определение революции как общей ассимиляции (до полного однообразия) всех людей, в том числе и умственной, при всеобщем земном умеренном благоденствии, в свою очередь возведенном в ранг высшей справедливости. Леонтьев предостерегал от социального коварства «справедливого» и «разумного» «все уравнивания», культа эталонов и стандартов — буржуазного ли, коммунистического ли, ведущего к неизбежному в будущем рабству. Работы Леонтьева «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (начатая 1872 г., она была оставлена «Чем и как либерализм нам вреден» (1880) продолжили тему, поднятую Герценом в размышлениях о европейском мещанстве, и стали предтечей работы Д.С. Мережковского «Хам грядущий» (1906). «Эгалитарно-либеральный прогресс» цивилизации неизбежно вел к революции, результатом которой становится тотальное торжество «среднего человека», уничтожение оригинальных и самобытных национальных культур, воцарение серой и однообразной стандартно-рационализированной действительности. Локомотив российской и мировой цивилизации по ощущению Леонтьева несся в никуда, к гибельному разложению. На эту перспективу он давал «реакцию», противопоставляя ей «творческий консерватизм». Для Леонтьева главным был результат исторического развития, по которому опознается само явление. Прогресс— это не непременное улучшение, а новое перерождение тягостей жизни в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистической, а не благодушной, ожидающей весны. В целом процесс развития мыслился им как восхождение от простейшего к сложнейшему. Приоритет отдавался постепенной индивидуализации и обособлению. Развитием считался уход от бесцветности и простоты к оригинальности и сложности; постепенное усложнение элементов сословных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Поэтому и высшая точка развития рассматривалась как высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством. Основная идея мировоззрения Леонтьева состояла в необходимости и благости неравенства, контраста, разнообразия. Для него она была идеей социологической, биологической, моральной, эстетической и религиозной. Бытие понималось как неравенство, а в равенстве виделся путь в небытие. Стремление к равенству, смешению, единообразию рассматривалось как враждебное самой жизни. Гармония, по Леонтьеву, — это единство в разнообразии, она не только не исключает борьбы и страданий, но даже требует их. Изучение этих процессов осложняется отсутствием статистики человеческого горя и благополучия. Не отрицая необходимости некоторой степени всеобщего сходства (ассимиляции) «для всякой высшей степени разви- тия (для наибольшего единства в наисильнейшем разнообразии)», Леонтьев считал, что «социальное смешение влечет за собою психическую смуту, неустойчивость убеждений, смешение понятий, неясность или неопределенность чувств и т. д.». Демократическая ассимиляция, по глубокому убеждению Леонтьева, никакого иного порядка, кроме собственного, признавать не хочет, и именно этим негативно противостоит христианству, которое «издавна уживалось с весьма разнородными порядками». В православии «степень ассимиляции достаточная, она не чрезмерная». Опасным следствием демократизации Леонтьев считал неизбежность разрушения всех существующих особых ортодоксии, особых культур, уничтожении «всечелове-чества» на земле. Человеческая жизнь, по Леонтьеву, существует до тех пор, пока не исчезло культурно-историческое своеобразие: «В однообразии — смерть». А ее и несут космополитические революционные тенденции: «Все, что служит космополитизму, все, что служит всемирному ускоренному движению и общению, хотя бы самым невинным и непреднамеренным образом, — служит поэтому всеобщему разрушению жизни на этой земле». Определив, таким образом, тенденцию, Леонтьев искал ей социальные и культурные противовесы. Один из таких противовесов он видел в дворянстве. «Дворянство наше, например, что оно «консервативно» или нет? Вот важный вопрос, ибо хотя дворянство как сословие уже почти не существует de facto с 1861 года; но оно в провинции продолжает играть первенствующую роль: во-первых, как «интеллигенция», а во-вторых, как крупный землевладельческий класс. Что такое это нынешнее дворянство?» — ставил в 1880 г. вопрос Леонтьев в работе «Чем и как либерализм наш вреден». В другой статье 1891 г. «Достоевский о русском дворянстве» Леонтьев писал о дворянстве как высшем типе культурных русских людей, который уже выработал законченные формы чести и долга. «Там — хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которого вот уже двести лет все ничего не выходит». И вторая его мысль, по словам автора, «простая и ясная до грубости, но доступная немногим», подчеркивала недопустимость «племенного национализма» в политике: «Русским в наше время надо... стремиться со страстью к самобытности духовной, умственной и бытовой». Леонтьев считал себя сторонником «культурного национализма», противопоставляя его национализму «племенному». Истинно национальное своеобразие он видел в своеобразии культурном, обособляющем «нас в быте, духе, учреждениях». Противник панславизма, Леонтьев писал: «Нужно теперь не славянолюбие, не славянопотворство, не славяноволие, — нужно славяномыслие, славянотворчество, славяноособие...' Пора образумиться». Племенному, или этническому, честолюбию, противопоставлялась четырехосновность культурно-исторического типа. Историософские представления Леонтьева Концепция сложились поздно, в границах его религиозного сознания. Общие принципы историософии он проверял на исторических проблемах России и Европы. Золотой век византизма был по Леонтьеву в IV в. во времена Константина. Следующие 500 лет Запад и Восток существовали в единой культуре. В IX в. при Карле Великом романо-гер-манская Европа обособляется и создает новую цивилизацию, лишенную внутренней связи с Византией (рыцарство, крестовые походы, феодализм). С этого времени византийская и западная культуры развиваются почти независимо, каждая по своему циклу. В XV—XVII вв. наблюдается расцвет европейской цивилизации. В XV в. гибнет Византия. Но ее культура, отчасти в превращенном виде, сохраняется в России, переживающей период подъема. Византийские начала с XV в. укрепляются в русском самодержавии, Русской православной церкви, русских национальных нравах, привычках, модах, обычаях, вкусах, укладе жизни, архитектурно-пространственных образах, иконе и т. д. Леонтьев искал не только форму органического развития общества, но и форму его наибольшего совершенства и высшего цветения. Концепция Леонтьева защищала своеобразие путей развития каждой нации, каждой культуры. Русское общество прошло в своем развитии (истории) три этапа: до XVII в. — период первичной, эпической простоты и патриархальности; 2) XVII—XVIII вв. — период сложного цветения (или «цветущей сложности») с многообразным и гармоническим творчеством и развитием, объединенными в высшем духовном и государственном единстве; к XVIII в. западная культура уже пережила расцвет; 3) XIX в. — период вторичного смешивания и упрощения (смесительного упрощения) с последующим разложением и гибелью, вызванными уничтожением разнообразия и все уравнительным прогрессом, появление «среднего человека». Он ясно видел, что самодержавная Россия в конце XIX в. вступала на необратимый путь третьего этапа. Леонтьев писал: «Какое бы развитие мы не взяли, болезни ли (органический сложный и единый процесс), или живое, цветущее тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложению и смерти второго (организма) и уничтожению первой (процесса) предшествуют явления: упрощение составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе с тем смешение. Вот почему постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее. Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей, так и целого слабеет. Гибнущее становится и однообразнее внутренне, и ближе к окружающему миру, и сходнее с родственными, близкими ему явлениями (т. е. свободнее)». Леонтьев положительно оценивал деятель- Характеристики ность Петра I, хотя благодаря ей Россия стре- исторических мительно утрачивала свой византийский об- деятелей лик £г0 0ценка учитывала, во-первых, то обстоятельство, что преобразования не изменили и не могли изменить сущности. И во-вторых, именно с Петра «явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов»; дворянство «начало расти умом и властью, несмотря на подчинение Царизму»; а сам «деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический». Екатерине II была тоже дана положительная оценка. К ней Леонтьев пришел, основываясь на сравнительном анализе политики Петра I и Екатерины П. Он сделал вывод об их однотипности, так как либерализм Екатерины II имел «решительно тот же характер», что и деспотизм Петра I. Политика Екатерины «вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга». Был и общий итог: «Русь все росла и умнела». О руководителях крестьянских войн Леонтьев писал иначе и только в связи с принципом легитимизма, который, с его точки зрения, исповедовал русский народ. Считая, что «без великих волнений не может прожить не один великий народ», Леонтьев видел «в душах бунтующих глубоко консервативные начала». Разин потерпел поражение, когда его люди убедились в несогласии с атаманом государя. Пугачев был умнее и выдавал себя за Петра III, обманув, таким образом, народ. Успех крестьянского выступления мог держаться ровно столько, сколько держался обман. В итоге народ послушался своих царей, потому что был ответствен. «Начало истории кладет всегда неизгладимую печать на всю дальнейшую роль народа; и черта, по-видимому, не важная, не резкая вначале, разрастаясь мало-помалу, принимает, с течением времени, все более и более грозный вид», — считал Леонтьев. В публицистике Леонтьева центральное ме~ Восточный сто принадлежит Восточному вопросу, кото- вопрос рый он называл «великой идеей». Он был для мыслителя одновременно роковым и глубоко трагическим: «От рокового роста вашего на Востоке и от влияния на славянский запад мы не спасемся». Восток — это в данном случае Османская империя и балканские народы. Леонтьев знал Восточный вопрос не понаслышке и относился к нему эмоционально: «За настоящий Восточный вопрос стоит страдать и жертвовать жизнью и всем достоянием!» Прожив на Востоке более 10 лет, «присматриваясь ближе к делу и размышляя о нем...», он проанализировал его анатомию и выделил две составляющие: внешнюю доминанту — противостояние Западной Европе и драгоценное внутреннее ядро — проблему культурно-исторического типа славян и православного мира. Леонтьев был убежден, что западные влияния разлагают местную старину не только в России, но и на Востоке. Поэтому борьбу (духовную и кровавую) за самобытность он относил к категории «залогов истории». Любопытная, особая, политическая судьба этой деспотической России, писал Леонтьев, «счастливая ли она или несчастная, не знаю. Интересы ее носят какой-то нравственный характер поддержки слабейшего, угнетенного». Интересы России везде-более или менее совпадают с желанием слабейшего. «Сила государственная выпала в удел великороссам. Эту силу великороссы должны хранить как священный залог истории» — такова нить размышлений Леонтьева. Он считал, что «Рос- сия миролюбива вследствие широты своей, и вещественной, и духовной. Эта широта есть ее исторический fatum». В Восточном вопросе перед Россией разверзлась бездна, разделявшая ее с Европой и рожденная поразившим Европу социальным вопросом. Он показал суть антиномии Запад — Восток и причины агрессивности западной цивилизации. «Весь Запад, малоземельный, промышленный, крайне торговый и пожираемый глубоко рабочим вопросом», т. е. болезнью, заразившей в конце XIX в. Россию. Конституционная и либеральная партия «во всей континентальной Европе оказалась решительно пустоголовой и годной только для перехода к анархии», считал Леонтьев. Тогда как «весь Восток, многоземельный, малопромышленный и не имеющий рабочего вопроса, по крайней мере, в том разрушительном смысле (как на Западе, латинском и германском), Восток, имеющий громоотвод рабочему вопросу в своей общей многоземельности». Таким образом, исходившую от Запада опасность Леонтьев видел в поразившей его глубокой социальной болезни: либерализации, пролетаризации или буржуазном развитии, которое неминуемо, в условиях западноевропейского малоземелья, вело к революции и «грубой и неверующей рабочей республике». Этими же причинами Леонтьев объяснял агрессивность экспансионистской политики западных стран. В целях самосохранения они старались разрешить проблему малоземелья за счет других стран и тем самым ослабить процессы пролетаризации у себя, предотвратить или замедлить углубление собственной социальной болезни. Так, США, по мнению Леонтьева, были некоей сточной канавой Старого Света. Он полагал, что в результате «насильственного отпадения упрощенной заатлантической Англии», Британия смогла замедлить процесс национально-культурного разложения: смешавшись и упростившись «вначале за океаном», она «тем спасла себя от внутреннего взрыва и от насильственной демократизации дома». Тот же корень имел Восточный вопрос, поэтому он приобретал для Леонтьева особый оборонительный смысл, направленный против Западной Европы — смысл политический, коммерческий, таможенный: «Не самой Турции, не султану Россия была и должна быть враждебна; она была и должна быть враждебна западным интригам, которые до сих пор так беспрепятственно разыгрывались в недрах организма Турецкой империи, — организма сложного и потрясенного развитием новых, посторонних исламу народностей». На Востоке «оклеветанная и всепрощающая Россия» имеет, по Леонтьеву, «реальную почву действия»: у нее есть «практическое в этих странах назначение, невыразимо богатое положительным содержанием...». Главная задача состоит в противодействии, по словам Леонтьева, международному (т. е. беспринципному) влиянию в Царьграде, так как международное влияние — «это не что иное» как медленное вскормление самого отвратительного радикализма». Захват Константинополя должен был стать ключевым моментом. Леонтьев считал, что в Царьграде и проливах заключается существенный и «самый жизненный интерес для России»: «Эти пункты, Царьград и Проливы, так важны во всех отношениях — в церковных, в коммерческих, в военных, политических собственно и даже в культурных (художественных, например)...» Размышляя об историческом призвании России в славянском мире, Леонтьев пришел к выводу о том, что требуется «не соединение и слитие» славянских стран, а нужно искать комбинации на взаимовыгодной основе, «искусного тяготения на почтительном расстоянии». Свой «панславизм» он строил не на принципе национальности, а на основе вероисповедания, т. е. православия. «Нужно как можно больше единства церковного и как можно меньше — государственного». В православии и православных монастырях Леонтьев увидел точки опоры во внешней политике России на Востоке, «созданные самой историей нашей или народом, помимо всякого прямого участия наших властей». Он рассматривал православие как фактор внешней политики и одновременно стержень культурно-исторического типа: «Православие или, другими словами, культура византийской дисциплины и земного аскетизма есть единственный противовес теории всеобщего, мелкого удовольствия...» Поступить «неправославно» — значит не правильно, быть не правым. «Нужен новый культурный тип; но славяне лиразовьют его, как надеется Данилевский?» — в этом Леонтьев не был твердо уверен. В 1884 г. он писал: «Я верил и тогда (1873), верю и теперь, что Россия, имеющая стать во главе какой-то ново-восточной государственности, должна дать миру и новую культуру, заменить этой новой славяно-восточной цивилизацией отходящую цивилизацию романо-германской Европы». «Позднее, и даже очень скоро, я понял, что все славяне, южные и западные, именно в этом, столь дорогом для меня культурно-оригинальном смысле, суть для нас, русских, не что иное, как неизбежное политическое зло, ибо народы эти до сих пор в лице «интеллигенции» своей ничего, кроме самой пошлой и обыкновенной современной буржуазии, миру не дают». Тогда же он признал ошибкой Данилевского «доверчивое славянолюбие»: «Можно желать добра славянам, можно даже помогать им искренно, когда их кто-нибудь теснит, но считать их всегда и во всем жертвами, или невинными, или ни при каких условиях не могущими нам, русским, вредить — было бы слишком наивным...» Демократизм и национализм, по Леонтьеву, всегда имеют антиправославный характер. Они не совместимы с русскими государственными интересами. Узкий славизм опасен для Русского царизма, поддерживающего «этнографических сирот Востока». «Россия не была и не будет чисто славянской державой. Чисто славянское содержание слишком бедно для ее всемирного духа», — подчеркивал Леонтьев. «У России будут всегда какие-нибудь частные несогласия с западно- или юго-славянским миром». Россия «поставила себе правилом: поддерживать и защищать гражданские права христиан и вместе с тем умерять по возможности пыл их политических стремлений». «У каждого из этих государств будут свои особые интересы, в которых они могут расходиться как между собой, так в особенности с Россией» к такому наблюдению после долгого пребывания на Балканах и в Турции Леонтьев пришел в 1873 г. Историю отношений России с балканскими народами Леонтьев показал в динамике и с учетом исторической перспективы: «Не вина России, конечно, что обстоятельства переросли, наконец, ее средства в этом вопросе. Не вина России, что все эти народы Востока, выросшие под крылом ее, хотят уже жить по-своему, не справляясь с ее выгодами, не понимая даже иногда, чем и как они могут вредить ей». «А жить с нами, под знаменем нашего давнего, последовательного, многотрудного исторического развития, они, ничем пред историей не обязанные народности, свободные от высших исторических задач, вероятно, не захотят...» Леонтьев проанализировал тенденции в русско-болгарских отношениях накануне создания болгарской государственности в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг., учитывая в качестве факторов воздействия отношения болгар с другими православными балканскими народами, прежде всего сербами и греками. Он обратил внимание на существовавшие между ними противоречия и определил точки соприкосновения. В своем анализе Леонтьев учитывал психологические особенности народов, сложившиеся в результате их исторического роста. На перспективу примирения болгар и греков он смотрел пессимистично и говорил о такой возможности с оговорками, лишь «постепенно и со временем», и только, если наступит «общая усталость, либо какая-нибудь великая гроза неожиданных политических катастроф». Подробные характеристики Леонтьев дал отдельным народам: «Болгары, мы знаем, вовсе не агнцы, это народ хитрый, искусный, упорный, терпеливый, народ, который заботится теперь лишь о том, чтобы выделить свою народность какими бы то ни было путями из других, более выросших соседних наций». «Болгары не станут, поверьте, стесняться и с нами, русскими,..* - такой диагноз Леонтьев носглнил в 1873 г. «Болгары посягают уже о сю пору н и а сербское племя в старой С'грбии. рассылая туда свое духовенство и своих учителей, чтоб отбить этот край не только церковпо у вашего племени, ВО И;л нограФНЧ[-ч:ки У сербов». К концу 1860-х ГГ. относится наблюден не Леонтьева о том, что болгарам всего выгоднее, «как они сами иногда сознаются, быть заодно с турками*. Причины отставания в культурном развитии сербов, по сравнению с православными соседями, Леонтьев объяснял тем, что «ни один из славянских народов не раздроблен так и политически, и культурно, как сербский народ». Сербы же оказались разделены на четыре части: турецкую, австрийскую, черногорскую и белградскую. Раскол в ориентации на Запад и Восток, а также по конфессиональному признаку. «Слабые хранители лревмесербгко! и, своего!* Исследуя систему международных отношений, в 1870-е гг. Леонтьев отметил тенденции, которые привели к мировым потрясениям уже после em смерти, а тогда только зарождались. Австрия и Германия вступали в противостояние с Россией, Леонтьев показал, что Австрия становится естественным, физиологическим врагом России, Турции 8 греков. Об отношениях с Германией Леонтьев заметил: «России нечего отнимать у Германии. Немцы найдут, что отнять у нас, если захотят». Для России Леонтьев видел два возможных пути. Один вел к подчинению западной культуре и растворению в ней, тогда как другой — к сохранению самостоятельности, обособленности от Запала, но мог стать реальным только в результате сознательного выбора России и восстановления принципов ви- зантизма. «Дисциплина национальных нравов для обществ», по мнению Леонтьева, «спасительнее самых привлекательных качеств общечеловеческой нравственности». Леонтьев придавал большое значение поня- Модель тию «историческое воспитание», рассматри- общественного вал его как фактор развития и называл воспи- устроиства тателей и предъявляемые к ним требования. Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно, вообще сурово, иногда до свирепости. Церковь должна быть независимее нынешней, смягчать государственность. Быт — поэтичен, разнообразен в национальном единстве. Законы — строже, люди -добрее (одно уравновесит другое). Науки должны развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе. Таким был социально-политический идеал Леонтьева. История, современность и будущее России Надежды,виделись Леонтьеву истоком, руслом и ус- пророчества тьем одной реки. Современность связывает и наказы с прошлым качественная связь, «и тот, кто обвиняет другого за то, что этот другой крепко держится за современные основы, обвиняет его в тесной связи и с прошедшим нации, государства и целой культуры», т. е. иными словами, безосновательно. С.Н. Булгаков писал об «историческом испуге, дребезжащем мотиве страха» в творчестве Леонтьева. Однако Леонтьеву не был чужд исторический оптимизм: «Глубина нашего хозяйственного расстройства, надеюсь, приведет нас не к гибели, а к вынужденному обстоятельствами самобытному творчеству. Решение это может приобрести позднее и всемирное значение, хотя все-таки не окончательное, как желали бы многие; ибо ничего окончательного в смысле всеобщего и вечного удовлетворения на земле никогда и не будет». Леонтьев размышлял над методикой прогнозирования будущего, которая, с его точки зрения, должна учитывать следующее: «...чтобы не ошибиться... мы должны брать в расчет не одну статистику данной минуты как нечто вечное и непреложное, но и то течение обстоятельств, те залоги, на которых может зиждеться будущее». Предрекая рождение новой культуры в XX в., Леонтьев писал, что она «будет тяжела для многих, и замесят ее люди столь близкого уже XX в. никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных». Мотивы апокалипсиса сочетались у Леонтьева с настойчивыми поисками выхода: «...мы прошли много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела». «Погибнет и Россия когда-нибудь... Россия может погибнуть только двояким путем, или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией. Есть и третий исход. Россия — это нечто вроде исполинской Македонии, которая, пользуясь раздорами западных народов, постепенно подчинит их всех своей Монархической власти». Размышляя о средствах спасения, Леонтьев задавал себе вопрос: «Нельзя ли объединить социализм с принципом монархизма, чтобы спасти Россию от гибели?» Чтобы избежать ужасных для российской цивилизации последствий рабочей революции, Леонтьев заботился о проведении необходимых экономических и социальных реформ в интересах рабочих; был готов смириться с установлением в России социализма как общественно неизбежного явления, если только он будет представлять собой «новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ». Для обеспечения более безболезненного перехода к новому социальному строю Леонтьев предлагал союз мо

|