ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ В ОСНОВАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

В природных условиях несвязные грунты, в частности пески, могут находиться в различных состояниях плотности сложения – от самого рыхлого до плотного. В свою очередь, при возведении грунтовых сооружений (насыпь дороги, дамбы, плотины и т.п.) предъявляются определенные требования к плотности укладки (сложения) несвязных грунтов, поскольку устойчивость структуры грунта и сооружения в целом при действии статических и особенно динамических нагрузок в значительной мере определяется достигнутой при укладке плотностью грунта. Для отобранных на строительной площадке образцов песчаного (несвязного) грунта ненарушенной структуры в лаборатории устанавливают плотность его частиц ρ s, плотность грунта ρ и влажность w (см. работы 1-3). По этим данным, используя формулы из работы 3, вычисляют плотность сухого (скелета) грунта ρ d, пористость n или коэффициент пористости e. Чем больше величина ρ d и меньше e или n, тем грунт плотнее, прочнее и менее деформируем. В частности, СНиП 2.02.01-83* (приложение) для оснований, состоящих из кварцевых песков, допускает определение механических характеристик деформируемости и прочности (Е, φ, с) производить по величине коэффициента пористости, который выступает мерой уплотненности песчаного основания. Однако для некварцевых песков и других несвязных грунтов эти рекомендации СНиПа оказались непригодными. В работах [Иванов П.Л., 1962, 1978; Маслов Н.Н., 1961; Цыто- вич Н.А., 1963] было показано, что для достоверной оценки плотности сложения несвязных грунтов величин ρ d, n, e недостаточно – в зависимости от формы твердых частиц (остроугольные, окатанные и т.п.) даже одинаковые по грансоставу грунты в одном и том же состоянии плотности сложения могут иметь различные значения ρ d, n, e, и, наоборот, при одинаковых ρ d, n, e грунты обладают различной степенью плотности сложения. Поэтому для оценки плотности сложения несвязных (песчаных, гравийно-галечных и др.) грунтов с 1950-х годов применяют общую характеристику плотности сложения, называемую степенью плотности (относительной плотностью, коэффициентом относительной плотности). Величину степени плотности JD определяют по зависимости

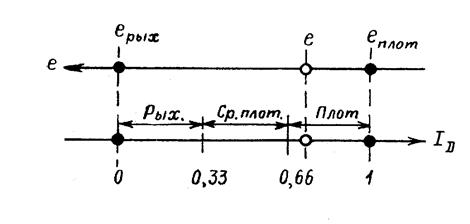

где e max, e min - коэффициенты пористости грунта в максимально рыхлом и плотном состояниях, e – коэффициент пористости грунта в условиях естественного основания или грунтового сооружения. Величина JD может изменяться в пределах от нуля до единицы: при e = e max грунт находится в самом рыхлом состоянии и JD =0, при e = e min грунт имеет наиболее плотное сложение и JD =1 (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Связь относительной плотности сложения JD с коэффициентом пористости е песчаного грунта

Диапазон изменения JD = 0-1 обычно делят на три равные части и по величине степени плотности (относительной плотности) сложения вводят следующую условную классификацию несвязных грунтов: грунты рыхлые (0 ≤ JD ≤ 0,33); грунты средней плотности (0,33 < JD ≤ 0,66); грунты плотные (0,66 < JD ≤ 1,0). При замене в формуле (4.1) величин e max, e min, e на соответствующие значения ρ d max, ρ d min, ρ d по зависимости (3.3) получаем для степени плотности выражение JD = где ρ d max, ρ d min и ρ d – соответственно плотности сухого несвязного грунта в самом плотном, самом рыхлом и естественном состояниях. Таким образом, для расчета величины JD в лабораторных условиях необходимо найти ρ d max и ρ d min; ρ d определяют для образцов ненарушенной структуры (см. выше). Стандарта (ГОСТа) для определения плотностей в рыхлом и плотном состояниях пока не существует. Для получения ρ d min обычно применяют осторожную рыхлую отсыпку сухого грунта в мерный сосуд, для ρ d max – динамические методы (вибрирование, многократное постукивание) уплотнения этого грунта в мерном сосуде.

|

, (4.1)

, (4.1)

, (4.2)

, (4.2)