Мероприятия по повышению устойчивости сооружений, откосов и склонов

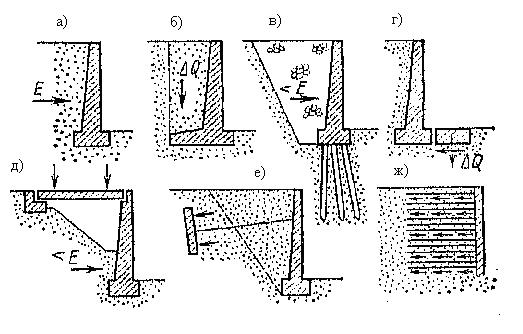

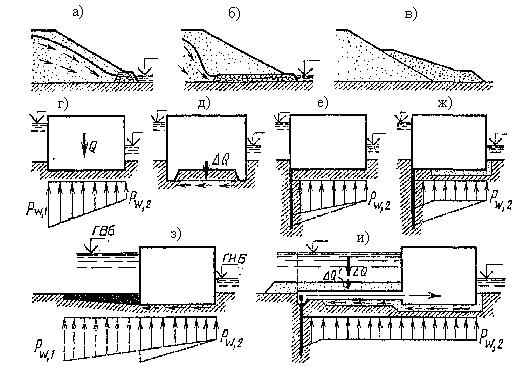

Первое основное направление – это уменьшение суммарных активных воздействий на сооружение, способных вызвать нарушение их устойчивости. Примерами таких мероприятий в рассмотренных на рис. 6.4 вариантах повышения устойчивости подпорной стенки являются: устройство разгрузочных плит (рис. 6.4, д) и засыпка за стенкой крупнозернистого материала (с большим φ;) (рис. 6.4, б), существенно уменьшающих активное давление грунта на стенку. В случае откосов (рис. 6.5, а) к этому разряду мероприятий относятся уположение откосов, снижение кривой депрессии и ее заглубление в тело откоса путем устройства дренажей (рис. 6.5, б), всякого рода пригрузки низовой части откоса (рис. 6.5, в), создающие обратный момент активных сил.

Рис. 6.4. Основные схемы повышения устойчивости подпорной стенки: а – типовая конструкция подпорной стены; б – засыпка крупнозернистым материалом; в – применение свайных конструкций; г – устройство упоров; д – устройство разгрузочных плит; е – устройство анкерных плит; ж – применение армированного грунта

Второй, не менее эффективный, очень многообразный путь повышения устойчивости – это увеличение реактивных сил сопротивления сдвигу. Очевидный путь повышения устойчивости – увеличение прочности грунтов, т. е. их прочностных характеристик (φ; и с) путем их уплотнения или закрепления, а в некоторых случаях даже путем замены слабых грунтов на более прочные. К этому же разряду мероприятий можно отнести заглубление сооружений и перенос возможной поверхности скольжения в более глубокие и обычно более прочные слои грунта, например, применением фундаментов свайной конструкции (рис. 6.4, в) или устройством зубьев (рис. 6.5, д). Применение зубьев позволяет перенести поверхность скольжения из контактной, как правило, нарушенной производством работ зоны грунта в область уверенно ненарушенной структуры (рис. 6.5, д). Безусловно, увеличивают устойчивость сооружений на сдвиг всякого рода анкеры, например, анкерные плиты (рис. 6.4, е), которые должны размещаться за пределами призмы активного давления грунта на сооружение. Одной из разновидностей анкеровки является применение армированного грунта (рис. 6.4, ж) с использованием трения часто поставленных анкерных тяг в массиве грунта засыпки. Некоторое увеличение устойчивости обеспечивает устройство упоров (рис. 6.4, г) путем использования сил сопротивления сдвигу по их подошве.

Рис. 6.5. Повышение устойчивости напорных сооружений: а – уположение откосов; б – устройство дренажей; в – пригрузка низовой части откоса;

При необходимости увеличения устойчивости сооружения в плоскости подошвы фундамента одним из основных мероприятий является увеличение нормальных контактных напряжений с, а в случае связных грунтов – развитие площади подошвы фундамента F. Увеличение нормальных напряжений и, как следствие, сил трения по подошве сооружения можно обеспечить, увеличивая вес сооружения Q или уменьшая противодавление воды Pw (рис. 6.5, г). Увеличение веса сооружения Q наиболее экономично может производиться путем использования пригрузки его грунтом (рис. 6.4, б) или водой (рис. 6.5, и). Уменьшение противодавления по подошве напорных гидротехнических сооружений можно обеспечить либо увеличивая путь фильтрации устройством вертикальных противофильтрационных завес (рис. 6.5, е),в частности, забивая шпунты, или противофильтрационных понуров (рис. 6.5, з), либо устройством по подошве сооружения дренажа, связанного с нижним бьефом и обычно в комбинации с вертикальными или горизонтальными противофильтрационными элементами (рис. 6.5, ж). Примером эффективного использования пригрузки сооружения водой и комбинации дренажей с противофильтрационными элементами является анкерный понур (рис. 6.5, и), конструкция которого впервые была применена на плотине и здании станции Свирской ГЭС (1936), а затем на ряде Волжских ГЭС. При этом, в отличие от обычного, только противофильтрационного понура (рис. 6.5, з), анкерный понур, представляющий собой сравнительно тонкую железобетонную плиту, воспринимает часть сдвигающей нагрузки, действующей на сооружение, и работает в основном на растяжение. При этом водонепроницаемая гидроизолированная плита анкерного понура прижимается к грунту разностью давлений сверху воды (Δ Q) и грунта (Δ Q') верхнего бьефа и снизу – противодавления. В результате в случае предельного состояния по подошве понура могут развиваться силы трения и сцепления, обеспечивающие существенное увеличение общего коэффициента устойчивости сооружения на сдвиг по подошве понура и основного массива сооружения. Однако увеличение собственного веса сооружения, повышая его устойчивость по подошве сооружения, может несколько понижать коэффициент устойчивости. Поэтому эффективность такого рода мероприятий в каждом случае должна определяться проверочными расчетами.

|