Гранулометрический состав породы

Примечание: В табл. 1 приведён пример расчёта гранулометрического состава пробы. 5.2. Рассчитать процентное содержание (Pi) каждой фракции в пробе по формуле

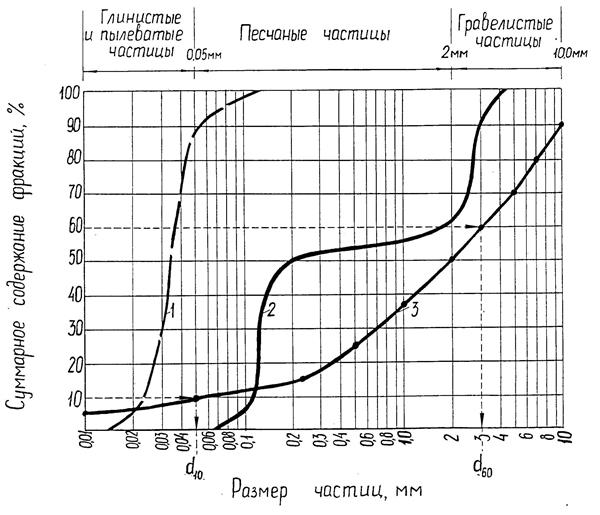

где qi – масса фракции; Q – общая масса пробы (Q = Sqi). 5.3. Процентное содержание фракции с размером частиц менее 0,25 мм делится на 3. Полученное число условно принимают за содержание фракций: 0,25 – 0,05; 0,05 – 0,01 и менее 0,01 мм. Условность вычисления связана с тем, что для определения истинного содержания этих фракций в пробе требуется применение других методов гранулометрического анализа. 5.4. Вычислить суммарное процентное содержание фракций в пробе. Для этого, начиная с самой мелкой фракции (< 0,01 мм), последовательно суммируются процентные содержания фракций до 100 %. Каждое из полученных чисел показывает суммарное процентное содержание фракций, которые меньше диаметра наиболее крупной фракции, вошедшей в данную сумму. 5.5. Построить интегральную кривую гранулометрического состава породы. Гранулометрический состав породы для наглядности и сравнительной характеристики изображают в виде интегральных (суммарных, кумулятивных) кривых. Построение кривых рекомендуется проводить в полулогарифмическом масштабе. Это позволяет наносить на график содержание мелких фракций с достаточной точностью и производить дальнейшие расчёты. По вертикальной оси (ординате) графика откладываются суммарные содержания фракций в процентах в масштабе 1 мм – 1 %, начало координат соответствует 0. По горизонтальной оси (абсциссе) показывают соответствующие процентам размеры фракции в миллиметрах, но не в обычном линейном масштабе, а в логарифмическом масштабе, начало координат соответствует 0,01 мм. Создание логарифмической шкалы занимает много времени, поэтому заготовленную основу для построения графика получить в препараторской. Построить интегральную кривую, используя данные табл. 1 – графы 2 и 5. Например, для фракции 1–0,5 мм суммарное содержание частиц составляет 37 %. Эти проценты откладывают на графике для диаметра 1 мм, понимая, при этом, что в породе содержится 37 % частиц с диаметром менее 1 мм. То есть каждая точка на полученной кривой показывает, сколько в породе в процентах по массе содержится частиц с диаметром меньше данного. 5.6. Определить на полученной кривой действующий диаметр – d10, средний диаметр – d50, контролирующий диаметр – d60 и рассчитать коэффициент неоднородности – Сн. Например, d10 находят следующим образом. От точки на оси ординат, соответствующей 10 %, проводят линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с кривой гранулометрического состава и от точки пересечения опускают перпендикуляр до оси абсцисс; точка на этой оси и будет искомым диаметром d10 (см. рис. 1, кривая 3). Аналогичным образом находятся d50, d60. Коэффициент неоднородности рассчитывается по формуле

Сн = d60/d10

Рис. 1. Примеры интегральных кривых гранулометрического состава рыхлых пород различной степени однородности. Кривая 3 построена по данным, приведённым в табл.1. Для этой кривой d10 = 0,05 мм, d50 = 2 мм, d60 = 3,0 мм, Сн = d60 /d10 = 60,0

|

, (1)

, (1)