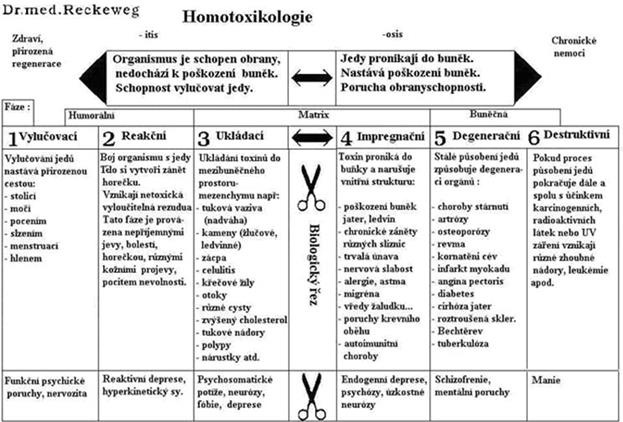

В течение заболевания Х.Реккевег выделил шесть фаз.

Первая фаза - фаза экскреции (выделения) характеризуется процессами дренажа организма. При лечении кожных высыпаний с использованием местных гормональных мазей нередко происходит трансформация заболевания в другие виды аллергии, например, в бронхиальную астму (движение из наружи во внутрь по Герингу). У детей такое течение болезни имеет свое название: дермато-респираторный синдром. Это пример перехода патологического состояния из второй фазы по доктору Реккевегу в четвертую. Если и посредством реактивной фазы организму не удается избавиться от гомотоксинов, возникает необходимость их где-нибудь депонировать. Это третья фаза - депозиции или накопления. Для этого токсины накапливаются в отдельных участках организма, чтобы позже (когда прекратится поступление токсинов извне и восстановится нормальная работоспособность всех систем) попытаться эти гомотоксины вывести. Внешне мы видим формирование бородавок, мозолей, полипов, зоба, ожирения, подагрических отложений в суставах, варикозного расширения вен, почечнокаменной и желчнокаменной болезни, фибромиом и аденом. Поэтому доктор Реккевег отделил первые три фазы от других своеобразной границей, которую назвал биологическим сечением. Если организму не удается справиться, то есть токсины продолжают поступать, возникает четвертая фаза - фаза импрегнации или насыщения. Заболевание переходит в иную стадию развития - клеточную. Примерами данной фазы могут быть лейкоплакия, полиомиелит, астма, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, стенокардия, инфаркт миокарда, альбуминурия, начальные стадии опухолей, частые вирусные инфекции, токсическое поражение печени. Следующая пятая фаза - дегенерации. Происходит поражение не просто отдельных клеток, но и целых клеточных структур и частей органов. В подобных случаях организм пытается поддержать свою жизнедеятельность путем перманентного образования новых органических структур. Этой фазе соответствуют такие патологические состояния как коллагенозы, атрофический ринит, множественный склероз, нейрофиброматоз, туберкулез, цирроз печени, спондилез, злокачественная анемия, сморщенная почка, коксартроз и т.д. Завершающей фазой гомотоксикоза является шестая фаза - фаза новообразований. Из-за выраженной интоксикации и «зашлакованности» организма происходит ослабление иммунологических реакций и возникают процессы нарушения дифференцировки клеток, ведущие к появлению злокачественных новообразований. Согласно учению гомотоксикологии, многие вызывающие друг друга заболевания являются единым процессом борьбы организма с одним и тем же гомотоксином. Различные ткани организма по-разному реагируют на одинаковые гомотоксины, что проявляется в смене симптоматики заболевания. Процесс перехода гомотоксина из одной ткани в другую называют викариационным эффектом или феноменом викариации. Данный процесс перехода из одной фазы в другую или смены тканей соответствует трансформации одного заболевания в другое. При этом прогрессивная викариация означает развитие болезни, а регрессивная викариация рассматривается как переход заболевания в менее опасную фазу, способствующую выздоровлению больного. Например, при бесконтрольном применении антибиотиков, ферментоблокирующих и жаропонижающих препаратов может происходить блокировка фаз реакции, что приводит к прогрессированию болезни и накоплению шлаков или токсинов. Какую роль при этом играют защитные системы организма? Они препятствуют накоплению токсинов и шлаков. При этом доктор Г.Г. Рекевег выделил пять основных подсистем: · ретикулоэндотелиальная система, ведающая гуморальной защитой (макрофаги, образование антител); · гипофизарно-надпочечниковая система, отвечающая за гуморальную защиту, участвующая в управлении воспалительными процессами, регулирующая процессы адаптации; · невральная защита, которая реализуется благодаря рефлексам (процессы возбуждения и торможения) и может регулироваться иглотерапией; · печень, имеющая детоксикационную функцию; · соединительная ткань, которая также обеспечивает гуморальную защиту и может выводить токсины через воспаление. Защитные системы обладают большими возможностями, и резервами для борьбы с различными шлаками и токсинами начиная от патогенных микроорганизмов вплоть до раковых клеток. Поэтому необходимо тщательно оберегать их и защищать. Сущность антигомотоксической терапии заключается в стимуляции собственных иммунных сил организма и перевода заболевания из одной фазы в другую по направлению от VI, V, IV фаз к III, II, I-й фазам. Само название гомотоксин говорит о том, что это балласт, вредное для организма вещество, которое выводит организм как систему из динамического равновесия и оказывает повреждающее действие.

Рисунок 14. Подсистемы доктора Г.Г. Рекевега. [12]

|