Трение эластомерных материалов

Полимерные материалы в зависимости от температуры могут быть в трех различных физических состояниях: 1) высокоэластичном 2) стеклообразном 3) вязкотекучем. Переход полимерного материала от высокоэластичного к стеклообразному состоянию происходит при температуре стеклования Высокоэластичнос состояние для разных эластомеров наблюдается в интервале от температуры стеклования до температуры пластичности ( При нагревании материала детали выше температуры пластичности эластомеры переходят в вязкотекучее состояние, сопровождающееся в процессе работы накоплением необратимой остаточной деформации, а также химическим распадом молекул полимера - деструкцией материала. Работа эластомеров при температуре, близкой к температуре пластичности Характер трения эластомеров зависит от 1) их физического состояния, 2) материала и профиля сопряженной поверхности, 3)режима работы сопряжения, 4) от смазочного материала. Эластомеры обладают несоизмеримо малым модулем упругости по сравнению с модулем упругости материала сопряженной детали. Вследствие этого площадь фактического контакта в узлах трения с полимерными материалами близка к номинальной даже при малых нормальных давлениях. Силы сопротивления перемещению эластомеров относительно сопряженной поверхности обусловлены молекулярным взаимодействием при малых скоростях скольжения и нормальных давлениях и силами упругой деформации при высоких скоростях и нагрузках. При определенных скоростях, различных для разных материалов, происходит скачкообразное движение деталей трения, вызванное упругой деформацией эластомера. В местах контактирования эластомера с твердой поверхностью возникают силы молекулярного притяжения, которые создают значительное сопротивление трению вследствие большой площади фактического контакта.

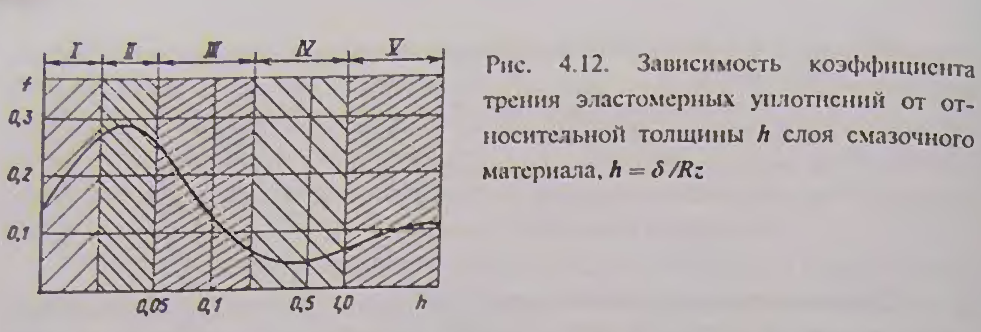

В зависимости от количества смазочного материала и режима работы сопряжения различают несколько зон трения эластомеров (рис. 4.12). Для условий трения без смазочного материала (зона 1) коэффициент трения

Где A₁; и B – параметры, характеризующие физико-механические свойства эластомера

Для эластомеров, работающих в сопряжениях, подверженных высоким давлениям (30-40 МПа) коэффициент трения определяют по эмпирической формуле:

Где А₂; и m - параметры, характеризующие нагружение и вид взаимодействия поверхностей. Для трения без смазочного материала А₂; =0,002, при наличии смазки А₂; =0,001, m =1/3 В условиях трения со смазочным материалом при толщине смазочной пленки

где А — параметр, характеризующий свойства материалов деталей сопряжения и смазочного материала (или рабочей жидкости).

Коэффициент трения эластомеров, полностью разделенных слоем смазочного материала (зоны IV, V),

Где При проектировании уплотнительных сопряжений, в которых наиболее часто используют эластомеры, стремятся обеспечить условия трения со смазочным материалом, отвечающие зоне IV(см. рис. 4.12).Для этих условий трения характерно сочетание минимального коэффициента трения и достаточно большой вязкости, обеспечивающей относительно малые утечки смазочного материала или рабочей жидкости (при уменьшении вязкости увеличиваются утечки). Коэффициент трения в этом случае определяется суммой

|

=от - 20 до - 70 °C. При этом модуль упругости возрастает на 2-3 порядка. В стеклообразном состоянии эластомеры в процессе трения ведут себя подобно нехрупким металлам.

=от - 20 до - 70 °C. При этом модуль упругости возрастает на 2-3 порядка. В стеклообразном состоянии эластомеры в процессе трения ведут себя подобно нехрупким металлам. = от 150 до 200° С.) В этом температурном режиме работает большинство деталей машин из полимерных материалов.

= от 150 до 200° С.) В этом температурном режиме работает большинство деталей машин из полимерных материалов. Деформационная составляющая силы трения вызвана запаздывающим восстановлением исходной формы рабочей поверхности детали эластомера после внедрения неровностей твердой поверхности. Для гладких поверхностей деформационная составляющая практически исключается, но при этом несколько возрастает молекулярная. Для уменьшения молекулярной составляющей силы трения используется смазочный материал.

Деформационная составляющая силы трения вызвана запаздывающим восстановлением исходной формы рабочей поверхности детали эластомера после внедрения неровностей твердой поверхности. Для гладких поверхностей деформационная составляющая практически исключается, но при этом несколько возрастает молекулярная. Для уменьшения молекулярной составляющей силы трения используется смазочный материал. =

=  (1-

(1-  ) (1-

) (1-  )

) - коэффициент, зависящий от шероховатости поверхности, зависит от типа эластомера (для резины

- коэффициент, зависящий от шероховатости поверхности, зависит от типа эластомера (для резины  =1,24)

=1,24) - среднее контактное давление

- среднее контактное давление - скорость скольжения

- скорость скольжения - температура поверхности трения

- температура поверхности трения = А₁;

= А₁;  (1-

(1-  ) +А₂;

) +А₂;

< 0,5 мкм (рис. 4.12, зона III) для определения коэффициента трения эластомера применяют эмпирическое выражение

< 0,5 мкм (рис. 4.12, зона III) для определения коэффициента трения эластомера применяют эмпирическое выражение = А

= А

(ню) кинематическая вязкость смазочного материала при t=50° С

(ню) кинематическая вязкость смазочного материала при t=50° С =

=  /

/

=

=  +

+