Современные представления

Современная систематика требует уточнять: «птицы не произошли от динозавров, а это одна из групп динозавров» и «люди не произошли от обезьян, а это одна из их групп». С точки зрения эволюции - почему не все обезьяны стали людьми? Просто слишком маловероятно. Вид возникает 1 раз. Да и цели такой у эволюции не было - создать человека. Так же точно она создала современных комара и дельфина. Уникальные особенности человека (крупный развитый мозг и речь) не особо и нужны другим. У них свои особенности, которые не хуже для ежедневного выживания (гепард, слон). Крупный мозг – вообще затратное и обременительное приобретение. Шимпанзе возможно и стали бы новым разумным видом, но для этого население Африки надо бы расселить по другим континентам и устроить там заповедник на 5-10 млн лет. Шимпанзе – ближайший живой родственник человека. ДНК человека и шимпанзе идентичны на 98.4%. Но помним: следует с осторожностью относиться к этим цифрам, - информация, закодированная в ДНК не носит линейный характер. кодирующие белки последовательности ДНК занимают всего 2% генома человека, а один ген может кодировать несколько белков, порой существенно разных по своим функциям. Несмотря на значительную специализацию африканских человекообразных - шимпанзе, как аналог (модель), помогает понять, как человек стал обладать уникальными для понгид характеристиками. Шимпанзе- это лишь модель наших предков, которая помогает нам понять себя, но не более. Но что же в нашей эволюции сделало нас людьми? Прямохождение? Возникло еще у сахелянтропов 7млн. лет назад (вообще определяется по креплению позвоночника к черепу и строению таза, жесткий свод стопы или окаменевшие отпечатки в глине) еще при мозге как у шимпанзе и совсем не уникально (от древних тетрапод), частично есть у других приматов. Гипотезы: пересечение мелких водоемов, увеличить дальность обзора в саванне, уменьшить поверхность тела от солнца в саванне, носить пищу на длинные расстояния, перетаскивать два детеныша, просто половой отбор (девушкам нравится) и т.д. Прямых доказательств нет ни у одной. Но явно не оно сделало нас людьми. Из уникальных морфологических признаков остается только непропорционально большой мозг. Для чего полезен увеличенный мозг? (рост коэффициента энцефализации: дельфины, слоны, приматы). Больше нейронных связей больше долговременная и кратковременная память (содержит инструкции по видам деятельности и опыт) дает возможность на основе знаний решать проблемы. Чем больше знаний – тем это проще. Можно осуществлять более сложную деятельность. И еще: сложное социальное поведение,контроль инстинктов.

9. Основные этапы эволюции человека. Известный на настоящий момент предковый ряд человека. • Австралопитеки (4—2 миллиона лет назад), объем мозга был около 400 см³, как у шимпанзе • Человек умелый (Homo habilis) (2.4—1.4 млн лет назад) 500—640 см³;. • Человек работающий (Homo ergaster) (1.9-1.4 млн лн), размер мозга — 700—850 см³. • Человек прямоходящий (Homo erectus) (1.4-0.2 млн лн), размер мозга составлял 850 -1100 см³ • Гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis) (600—350 тыс лн), размер мозга 1100—1400 см³;. • Неандертальцы (Homo neanderthalensis) (350-30 тыс лн), размер мозга 1200—1900 см³. • 200 тысяч лет назад появился человек разумный (Homo sapiens), размер мозга 1000—1850 см³;. Эволюция гоминин (подсем. Homininae) – Человек и его предки, более близкие, чем человеко образные обезъяны. К ним относятся: Сахелянтроп оз.Чад, около 7 млн л. н. но точный возраст неясен, равно как и отношение к линии гоминин Оррорин, 2000 г. 6 млн лет назад, Кения (по 2-м слоям пепла датируется точно). Эволюционная ветвь отличается от ветви ардипитека и австралопитеков. Но он уже был прямоходящим. 1.Ардипитек – самая древняя известная гоминина, - двуногая обезьяна (4.4 млн лн). Хождение с опорой на костяшки. Пища из саванны на 10-25% (доля изотопа С13 в эмали зубов из растений саванны), остальное из леса. Нет полового диморфизма (нет доминирования самцов и гаремной структуры типа горилл), клыки небольшие (низкая внутривидовая агрессия). Ш. и Г. – в отличии от предков Ч. это узкие специалисты ушедшие в леса и потому сохранившиеся. Наши же предки сильно отличались от человекообразных обезьян строением. На чем же выиграли предки человека? Раньше считали, что это большой мозг и орудийная деятельность. Сейчас - семейно-социальные отношения. У наших предков проблема повышения репродуктивного успеха решалась не за счет агрессии (Ш. и Г), а другим способом. Моногамия – есть только у 5% млекопитающих. Цепь событий: (Лавджой) аридность климата - всеядность, перемещения, питание в саванне падалью и кореньями - носить пищу самкам выгодно – «симбиоз» (пища в обмен на секс) - прямохождение – самке выгодно быть с самцом – а самцу с самкой – ей не выгодно рекламировать течку – скрытая овуляция – увеличенные молочные железы (якобы кормит, чтоб не приставали чужие). Редукция обоняния у самцов (чтобы не знал когда овуляция и наоборот - всегда приставал). Все это - для укрепления моногамной связи. Две стратегии самок – или на хорошие гены (мало, но хороших потомоков (самец «мачо») или не очень хороших, но много («серый «кормилец). В итоге – одно число потомков. Не только двуногость, но и репродуктивные и социально-поведенческие изменения (в т.ч. моногамия), вероятно, произошли у гоминин (арди) задолго до увеличения мозга и начала использования каменных орудий (4.4 млн. л.н.) 2.Австралопитеки (4—2 миллиона лет назад),объем мозга был около 400 см³, как у шимпанзе. Австралопитеки видимо научились использовать каменные орудия еще за 1 млн лет до появления рода Номо. При небольшом мозге у них был развит теменной отдел отвечающий за координацию. Именно А. с грацильным черепом стали предками Номо. Связь между размером мозга и поумнением в среднем точно есть. При этом важно какие отделы и структуры мозга растут. т.к. обычно мозг пропорционален размеру тела (слон). Мозг начал резко расти у Н. habilis 2 млн л.н. Но чтобы он рос (очень много негативных последствий), надо иметь преимущества в числе потомков. Для социальности важен развитый мозг. Также каменные орудия (новая культурная традиция передается поведенчески), потом рост мозга (память). Первые сколы камней для соскребания мяса с костей. Следы орудий Номо на костях травоядных, а только затем зубов гиен – мясо соскребали и уносили. Были падальщиками: в саванне засуха - больше ничего нет. Крупные клыки кошек оставляли много мяса - надо быть хитрыми и быстрыми – нужен дополнительный мозг. Для мозга нужно мясо - энергия. Саблезубые кошки т.о. «помогли» становлению человека. Австралопитеки и близкие формы: • Ardipithecus ramidus • Australopithecus anamensis • A. afarensis; • A. africanus; • A. aethiopicus; • P. robustus • P. boisei Крупные парантропы (P. robustus, P.boisei) c мощными челюстями и растительноядностью тем не менее проиграли австралопитекам и Номо и стали тупиковой ветвью наших предков. У них был половой диморфизм и гаремная структура (преимущественная гибель молодых самцов).У автралопитеков наоборот: в пищу хищникам равновероятно попадали оба пола) и не было выраженного полового диморфизма (говорит о моногамии). Южноафриканские парантропы тем не менее жили при Н. habilis (2-1 млн лн) Ранние австралопитеки: • Ранние австралопитековые: 100 cm, 30-45 kg (McHenry, 1994); • шимпанзеподобные пропорции (Aiello, 1992); • сходны по размерам тела и объему мозга с современными шимпанзе (350-550 см3); • Внешность встралопитеков:

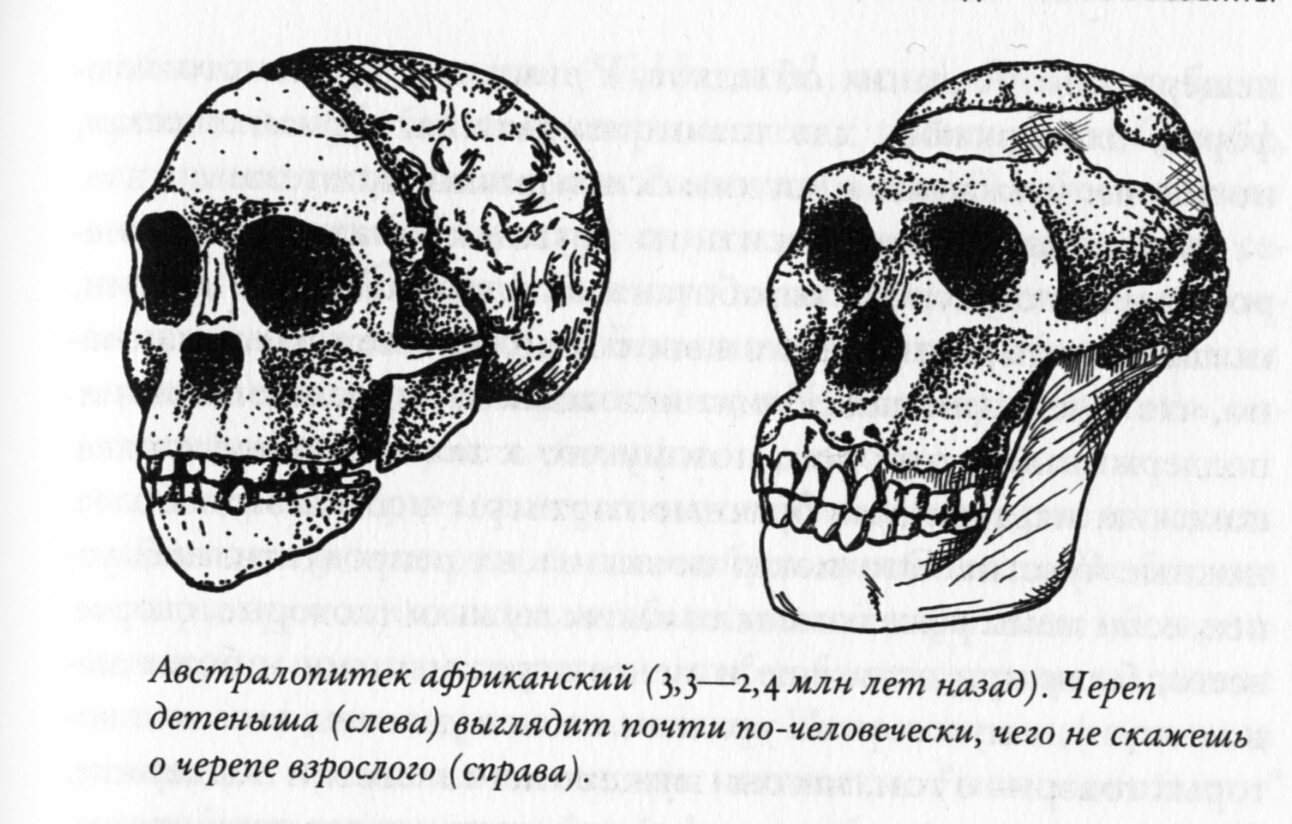

- Ювенилизация (неотения) - возможное закрепление «детских» черт во взрослом состоянии у рода Номо как следствие моногамии и укрепления связи партнеров. (Австралопитек африканский (3,3-2,4 млн лет назад). Череп детеныша слева выглядет поти как человеческий, чего не скажешь о черепе взрослого справ.) - Ступни человекообразных обезьян хорошо приспособлены для лазания и хватания, и плохо - для ходьбы Экология австралопитеков:Ранные австралопитеки в Восточной Африке 6 - 2.8 млн. л.н. жили в условиях влажного климата, все было покрыто галерейными лесами и лесосаванной, затем, 2.5 млн л.н. началась аридизация (сухой климат). Появились новые проблемы: 1. Терморегуляция; 2. Сезонность водных ресурсов; 3. Сезонность источников пищи; 4. Дисперсия ресурсов в пространстве. Австралопитеки – хищники и жертвы: • Многие останки А. несут на себе следы зубов хищников • А. охотились на мелких животных и были сборщиками падали • Наблюдения за шимпанзе в природе: регулярная охота на красных колобусов (Tai, Mahale и Gombe). Сезонность диеты: пик охоты в сухой сезон (Stanford, 1996). • Модель на основе данных по шимпанзе позволяет предположить практику регулярной охоты у австралопитеков. • Охота может являться экологической адаптацией к нехватке пищевых ресурсов в сухой сезон. Диета австралопитеков: - Сходство A. afarensis и шимпанзе: относительно толстая эмаль зубов твердая пища (орехи с жесткой скорлупой, семена). - Тонкая зубная эмаль у A.ramidus по сравнению с шимпанзе.

|

A.ramidus и A.anamensis – более схожи с шимпанзе, чем A.afarensis

A.ramidus и A.anamensis – более схожи с шимпанзе, чем A.afarensis - низкий свод черепа, надглазничный валик, отсутствие выступающего носа, толстые ветви нижней челюсти, подносовой прогнатизм

- низкий свод черепа, надглазничный валик, отсутствие выступающего носа, толстые ветви нижней челюсти, подносовой прогнатизм