Надмолекулярное строение целлюлозы

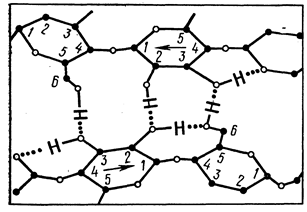

Целлюлоза имеет сложную надмолекулярную структуру, для которой характерна ярко выраженная фибриллярность. Макромолекулы целлюлозы взаимодействуют между собой за счёт сил Ван-дер-Ваальса и образования водородных связей между гидроксильными группами (рис. 6). Большая протяжённость этого взаимодействия объясняет тот факт, что целлюлоза нерастворима в воде, хотя является гидрофильным веществом.

Рис. 6. Схема образования внутри- и межмолекулярных водородных связей в целлюлозном волокне

Степень кристалличности целлюлозного волокна зависит от его природы. Большую степень кристалличности имеют природные волокна: хлопок – до 70%, лён – до 85%. Высокая степень кристалличности обуславливает низкую растворимость этих волокон (только в водных растворах комплексных солей некоторых металлов). Искусственные волокна имеют меньшую степень кристалличности – 40-50% и растворяются в щелочных растворах.

4. Химические свойства целлюлозных волокон Действие воды. Целлюлоза – гидрофильное вещество, т.к. содержит гидроксильные группы, взаимодействующие с водой с образованием водородных связей. Вода проникает в аморфные участки волокна и взаимодействует со свободными гидроксильными группами и группами, разорвавшими связи с другими макромолекулами волокна. Природные целлюлозные волокна, имеющие высокую степень кристалличности, взаимодействуют с водой менее эффективно, чем искусственные, и, как следствие, меньше набухают в ней и не теряют прочность в мокром состоянии (она даже несколько увеличивается). Искусственные волокна в мокром состоянии теряют до 50-60% прочности. Действие кислот. Глюкозидные связи между элементарными звеньями целлюлозы не устойчивы к действию кислоты, так как подвержены гидролизу. В результате снижается степень полимеризации целлюлозы и, как следствие, прочность волокна. Ошибочно думать, что кислота разрывает сразу все глюкозидные связи. Она в первую очередь действует на поверхностные участки волокна, а затем на внутренние, прежде всего в аморфных зонах. Скорость гидролиза, а следовательно, и степень повреждения волокна зависят от силы кислоты (соляная > азотная > серная > фосфорная > щавелевая > муравьиная > уксусная > борная), её концентрации, от температуры и времени процесса. Обработку текстильных материалов кислотой в отделочном производстве проводят в условиях, не допускающих снижение прочности волокна. Действие щелочей. Разбавленные растворы щелочей при обычных температурах не вызывают изменения целлюлозы. При высоких температурах щёлочь выступает как катализатор окислительной деструкции волокна, в результате чего снижается его прочность. Концентрированные растворы щёлочи при обычных температурах не разрушают природные целлюлозные волокна. Более того, при обработке в натянутом состоянии они улучшают их свойства (гигроскопичность, накрашиваемость, прочность и т.д.), что используется в специальной операции отделки – мерсеризации, разработанной английским исследователем Мерсером. Искусственные целлюлозные волокна растворяются в концентрированных растворах щёлочи. Действие окислителей. Каждое элементарное звено целлюлозы содержит три гидроксильные группы, способные окисляться до альдегидных, кетонных и карбоксильных, после чего следует разрыв глюкозидных связей, что приводит к снижению степени полимеризации волокна, а следовательно, и его прочности. Степень окислительной деструкции, так же как и степень гидролиза, зависит от природы окислителя и условий проведения процесса. В отделочном производстве окислители используют в процессах беления для удаления окрашенных примесей волокна. Условия подбираются такими, чтобы свести к минимуму повреждение волокна. Действие микроорганизмов. В условиях повышенной влажности в целлюлозном волокне развиваются микроорганизмы – плесневые грибы, бактерии, которые разрушают текстильный материал. Разработаны специальные виды отделок, защищающие волокно от биодеструкции. Действие температуры. Целлюлоза весьма чувствительна к нагреву. Она не относится к термопластичным материалам и поэтому не плавится. Разрушение волокна в присутствии кислорода начинается уже при температуре 160-180оС, при 400оС происходит самовозгорание волокна. В отделке целлюлозных материалов иногда используется кратковременный нагрев до 200оС.

|