КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Кондраков И.М

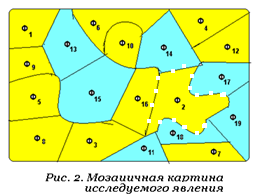

Накопившиеся факты с увеличением связей между ними постепенно превращают фактологическую картину мира в мозаичную (см. рис. 2.). При этом сторонники «старой» концепции часто не понимают того, что большинство фактов, добытых во времена процветания «старой» концепции, не исчезают, а входят в новую, но понимание этих фактов будет совершенно другим. Меняются не только связи между фактами, но и их понимание. Например, археологи добывают большое количество артефактов, которые затем теоретики пытаются встроить в свою концепцию. Однако, со сменой концепций артефакты не перестают быть таковыми, но теперь они позволяют достраивать фактологическую картину до мозаичной и, в новой концепции, могут нести совершенно другую смысловую нагрузку.. Итак, развитие любой системы направлено на соединение этих фактов в единое целое с целью построения единой концепции. При этом последовательность соединения фактов предоп-ределяет суть концепции. Это и является результатом большого количества концепций, создаваемых из множество одних и тех же фактов т.е. появляется вариативность концепций. Для того, чтобы отдельные факты могли составить мозаичную картину исследуемого явления, близкую к истинной, отдельные факты должны быть совместимы друг с другом по определенным качествам и свойствам. Это как собирание разбитого предмета из осколков. Там, где каких-то осколков не хватает, сознание способно дорисовать мозаичную картину до истинной, т.е. восстановить недостающие «осколки». Соединяемые «осколки» должны быть совместимы друг с другом. Но для более сложных явлений недостаточно создать мозаичную картину, потому что для этого нужно учесть факты, относящиеся к разным иерархическим системам, например, на события и явления истории откладывают свои отпечатки экология среды, климат, геологическое состояние местности, экосистема, в которой происходят исторические события, развитие науки и техники, развитие языка и т.д. Учет всех этих факторов создает объемную картину миру, которая ближе к истинной, чем любая другая. При этом мозаичная картина претерпевает некую деформацию в связи с установлением дополнительных связей.

При синтезе систем из добытых фактов и при их совмещении, возникают противоречия между прежними представлениями и новыми, вытекающими из новых фактов. Эти противоречия могут быть разрешены методами Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).[4] Для построения концепции истории развития научных и технических систем будет исходить из следующих посылок: 1. Научные и технические системы развиваются закономерно, эти закономерности познаваемы, поэтому могут быть использованы для их планомерного развития. 2. Развитие систем происходит через возникновение противоречий или несовместимостей между двумя физическими состояниями системы. 3. Развитие систем осуществляется с целью увеличения объяснительной силы научных систем и повышения главной полезной функции технических систем. 4. Развитие систем происходит неравно-мерно, но системно, охватывая различные их иерархические уровни. 5. Развитие систем идет волнообразно по пути разворачивания системы с целью поиска новых полезных функций и сворачивания систем с целью более полного использования свойств и качеств различных иерархических уровней, т.е. по пути усложнения и идеализации системы. Научные противоречии возникают тогда, когда при попытке объяснить один факт, не удается объяснить другой с позиций существующей парадигмы. Аналогично и для технических систем: если известными способами улучшить один параметр, ухудшается другой, и. наоборот. В недрах научного и технического противоречий лежат противоречии физические, которые по форме не отличаются друг от друга. Научное противоречие или несовместимость представлений, возникающая в научной системе с позиций существующей парадигма (По), может быть представлено в виде пары противоположностей, выраженной в виде тождества:

|

Философия науки пытается ответить на следующие основные вопросы: что такое научное знание, как оно устроено, каковы принципы его организации и функционирования, что собой представляет наука как производство знаний, каковы закономерности формирования и развития научных дисциплин, чем они отличаются друг от друга и как взаимодействуют?[1] Это, разумеется, далеко не полный перечень, но он даёт примерное представление о том, что в первую очередь интересует философию науки. Однако, кроме общих разговоров о философии науки, о ее методологии, о перечне ряда общих принципов, применяемых в разных науках, как правило, дальше дело не идет. Философия науки, увы, «не опускается» до уровня разработки конкретного инструментария, когда можно будет говорить о развитии научных представлений в соответствии с закономерностями до, а не после того, когда это развитие будет достигнуто любым путем, далеким от философских рассуждений о неких философских категориях, законах, принципах и т.п.

Философия науки пытается ответить на следующие основные вопросы: что такое научное знание, как оно устроено, каковы принципы его организации и функционирования, что собой представляет наука как производство знаний, каковы закономерности формирования и развития научных дисциплин, чем они отличаются друг от друга и как взаимодействуют?[1] Это, разумеется, далеко не полный перечень, но он даёт примерное представление о том, что в первую очередь интересует философию науки. Однако, кроме общих разговоров о философии науки, о ее методологии, о перечне ряда общих принципов, применяемых в разных науках, как правило, дальше дело не идет. Философия науки, увы, «не опускается» до уровня разработки конкретного инструментария, когда можно будет говорить о развитии научных представлений в соответствии с закономерностями до, а не после того, когда это развитие будет достигнуто любым путем, далеким от философских рассуждений о неких философских категориях, законах, принципах и т.п.

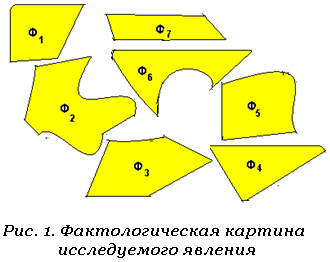

Известно, что развитие любой науки идет через сбор и накопление фактов. Эти факты являются единичными актами процесса познания единой картины мира, добытые известными способами методологии науки.[2] Они, как правило, не связаны между собой, т.к. процесс познания происходит методом проб и ошибок или методом научного тыка, поэтому с их накоплением они постепенно образуют фактологическую картину исследуемого объекта из окружающего мира (см. рис. 1). Это, как правило, множество разрозненных фактов, относящихся к единой картине мира, как бы «вырванных» из нее, но связанных исследователем в логическую систему, предлагаемую им для объяснения наблюдаемых явлений. Из этого еще не следует, что придуманная система будет соответствовать реальной картине мира. Факты можно связать между собой в разной последовательности, вводя недостающие между частями связи, которых в реальной картине может и не быть. Это как в калейдоскопе: повернул его на угол – новая картина из тех же стекляшек, повернул еще – совершенно иная картина опять же из тех же стекляшек, и так до бесконечности. В этом случае с накоплением фактов возникают противоречия между созданной ранее картиной и той, которую создают новые факты, часто называемые аномальными, т.к. они и приводят к противоречиям. Сторонники «старой» картины мира вначале стараются не обращать внимание на эти факты и принимать их во внимание, т.к. за «старые» теории они получали ученые степени, премии, становились корифеями в своей области. Однако, накопление фактов приводит к тому, что, независимо от желания сторонников «старой» теории, накопившиеся противоречия уже невозможно обойти, скрыть или игнорировать, поэтому назревает новая научная революция – локальная или глобальная.[3] Создается новая картина мира, ее концепция. Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определённый способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения. Термин «концепция» употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической и др. видах деятельности.

Известно, что развитие любой науки идет через сбор и накопление фактов. Эти факты являются единичными актами процесса познания единой картины мира, добытые известными способами методологии науки.[2] Они, как правило, не связаны между собой, т.к. процесс познания происходит методом проб и ошибок или методом научного тыка, поэтому с их накоплением они постепенно образуют фактологическую картину исследуемого объекта из окружающего мира (см. рис. 1). Это, как правило, множество разрозненных фактов, относящихся к единой картине мира, как бы «вырванных» из нее, но связанных исследователем в логическую систему, предлагаемую им для объяснения наблюдаемых явлений. Из этого еще не следует, что придуманная система будет соответствовать реальной картине мира. Факты можно связать между собой в разной последовательности, вводя недостающие между частями связи, которых в реальной картине может и не быть. Это как в калейдоскопе: повернул его на угол – новая картина из тех же стекляшек, повернул еще – совершенно иная картина опять же из тех же стекляшек, и так до бесконечности. В этом случае с накоплением фактов возникают противоречия между созданной ранее картиной и той, которую создают новые факты, часто называемые аномальными, т.к. они и приводят к противоречиям. Сторонники «старой» картины мира вначале стараются не обращать внимание на эти факты и принимать их во внимание, т.к. за «старые» теории они получали ученые степени, премии, становились корифеями в своей области. Однако, накопление фактов приводит к тому, что, независимо от желания сторонников «старой» теории, накопившиеся противоречия уже невозможно обойти, скрыть или игнорировать, поэтому назревает новая научная революция – локальная или глобальная.[3] Создается новая картина мира, ее концепция. Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определённый способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения. Термин «концепция» употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической и др. видах деятельности.