Теплофизические свойства воды и антифриза

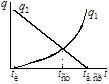

________ Примечание. Свойства воды могут быть рассчитаны по регрессионным уравнениям: nв = (1,717 – 0,03377 t + 0,000200938 t 2 + 0,00018055/(t +273))·10–6; lв = (55,179 + 0,2541 t – 0,001237 t 2 + 0,000265/(t + 273))·10–2; Prв = 13,0104 – 0,28047 t + 0,001728 t 2 + 0,00018056/(t + 273); rв = 1000,302 – 0,06479 t – 0,003576 t 2 + 0,00018059/(t + 273), где t – температура воды, °С. Принимается скорость теплоносителя в трубах u в (от 1 до 2,5 м/с). Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к внутренним стенкам труб определяется по критериальному уравнению: a2 = Nu, Вт/м2 ·К, (3) где критерий Нуссельта Nu = 0,021 Pr0,43. Коэффициент теплоотдачи от наружных стенок к фреону для вертикальных фреоновых испарителей описывается критериальным уравнением: a1 = 2,53 q 0,14 +2,2 n, Вт/м2 ·К, (4) где n тр.в – число вертикальных труб в испарителе, от 5 до 15; р и – давление фреона в испарителе; р кр – давление фреона в критической точке (прил. 2). Подставляя выражение (4) в выражение (2) и выражая q 1, получаем q 1 = k (t ст – t и)4, (5) где коэффициент k = 2,53 0,14 +2,2 n 4. Для горизонтальных испарителей критериальные уравнения теплообмена со стороны испаряющегося фреона приведены в работах [<Ind.(К-32) 22 >, <Ind.(С-31) 24 > ]. Температура стенки находится решением уравнения q 1 = q 2. Для этого при разных температурах стенки от t и до t в.ср рассчитываются несколько значений q 1 и q 2 по уравнениям (1) и (5), строятся зависимости q 1(t ст) и q 2(t ст), пересечение которых соответствует равенству тепловых потоков, а, значит, и искомой температуре стенки (рис. 25).

Рис. 25. Графическое определение температуры стенки

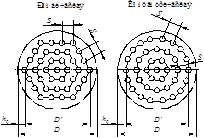

По найденной температуре стенки рассчитывается удельный тепловой поток в испарителе: q и = a2 (t в.ср – t ст), Вт/м2. Теплоотдающая поверхность F =, м2, где Q и – тепловая нагрузка испарителя, Вт. Число труб в теплообменнике должно обеспечивать принятую ранее скорость низкопотенциального теплоносителя (воды). Если его расход не задан, он рассчитывается по выражению G н=,, где с н – теплоемкость. Число труб в одном ходе, округленное до целого числа: n =. Длина труб в одном ходе L x L x =, где m – число ходов, для упрощения конструкции теплообменника должно быть минимальным. Получаемая длина труб в одном ходе L x должно быть от 2 до 6 м. Если изменением числа ходов m этого добиться невозможно, то задают другую скорость uв и повторяют расчет теплообмена и конструктивных параметров. После определения числа труб согласно методике, изложенной в работе [<Ind.(Л-17) 23 > ], производят компоновку трубок в сечении теплообменника и определяют размеры трубной решетки и диаметр теплообменника. Размещение труб может быть ромбическое, по вершинам равносторонних треугольников, или по концентрическим окружностям (рис. 26). Шаг трубок S принимается равным (1,3¸1,5) d 1, но не менее

Рис. 26. Компоновка труб в теплообменнике

Для теплообменников с одним ходом расстояние D ' между крайними трубами определяется по рис. 27. Размещение труб в многоходовом теплообменнике должно учитывать установку перегородок, поэтому компоновка и определение расстояния D ' между крайними трубами для многоходовых теплообменников производится графическим путем.

Рис. 27. Число труб при различном относительном диаметре трубной решетки для одноходовых теплообменников

Внутренний диаметр теплообменника D определяется по выражению D = D'+ d 1 + 2h з, где h з– зазор между трубами и корпусом, 6 мм и более. Также для теплообменника рассчитываются диаметры входных и выходных патрубков для фреона и теплоносителя (по скорости теплоносителя в них).

|