Внутренний и внешний массообмен

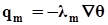

Как уже указывалось, в промышленности строительных материалов основным массообменным процессом является сушка. Исследуя процессы внутреннего влагопереноса, А.В.Лыков предложил уравнение массопроводности:

где lm – коэффициент влагопроводности; Ñq- градиент потенциала массопереноса. Коэффициент влагопроводности lm идентичен коэффициенту массопроводности K. В дальнейшем было показано, что влага в материале движется за счет градиентов влагосодержания Ñu, температуры Ñt и давленияÑP. Следовательно, плотность общего потока влаги qm есть сумма плотностей потоков влаги, движущейся в материале за счет этих градиентов, т.е.:

Первый член данного уравнения qmu представляет собой плотность потока влаги, движущейся в материале за счет градиента влагосодержания:

где Ñu = сmÑq - градиент влагосодержания; cm – удельная влагоемкость материала (аналог удельной теплоемкости); am – коэффициент потенциалопроводности.

Коэффициент потенциалопроводности характеризует скорость выравнивания влагосодержания в материале. Второй член qmt – плотность потока влаги, движущейся в материале за счет градиента температуры:

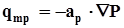

где d - коэффициент термовлагопроводности (термоградиентный коэффициент). Третий член qmp выражает плотность движущегося в материале потока влаги за счет градиента давления:

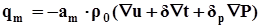

где ap = amdpr0 – коэффициент массопроницаемости; dp – бароградиентный коэффициент. При низких температурах, когда влага движется в материале в виде жидкости, коэффициент массопроницаемости характеризует влагопроницаемость материала под действием избыточного давления. При высоких температурах, когда влага в материале движется в виде пара (молярный перенос), ap характеризует паропроницаемость материала. Таким образом, плотность общего потока влаги в материале:

Уравнение внешнего влагопереноса (влагоотдача от поверхности материала в окружающую среду):

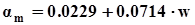

где am – коэффициент влагоотдачи; P”п – парциальное давление пара у поверхности материала; P’п – парциальное давление пара в окружающей среде. Значение коэффициента влагоотдачи может быть определено по следующему эмпирическому соотношению:

где w – скорость движения теплоносителя.

|

, (27)

, (27) (28)

(28) , (29)

, (29) (30)

(30) , (31)

, (31) , (32)

, (32) (33)

(33) , (34)

, (34) , (35)

, (35)