ЧАЙХАНА‑МАЙДАН

Не буду описывать всего пути, да он и не имеет прямого отношения к рассказу. Ехали мы почти шесть недель. Проехали Заволжье, синие дали оренбургских степей, Голодную степь за Аральским морем, простояли несколько суток в Ташкенте, но все это я помню очень смутно. Дело в том, что в результате «заготовок» дров, в которых участвовали мы все, хотя я что‑то не припоминаю участия Бориса в этих предприятиях, я очень скоро свалился с плевритом и почти весь остальной путь пролежал в жару. Как сквозь сон помню строгое и уже немного чужое лицо Александры Ивановны, ее крепкую руку, которой она поддерживала меня под спину, когда выслушивала; Катю, озабоченно глядящую па термометр; Пашу. Я не вышел в город в Ташкенте — я был еще слишком слаб, — и жажда воздуха, движения, новизны появилась только на дальнейшем перегоне до Ферганы. Меня везли туда, не спрашивая. Слишком бессилен и безразличен был и я, чтобы спросить. Эшелон с подарками остался в Ташкенте, наш же вагон прицепили к другому товарному поезду. Вот приезд в Фергану и все последующее я помню в мельчайших деталях. Поезд тащился еще медленнее, чем прежде, но как раз за это время я стал оживать и набираться сил. Целыми днями я сидел на подножке нашего вагона, вдыхая благодатный воздух степи. Летевшая от паровоза сажа слепила мне глаза и оседала на лице и на руках, но моим легким нужен был воздух, и я не уходил, пока не начинала кружиться голова. В Фергане мы оставили вагон на попечение проводника, и все порознь отправились в город. Какое чудо был этот город! Узбеки в пестрых халатах, в тюбетейках, многие в чалмах; ишаки и верблюды, важно шествовавшие с вьюками на своих горбах; арыки, текущие через город, шумящие тенистые ивы и тополя над ними; нескончаемые живописные базары с горами риса, лука, фруктов и миндаля. Мне еще по дороге приходило в голову, что следовало научиться говорить немного по‑узбекски, хотя бы обиходным словам, но больше знать я не хотел. На первый взгляд такая сознательная ограниченность может показаться странной, но так оно было. Я специализировался на Индии, а санскритская грамота — ревнивая богиня и не терпит соперниц. Вот почему, приехав в Туркестан и не зная ни ислама, ни арабской культуры, ни тюркских языков, я и не стремился их узнать.

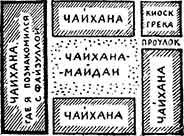

Я вышел из вагона с некоторым предубеждением против той страны, в которую приехал. Конечно, это был уголок Центральной Азии, мечта стольких известных всему свету путешественников и искателей приключений, но все же это был только Ближний Восток, и притом его окраина; моя же душа, мои помыслы, моя фантазия принадлежали далекой Индии. Мой край был дальше, загадочнее. Узбеки, киргизы, караван‑сараи, мечети были интересны; но подождите, я не дам себя отвлечь: я держу путь в еще более неизведанную и таинственную область — Лагор, Бенарес, Дели, старую Индию с ее дворцами, храмами, древними городами и великой тайной поэзии и искусства. Итак, в Фергане мы разбрелись кто куда — по делам или просто так, — и я попал на площадь, со всех сторон обставленную чайханами. Какая чудная вещь чайхана! Она открыта с трех сторон, только сзади стенка, скрывающая помещение хозяина. Три же открытые стороны держатся на столбах с навесом над ними. Столов или стульев нет, и вся чайхана представляет собой сплошной, покрытый коврами помост с проходом посередине. Залезьте на ковры, подожмите ноги, позвольте чайханщику принести вам чайник чая и пиалу (он сделает это, не спрашивая), и вы оторвались от Европы, вы — часть мудрого и вместе с тем бездумного Востока; глядите, как развертывается перед вами, подобно пестрому ковру, процессия жизни; хотите — перебирайте четки или бормочите молитвы, хотите — прихлебывайте терпкий зеленый чай и обменивайтесь немногословными репликами с друзьями, хотите — сидите и думайте, а не то просто сидите. Но тогда я, конечно, еще не вжился в Восток и не достиг необходимой степени мудрого спокойствия, и в ту пору доминирующим моментом во мне, несмотря на слабость и усталость, оставалась жажда новизны и чувство нетерпеливого любопытства. И, кроме того, меня грызло сознание необходимости подыскать какую‑нибудь работу, чтобы прожить до побега. Я не хотел более быть в тягость Паше и не хотел слишком долго его обманывать. К сожалению, так просто сидеть я не умею, и, как известно, если ждать необыкновенного, оно так и не случится. Очень скоро я обнаружил бесплодность пустого глазения по сторонам. Поэтому по прошествии некоторого времени я вынул из кармана свой незаконченный перевод индийских стихов, положил его около себя и стал ждать вдохновения.

Мое внимание привлек громкий разговор, происходивший за перегородкой и становившийся шумнее. Говорили по‑узбекски. Что говорили, я, конечно, не понимал. Потом люди вышли из‑за перегородки и, продолжая спор, постепенно продвигались вперед, пока не остановились недалеко от меня. Полный старик без тюбетейки и сапог, в домашнем одеянии, был, очевидно, хозяин чайханы. Во втором я без труда узнал чайханщика, принесшего мне чай. Третий, очень высокий, широкоплечий молодой узбек, видимо, приехал из кишлака. Открытое, простое лицо его было обветренно, одежда выглядела выцветшей и изношенной, дорожные сапоги запылены, в руках он держал самодельную камчу. Временами он порывался куда‑то идти, но те двое кричали на него, хватали за рукав и уговаривали. Внезапно взгляд хозяина упал на меня и на мои бумаги. Какая‑то мысль мелькнула у него в глазах. Он повернулся к молодому крестьянину и, понизив голос и сделав жест в моем направлении, сказал ему что‑то. Тот после минутного колебания кивнул головой и подошел ко мне. — Селям‑алейкум, — сказал он вежливо. Каким‑то чудесным способом я сообразил и ответил: — Алейкум‑селям. Этим я только ввел его в заблуждение, так как он стал быстро объяснять мне что‑то по‑узбекски. Мне еле‑еле удалось прервать его. Я стал непрерывно отрицательно качать головой и повторять: «Не понимаю, не понимаю». Затеплившаяся было у него в глазах надежда погасла. Но я продолжал смотреть на него без малейшего следа нетерпения или досады и с таким неподдельным интересом и симпатией, что он решился мобилизовать все свои познания русского языка. — Твой пиши бумага, — сказал он мне, указывая на лежавшие возле меня тетрадь и карандаш. — Мой — рахмат[3]. — Он низко поклонился, прижав руки к сердцу. Я поднял вопросительно брови. — Лейла украл! — сказал он. — Кто украл? — спросил я. — Лейла украл, сестра украл, — повторил он, и в его глазах появилось бешенство, кулаки сжались. Постепенно, с помощью других, удалось разобраться. Старик мираб в их кишлаке решил взять Лейлу, сестру стоявшего передо мной молодого человека, себе в жены и похитил ее. Ей было только тринадцать лет, и она давно уже была помолвлена с сыном соседа. Но семья Лейлы была должна мирабу много денег и он ссылался на то, что покойный отец Лейлы обещал отдать се ему в жены, если не заплатит долга. Я без всяких колебаний принялся за дело и записал все имена на бумагу. Говорившего со мной брата увезенной и неизвестно где спрятанной девочки звали Рустамом. Чайханщики были его земляками и всячески удерживали его от принятого им решения — задушить своими руками мираба и силой вырвать из плена сестру Лейлу. Я покачал головой и сказал, что это всегда успеется, и лучше испробовать другие пути. Я сложил бумагу и положил в карман. В двенадцать я должен был встретиться с Пашей. Оставалось еще полтора часа. — Твой где будешь? — спросил я на местном «моя‑твоя», которым начал стихийно овладевать. — Моя — здесь, — ответил Рустам твердо. — Мой жди. Совершенно незаметно сцена вокруг меня переменилась. Кто‑то отодвинул в сторону мою тоненькую книжку санскритских стихов, кто‑то наливал мне горячий чай, возле меня появилась тарелка со сластями и печеньем. Я вспотел от смущения и унижения. Это было постыдно похоже на плату. Что же я, наемный базарный писец, который за рубль готов служить правому и виноватому? Нет, я готов был вмешаться лишь потому, что возмутился несправедливостью, что хотел исправить зло, что мне понравился Рустам и я обещал помочь спасти его сестру от дикого насилия. Но отказаться от угощения на Востоке не так легко. Это могло быть воспринято как обида; да, чего доброго, они подумают, что я не желаю делить хлеб‑соль с туземцами. После некоторых колебаний я выпил пиалу зеленого чая и съел пару леденцов. Рустам и хозяева из деликатности, не желая показаться навязчивыми, ушли к себе за перегородку.

Я был вновь один. Я уже привык к чайхане и теперь более внимательно оглядел площадь вокруг. Такие же чайханы окружали ее со всех сторон. В них кое‑где на помостах восседали узбеки, молодые и старые, пили чай и беседовали. Я заметил, что чайхана напротив была короче нашей и между ней и примыкавшим сзади проулком было неширокое пространство, занятое будкой со стеклянной передней стенкой и целым никелированным набором кранов для воды и сиропа. Я решил, что, когда допью до конца зеленый чай (к которому я еще не привык), пойду и напьюсь холодной газированной воды. Так я и сделал. Оставив свои бумаги и санскритскую книжку на ковре, я пересек площадь и подошел к ларьку. За кранами и трубками почти петроградского типа, какими я помнил их с детства, еще до войны, и какие вновь появились во время нэпа, стоял темнокожий человек лет тридцати с густыми черными бровями и очень правильными чертами лица. Он мельком взглянул на меня и спросил с сильным восточным акцентом:

— Вода — сироп? Я кивнул, взял стакан и с наслаждением выпил. Сквозь донышко стакана я увидел, что продавец внимательно смотрит на меня. «Он не может быть узбеком, — подумал я, — в нем нет ничего тюркского или монгольского». — Вы что, не узбек? — спросил я. Зубы его блеснули в какой‑то почти неуловимой светской улыбке. — Грек, — ответил он, — Кристи Кангелари. Ходи пить вода мой киоск. Круты дальше! Он сказал, что он грек, но акцент у него обыкновенный кавказский. Странно. Впрочем, чего я ждал? Что он откроет рот, и польются гекзаметры, и я услышу умолкнувший звук благородной эллинской речи? Это был вульгарный торговец, и говорил он как большинство торговцев‑южан. — А твой, — спросил он, в свою очередь, — сейчас приехал? Я кивнул. Внезапно он повернулся, схватил мухобойку и безошибочным движением убил осу, севшую на кран с сиропом. У него был совершенно атлетический разворот плеч. — Что же, вы из Греции? — спросил я немного по‑школьнически. — Нет, — ответил он, — мы Кавказ. Анапа знаешь? Ах, вот почему у него кавказский акцент! Я отошел. Становилось жарко. Холодная вода принесла лишь минутное обманчивое облегчение, и я чувствовал себя теперь хуже, чем прежде. Я пошел обратно к чайхане. Издали мне показалось, что на моем месте кто‑то сидит. Нет, я ошибся: на соседнем. Но сидевший, видимо, наклонился над моей книжкой. Подойдя ближе, я увидел, что это был узбек. Мы, естественно, оглядели друг друга. Он смотрел на меня, вероятно, потому, что я был европеец, русский и в маленькой Фергане даже такой невидный юноша, как я (я был совсем как жердь после лихорадки и походил на длинную тень), мог привлечь внимание, я же — потому, что мне сразу бросилось в глаза его очень красивое, хотя и не слишком приятное лицо с тонко вырезанными чертами и особенно ясно прорисованными глазами. — Здравствуйте, — кивнул он приветливо. — Извините за бесцеремонность — я думал, что кто‑то забыл. Было приятно слышать безукоризненную русскую речь. Я невольно улыбнулся в ответ. Мы были примерно одних лет. — Как хорошо вы говорите по‑русски, — сказал я. — Вы, — я сконфузился, боясь сделать ошибку, — русский? — Нет, — рассмеялся он. У него оказались неровные зубы. — Я здешний сарт, или, как нас называют теперь, узбек. А вы ведь приезжий? — Да, — ответил я. — Откуда же? — заинтересовался он. — Из Петрограда. Глаза его округлились и с пристальным вниманием остановились на мне, но только на мгновение. Казалось, он с усилием смахнул их выражение. — Вы не студент ли? — Уже нет. — Не естественник? — Вопрос звучал неискренне. — Нет, я филолог. Он вопросительно взглянул. — Восточные языки, — пояснил я. — Ах, да, — кивнул он. — Это ведь ваши книжки. Еще раз извините за нескромность. На каком же это языке и где издано? — Тут помечено, что издано в Афганистане, — сказал я. Краска сбежала с его лица. Он посерел. «Какой впечатлительный человек», — подумал я и продолжал: — Но это просто случайность. В Афганистане немало индийцев, и они иногда метят изданные в Индии книги как афганские. — А... язык? — заикаясь, спросил мой собеседник. — Санскрит. Мягко и, как я почувствовал, несколько приторно он обратился ко мне снова: — Вы что же, бывали в Индии? Или в Афганистане? — Ни там, ни там. Постепенно краска вернулась на его лицо. — Но вы должны хорошо знать Индию, раз вам знаком язык. Я уже разгорелся к этому времени: — Индию хорошо никто не знает. Индия — целый океан. Послушайте, что по этому поводу сказал один знаменитый путешественник по Индии, проведший многие годы в странствованиях по ней. Он сделал тысячи наблюдений во время своих путешествий, написал и опубликовал пять огромных научных трудов. И вот, когда ему на докладе в одном из важнейших географических обществ мира задали тот же вопрос, что вы мне: хорошо ли он знает Индию, — он сказал: «Что из того, что я годы ездил взад и вперед по Индии... Индия слишком велика и бездонна, чтобы ее можно было легко узнать. Я могу судить об Индии не больше, чем червяк, прогрызший книгу от корки до корки, может судить о ее содержании». Это понравилось моему собеседнику, как понравилось мне, когда я это впервые услышал. Он счастливо засмеялся и проговорил: — Хорошо сказал. После маленькой паузы он поднял голову и вновь обратился ко мне: — Да, но вы не обыкновенный червяк. Вы червяк, умеющий читать. — Немного, да. Но я еще не добрался до книги. — Ваш чай остыл, — заметил он. — Я велю подать горячего. Вам нравится кок‑чай? Я смотрел на него молча. Он рассмеялся: — А, понимаю. Еще не привыкли, и он вам не по вкусу. Он сделал знак стоявшему в отдалении чайханщику, тот подошел. Мой новый знакомый распахнул свой пестрый ситцевый халат, под ним оказался другой, тонкий, шелковый, и вынул из‑за пояса блестящую серебряную коробочку ювелирной работы. Он раскрыл ее, высыпал на руку щепотку черного чая и передал чайханщику. За это время я успел разглядеть коробочку. Это была серебряная офицерская лядунка с накладным золотым двуглавым орлом. Таких трофеев я в Петрограде видел немало. Заметив мой пристальный взгляд, он бросил небрежно: — Славная безделушка. Купил здесь на базаре. Через несколько минут на ковре появился чайник с крепким ароматным чаем, какого мы уже давно не пили в России, и неизменное блюдце со сластями. Я принялся пить с наслаждением, поблагодарив его взглядом. — Давайте представимся друг другу, — сказал он, — а то неловко, не знаешь, как обращаться. Я — Файзулла. — Глеб, — отозвался я. Фамилия на Востоке была, по‑видимому, излишней. — Ну и что же, вы думаете когда‑нибудь попасть в Индию? — продолжал, как бы преследуя какую‑то мысль, Файзулла. — Не знаю, как удастся. Может быть, вы бывали там? — парировал я. Мне не очень нравилось, что он меня выспрашивает. — К счастью, нет. — Почему «к счастью»? — Так, знаете, — со вздохом, смысл которого был понятен только ему, произнес Файзулла, — в эти края не тянет. — Вы не любите путешествовать? — удивился я. — Что может быть лучше? Неужели вы никуда не ездили? — Да нет, я достаточно поездил и во многих местах побывал, но далеко отсюда. — Где же? — полюбопытствовал я. — Везде понемногу, — уклонился он. — И что же вам больше всего понравилось? — настаивал я. Он засмеялся и сказал: — Вероятно, сказочный остров Ципангу. Теперь округлились уже мои глаза. «Сказочный остров Ципангу» — это рассказы о Японии, одна из любимых книг моего детства. Я загорелся. Передо мной сидел человек интеллигентный, способный, моих лет, с которым я мог говорить и который бывал на Востоке. И не в Индии, а еще дальше. — Так вы были в Японии!.. — медленно и задумчиво повторил я и почувствовал, что вся затаенная тоска и желание дальних путешествий должны были прозвучать в моем голосе. Внезапно мой собеседник отстранился от меня. В глазах его читалась не то злоба, не то испуг. Он волновался: — Нет, нет, это я так сказал. Просто в детстве слышал. Я не знал, что вы знаете эту книжку. Я пошутил. Я, конечно, там не был. Взгляд его вновь упал на мою индийскую книжку, и он быстро переменил тему: — А что это у вас по‑индийски? — Поэзия, — вздохнул я. Весь мой энтузиазм по отношению к любимому предмету вылился наружу, и я со всем жаром молодости потянулся к сочувствию, я жаждал найти аудиторию, поделиться с кем‑то. Перед нами лежала залитая солнцем площадь, у нас не было никаких забот, я был возбужден непривычно крепким чаем. О чем было говорить со своим ровесником, как не о поэзии? — Знаете, что я перевожу? Знаете вы это место в «Сакунтале»? — Нет, не знаю, — ответил он. Я поглядел на него. Черты лица изящны, глаза ясны, но интеллектуального блеска, который я знал, который был в глазах моих товарищей по университету, готовых просиживать дни за книгами или проводить длинные белые ночи на набережных Невы за спорами, — этого в нем не было. — Хотите, я вам прочту свой перевод — я сделал в поезде, — предложил я и, не дожидаясь ответа, продекламировал. Потом я сделал небольшую паузу, сознавая, что постыдно напрашиваюсь на одобрение. Он был изысканно вежлив: — Чудесный перевод. В особенности конец.

Это было неверно. У него отсутствовал настоящий вкус. Конец был самым неудачным местом, и я решил его изменить. Но я уже не мог остановиться, мной овладел, демон какой‑то экзальтированной болтливости. — А знаете вы это место у Анандавардхана[4]? — болтал я. — Последнее купание небесной девы в драгоценном блистающем бассейне. Царь видит ее и говорит: «Мое сокровище, в хрустальном ты бассейне...» — Как это? — задумчиво переспросил Файзулла. Неопределенное выражение появилось в его глазах. Не насмешка ли? Нет, скорее какое‑то лукавство, озорство или затаенная мысль, обращенная к самому себе. — А хорошо ли? — вдруг тихо спросил он. — Может быть, лучше звучало бы: «Мое сокровище, ты в мраморном бассейне...» — Нет, — с горячностью возразил я, — вот я же помню оригинал, — и я привел эту строчку по‑санскритски. Но тут меня охватило академическое сомнение. А что, если он прав? Все‑таки это стихотворение IX века. Может быть, он видел другое издание или другой вариант? Или мы вообще говорили о разных вещах? — А как вы помните? — спросил я. — Где вы видели? Новое выражение мелькнуло в глазах Файзуллы. Опять что‑то похожее на испуг. — Нет, нет, — поспешно заверил он меня. Его голос дрогнул. Он облизнул губы. — Конечно, вы правы. Я нигде не видел. Как вы сказали? «В хрустальном бассейне»? Конечно, так лучше. Я просто так сказал... Какая‑то тень нависла над нами. Я поднял голову. — А, Глеб! — развязно сказал Ратаевский. — Я уже несколько минут слушаю ваши разглагольствования; хотя ничего не понимаю. Можно посидеть с вами? И откуда он взялся? — Я не знал, что и вы в Фергане, — буркнул я. — Что, надеялись избавиться от меня в Ташкенте? Нет, там еще долго не будут играть, ремонтируют театр, а мне поручили поехать посмотреть, что и как в Фергане, на случай гастролей. Я подвинулся и дал ему место. — Познакомьте меня с вашим другом, — попросил он. — Знакомьтесь, — сказал я. — Это Борис, это Файзулла. Оба, не говоря ни слова и, как мне показалось, принужденно, пожали друг другу руки. Оставаться с Борисом и вести беседу о санскритской поэзии мне уже не хотелось. Я взглянул на часы. Был почти полдень. Я поднялся: — Извините, я должен идти. Надеюсь, как‑нибудь продолжим наш разговор. Лицо и движения Файзуллы, когда он встал и протянул мне руку, были очаровательны. «Какой все‑таки природный аристократизм, какие манеры у этих людей Востока, — думал я про себя. — Или, может быть, это русский дворянский лоск и он получил его где‑нибудь в России, ведь он так блестяще говорит по‑русски, или это Дальний Восток. И бог знает, где он еще был». Во всяком случае новое знакомство произвело на меня впечатление, и я уходил почти счастливым. Теперь какой дорогой идти? Я пересек площадь, остановился и оглянулся кругом. Глаз мой поймал Файзуллу и Ратаевского. Они сидели на ковре в позе самой интимной беседы, если не перешептывания, головы их были сдвинуты вместе. Внезапно оба расхохотались. Борис крикнул что‑то невнятное, но ухо мое уловило местоимение «ты». «Как это быстро у них получилось!» — удивился я.

Я отправился на встречу с Пашей у ревкома, чтобы сообщить ему о Рустаме, а уж потом искать пристанища и работы. Ревком помещался в бывшем губернаторском дворце. Там же находились и другие важнейшие организации. То ли от движения, то ли от воздуха мне очень хотелось есть. Однако это пришлось отложить. Я дошел до ревкома. Паши на площади не было. В моей голове блеснула мысль поступить тут же на работу в какое‑либо учреждение без помощи Паши. У меня были две руки и две ноги, я знал языки, грамотно писал, кое‑как соображал — неужели я нигде не пригожусь? Набравшись отваги, я зашел в комнату на верхнем этаже, где было написано «Предгорсовета», дождался очереди, вошел и с отчаянным видом и не без дрожи в голосе предложил свои услуги хотя бы в качестве секретаря. Председатель — плотный, пожилой небритый человек, в очках, за которыми виднелись холодные, мало сочувственные глаза, удивленно воззрился на меня и спросил: — А вы кто будете? Я назвал имя и фамилию. — Здешний? Что‑то я вас не знаю. Я ответил, что утром приехал из Петрограда. — Ах, этим поездом! Очень приятно. Вы что же, по командировке? — Голос его звучал любезно. — Давайте ваш мандат. Он протянул руку. Тут я сам все испортил. Лгать для того, чтобы устраиваться, я не мог. — Я не по командировке, — неуверенно ответил я. — Как же вы, собственно? — теперь уже сухо и подозрительно спросил он. — Да вот приехал. — Ах, так приехали, и вы хотите быть секретарем горсовета. Так‑так, — цедил он почти издевательски. — Ну, а какие документы у вас есть? — Документы есть, в вещах. — Я не знаю, что я имел в виду. Вероятно, свидетельство об окончании университета. И я вспылил: — И напрасно вы, товарищ, разговариваете с людьми как с преступниками и ловите их, как воришек, за руки. Поверьте, не все жулики. Он перешел к обороне: — Я вас жуликом не называл, но довольно странно прийти с улицы или бог знает как приехать на поезде и потребовать, чтоб вас назначили на руководящую работу. — Я не требовал руководящей работы! — почти со слезами выкрикнул я. — А секретарь, по‑вашему, не руководящая работа? Разговор явно терял смысл. Мне стало все ясно. Какого маху я дал, какого дурака свалял, как я переоценил себя. Горсовет и не думал бросаться мне на шею. Где‑то заворочалась обида: «никому не нужен». Но не это обезоруживало меня. Я мог бы объяснить, что не хочу быть секретарем, если это руководящая работа, что я имел в виду совсем другое и готов выполнять любое дело, хотя бы переписывать бумаги, и, может быть, переломил бы его, если бы не сознание того, что, в конце концов, прав не я, а этот неприятный человек. Ведь я действительно пытаюсь примазаться, лишь с одной целью — потом уехать. Нужно было кончать. — Ладно, — сказал я, — когда‑нибудь вы обо мне узнаете, — и вышел не без страха, что буду задержан. Я чувствовал себя совсем больным и слабым. Ощущение голода прошло. Его убили моральный удар, унижение, разочарование. Во рту был вкус желчи. В коридоре я нос к носу столкнулся с Пашей, озабоченно мчавшимся куда‑то с ворохом бумаг. — Ну, где ты пропадал? — остановил он меня. Паша был мой лучший или даже единственный друг на белом свете, но мне было стыдно сказать ему, что меня только что позорно прогнали, когда я протянул руку за работой. — Да так, знаешь, был в городе. И потом, Паша, — я подтащил его к глубокой нише окна, — дело есть к тебе срочное. Надо спасти девушку. Паша, несмотря на то что спешил, остановился, весь внимание. Ах, как я любил его за это! Я рассказал ему про Рустама и его сестру и передал листочки со всеми записанными на нем данными. Он молча положил их в карман. Рот его сжался, брови нахмурились; я знал, что Паша будет бороться с несправедливостью до конца. — Ну, а теперь, — опомнился он, — иди со мной, тебя Листер и Толмачев хотят видеть. В конце коридора на крайней двери висела табличка: «Археологическая экспедиция профессора Толмачева». Паша и я вошли не постучавшись. — А, пропащий, — приветствовали меня, — вы как раз и нужны. Езжайте сейчас же к Александре Ивановне в больницу и везите вот все эти бумаги. Ревком передает имущество бывшего военного госпиталя нам, экспедиции, и больнице. Теперь и они и мы разбогатеем. Пусть посылает завхоза, забирает все, что ей нужно для больницы, а на остальное ставит печать, мы увезем после. Ну, ступайте, не теряйте времени, внизу линейка, садитесь и езжайте. — Подожди, Глеб, я подъеду с тобой до военкомата, там одно дело есть! — крикнул мне Паша вдогонку. Мы сошли вниз. — Что это за табличка? — спросил я. — «Археологическая экспедиция»? Так быстро? — Ну, а что же? — ответил Паша. — Ты бы знал, какие люди в бюро сидят. Настоящие большевики! Сколько искреннего восхищения, какая превосходная степень вкладывалась в это слово! — Ну, а Листер? — спросил я. Паша помедлил: — А он решил, что лучшим лечением для него будет работа, и теперь он назначен заместителем Толмачева. — Вот как! — удивился я. Впрочем, подумав, я прибавил: — Он может. — Может, — подтвердил Паша. Обо мне не было ни слова. Конечно, в археологическую экспедицию меня не возьмут, партия меня не пошлет. Кому я нужен? Кто мне доверит? Ну ничего, к вечеру вернусь в чайхану, переночую, а с утра начну искать что‑либо... — Ну, мне здесь. — Паша легко соскочил с линейки. Через четверть часа я уже подъезжал к больнице на окраине города. Александра Ивановна и Катя вышли мне навстречу. — А вот и Глеб, — приветствовали они меня, как своего. — Давайте бумаги, нам уже звонили. Александра Ивановна пристально посмотрела на меня: — Опять зеленый. Должно быть, ничего не ел? Катя, веди его в столовую, там еще не кончен обед. Я действительно был голоден, как волк, и Катя только улыбалась, глядя, как я уминаю кашу. Мы сидели в отдаленном углу теперь уже почти пустой столовой. Вдруг послышались шаги. Я поднял глаза и увидел переливы лилового шелка на полных плечах и пухлые женские руки в кольцах, обнимавшие Катю за плечи. — А, Катишь, вы здесь, да еще с кавалером, — заговорила женщина высоким жеманным голосом. — Познакомьте нас. Она выпрямилась и смотрела на меня. У нее было все преувеличенное: и яркие глаза, и пудреное лицо, и бюст, и несимметричный, с чересчур полными губами рот. Ей могло быть около тридцати лет.

Катя движением плеч освободилась из ее рук. — Это Глеб Аристов. А это Юлия Викторовна, наша сестра‑хозяйка. — Очень рада. Еще один столичный молодой человек. Ну как вы нашли город и как вы находите нас? — Она глядела на меня нескромными яркими глазами. Я ничего не мог ответить. — Но вы ешьте, я вам помешала. Катишь, что же вы кормите его кашей? Там есть кое‑что получше. — Это для тяжелобольных, Юля. — Ну и что? Для такого гостя нет законов. Но я уже встал: — Спасибо, Катя, я сыт. Пора возвращаться в город. Вошла Александра Ивановна и попросила меня передать Владимиру Николаевичу, что она поместилась во флигеле и что ему приготовят комнату. — А сейчас возьмите Катю с собой, — добавила она, — пусть проветрится, а вечером привезет Владимира Николаевича. — И я с вами в город, и я, — вызвалась Юля. По дороге Юля без умолку говорила о том, какая чудная женщина и самоотверженный врач Александра Ивановна (в надежде, что мы ей это передадим), как знаменит в Туркестане ее муж и как она помнит Катишь еще ребенком. Она сидела близко, и мне было жарко и неудобно. Я опускал глаза, чтобы не смотреть на нее. — Что вы все смотрите на мои чулки? — повела она ногой. — Это контрабанда из Афганистана; если бы вы знали, как трудно доставать. — Но я вовсе не смотрю на ваши чулки, — смутился я. — Да, да. — И она погрозила пальцем. «Боже, — с тоской думал я, — и откуда берутся такие! Она только грязнит Катю».

Когда мы доехали до той площади с чайханами, где я сидел утром, Юля, оглянувшись, внезапно заявила, что она сойдет здесь, и попросила нас захватить ее на обратном пути. «Что ей здесь делать? — подумал я про себя. — Одни узбеки, а с ними вряд ли у нее что‑нибудь общее». В ревкоме никого не оказалось. Нам сказали, что наши уехали с председателем ревкома осматривать место будущих раскопок. Делать было нечего. Оставив линейку, мы с Катей направились пешком к площади с чайханами, или «чайхана‑майдан», как я стал называть ее. Немного проплутав, мы попали в тот проулок, который примыкал к площади сзади киоска. Внезапно Катя почувствовала, что в туфлю ей попал кусочек щебня; она остановилась, чтобы вытряхнуть его, и оперлась о тонкую стенку киоска. Сквозь нее до нас явственно доносились голоса, и мы невольно стали свидетелями разговора. — Да нет, это просто дети, мелюзга, — говорила Юля. — А отца видела? — спрашивал мужской голос. По тембру это был как будто голос грека, но странно, на этот раз он говорил совершенно правильно и в нем не было и следа восточного акцента, а был другой, тоже не русский. — Пока еще нет. — А она? — Она ничего, старомодная и слишком занята больными, чтобы мешать мне. — Ты постарайся подружиться со всеми мужчинами, сделайся необходимой, пусть привыкнут видеть тебя все время. Найди кого‑нибудь, чтобы ухаживал за тобой. — Это и так все делают, — самодовольно прыснула Юля. — Ну, ну. Эти приезжие должны иметь высокие связи наверху. Смотри. И помни: главное — военные. Наступила пауза. Катя и я стояли молча, глядя друг на друга. Все это было так неожиданно, так отвратительно. Но что нам было делать теперь? Выйти из‑за киоска? Они поймут, что мы слышали их разговор. Я выглянул за угол. С другого конца площади шли Ратаевский и Файзулла, но они не видели меня. Файзулла что‑то быстро говорил, потом кивнул Борису, пошел к чайхане и лег на то же место, на котором я оставил его утром. Борис шел прямо на киоск. Я снова нырнул за прикрытие. Очевидно, и обитатели киоска пристально следили за ними, так как я услышал повелительный голос грека: — И эти, оба. Узнай и познакомься. — Хорошо, — прозвучал покорный ответ Юли. Сама судьба тут же сыграла ей на руку. Борис уже стоял у киоска и заказывал прохладительную воду. Акцент грека вновь переменился на кавказский. Он суетливо и навязчиво предлагал халву, баклаву, шепталу и другие сласти, перемежая все словами «круты дальше». Мы с Катюшей воспользовались этим моментом и вышли из‑за прикрытия. — А, Катя и Глеб! — крикнул нам Ратаевский. — Вот встреча. Идите сюда, тут чудные пирожные, совершенно довоенные. Катя и я отказались, но нас стали уговаривать. Постепенно завязался общий разговор. Юля не отрывала глаз от Ратаевского и буквально забросала его вопросами: — Неужели вы тоже из Петербурга? Я о вас столько, слышала, — жеманно лгала она. — Вы приехали тем же поездом? Боже, как я вам завидую! Петербург, Царское, Александрийский театр, балет — у меня голова кружится. А что носят теперь в Петербурге? Она, должно быть, непроходимо глупа. Что могли носить в Петербурге в те годы, когда страна только что выходила из мук гражданской войны? — Как жарко! — Она вынула из ридикюля небольшой складной белый веер. Этими изъеденными молью раритетами кишели тогда барахолки в Петрограде. — А что идет в театрах? — Да все то же, — поддержал разговор Борис. — Впрочем, у нас свое направление. — У вас. Боже, как интересно! Какое же? — Гофман, — сказал Борис. — Гофман! — воскликнула Юля, как будто она знала, о ком или о чем идет речь. — Да, да, знаете, его фантастические рассказы, там глубина, символика, особенно для нашего времени. И потом — биомеханика. Юлю такой разговор несколько утомлял. — Ну что ж, скоро мы домой? Давайте все вместе, — предложила она. Я ответил, что ждем линейки. Это как будто не совпало с планами Юли. Линейка могла разбить компанию. — Лучше пойдем все вперед до сада и там посидим, а линейка пусть догоняет. А Кристи, неизменный Кристи, — она послала ему обворожительную улыбку, — скажет кучеру, чтоб подал туда. Кристи только сверкнул зубами в знак согласия. — Круты дальше, — сказал он и помахал рукой. Мы двинулись в путь. Юля болтала с Ратаевским уже как со старым знакомым: — Если бы вы знали, как скучно здесь. Ведь никого нет! — Где же все? — спросил Ратаевский, — Я думал, по крайней мере, здесь все на месте. Юля пытливо взглянула на него. — Да что вы, всех разбросало, никого нет. Кроме нас двоих. — И она обожгла его взглядом. Этот стиль разговора был вполне в духе Бориса. — Как я рад этому! — воскликнул он. — И я! Буду на вас рассчитывать. Приходите к нам в больницу. Спросите сестру‑хозяйку, и вас проведут ко мне. Или знаете что, проводите меня сейчас к тете Адье... Катишь и Глебчик! Борис проводит меня. Я вернусь позже одна. В то же мгновение сзади послышалось шуршание колес по песку. Линейка нагнала нас. Паша вышел из нее, помог сесть Кате, усадил меня рядом с ней, сам сел напротив. На Бориса и Юлю он и не взглянул. Те двое отошли на несколько шагов в сторону, чтобы их не запылил экипаж. Юля послала Кате воздушный поцелуй, и последнее, что я видел, были их фигуры, сворачивавшие в боковую улицу. Сидя в линейке, Катя и я рассказали Паше про тот странный разговор, что мы слышали в киоске. Паша не переспрашивал, даже не кивнул головой, но уже одно его молчание свидетельствовало о том, какое значение он придавал нашему сообщению. Когда мы кончили, наступила маленькая пауза. И тут мне показалось, что я лишний. Я подумал, что Паша и Катя, наверное, хотят поговорить друг с другом без меня, я давно заметил, что они любят бывать вместе и что у них не много случаев для этого. Долг свой я исполнил: передал Паше и о разговоре у грека, и о Рустаме. Ну, а теперь чего я, собственно, увязался за ними? Я тронул возницу за плечо, сделал знак, чтобы он придержал лошадь, и через секунду был уже на подножке. Паша схватил меня за руку, я увидел встревоженное и умоляющее лицо Кати, но остановиться уже не мог. Я только сказал невнятно, что я что‑то забыл, вернусь, езжайте — и пошел по той же дороге назад. Мы отъехали дальше, чем я думал. Было очень жарко, и я почувствовал, что не иду, а плетусь. Как странно! Никогда бы не поверил, что можно сразу так обессилеть. Я шел по пыли и по жаре почти автоматически и опять в направлении площади. Я прибрел к ней с другой стороны и тут же увидел киоск. Он был закрыт. По инерции я доплелся до своего прежнего места в чайхане, с трудом взобрался туда. Дальше я ничего не помню.

Я очнулся ночью в незнакомом домике. Сильно хотелось пить. Я с трудом пошевелил губами, какая‑то старуха узбечка сразу же встала с места напротив и подала мне пиалу. Но пить я не мог

|