Пространственная структура популяций

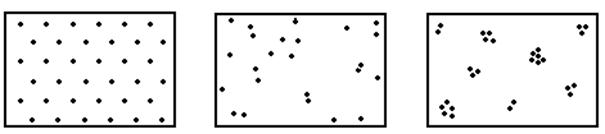

Под пространственной структурой популяций понимается распределение особей и их группировок на занимаемой территории. Экологическое значение пространственной структуры популяции состоит в том, что она позволяет наиболее полно использовать материальные ресурсы занимаемой популяцией территории и служит основой для поддержания контактов между особями в процессе питания, размножения, расселения, что является основой существования популяции как единой системы. Распределение особей в популяции по отношению друг к другу на занимаемой территории может быть равномерное, диффузное (случайное) и групповое (мозаичное) (рис. 8).

1 2 3 Рис. 8. Основные варианты распределения особей в популяции: 1 – равномерное распределение, 2 – диффузное, 3 – групповое

Равномерное распределение встречается в природе редко. Такой тип размещения особей наблюдается иногда в чистых зарослях некоторых растений, у хищных рыб, в популяциях сидячих полихет. Диффузное, или случайное, распределение – особи удалены друг от друга на разные расстояния. Наблюдается в однородной среде при низкой плотности популяции. Преобладает у мелких животных степей и пустынь. Групповое распределение встречается наиболее часто, что обусловлено, во-первых, неоднородностью занимаемой территории, а во-вторых, некоторыми биологическими особенностями видов, которые способствуют возникновению скоплений особей. В популяциях растений групповое распределение особей возникает в результате вегетативного размножения, а также при слабом распространении семян и прорастании их вблизи материнского растения, у животных – при групповом образе жизни семьями, стадами, колониями, при концентрациях для размножения, перезимовки и др. При этом у животных распределение особей внутри популяции регулируется системой инстинктов. По типу использования территории все подвижные животные подразделяются на оседлых и кочевых. Оседлый образ жизни имеет биологические преимущества: животные свободно ориентируются, создают запасы корма, строят гнёзда, норы. Недостатком такого образа жизни является возможность истощения ресурсов, если плотность популяции становится чрезвычайно высокой. У оседлых видов общая площадь, занимаемая популяцией, поделена на отдельные индивидуальные участки, благодаря чему достигается наиболее упорядоченное использование материальных ресурсов, снижается конкуренция между членами популяции, а также закрепление участков за отдельными особями или их группами, что является одним из механизмов поддержания внутрипопуляционного гомеостаза. Для закрепления участка применяются разные способы: звуковая сигнализация, пахучие метки (мочой, экскрементами и др.), свидетельствующие о занятости территории, охрана границ, особое ритуальное поведение, демонстрирующее угрозу, прямая агрессия и др. Территория активно защищается, с неё изгоняются другие особи своего вида.

Рис. 9. Основные типы домовых участков у животных (по Н.П. Наумову, 1972): А – одиночные разобщённые охраняемые; Б – одиночные перекрывающиеся; В – групповые разобщённые; Г – групповые, перекрывающие друг друга (у колоний птиц на островах)

Частичное перекрывание индивидуальных участков может служить способом поддержания контактов между членами популяции. У оседлых животных вырабатывается инстинкт привязанности к своему участку, чувство «дома», а в случае вынужденного переселения – стремление вернуться на свою территорию. У них могут формироваться четыре типа пространственной структуры: диффузный, мозаичный, пульсирующий и циклический. Пульсирующий тип характерен для популяций с резкими колебаниями численности. В годы её снижения популяция состоит из обособленных поселений, а в годы подъёма численности занимает всю пригодную территорию, меняя мозаичный тип структуры на диффузный. Например, многие виды панцирных клещей, населяющих лесную подстилку, в сухие периоды концентрируются возле комлей деревьев, где режим влажности стабильнее, а во влажные – занимают весь покров растительных остатков на поверхности почвы. Циклический тип пространственной структуры популяций характеризуется закономерным попеременным использованием территории в течение года. Например, лемминги на острове Врангеля зимуют на сухих прибрежных возвышенностях, а летом переселяются на равнинные участки тундры. При таком типе использования территории сохраняется баланс между потреблением корма и их ежегодным возобновлением. Преимущества кочевого образа жизни перед оседлым заключаются в том, что животные не зависят от запасов корма на конкретной территории. Однако постоянные передвижения одиночных особей увеличивают вероятность их гибели от хищников, поэтому кочуют животные группами – стадами, стаями. Индивидуальные участки в таких группах не обособляются, но в них развита ориентация на соседей. Животные в стаде располагаются друг от друга на определённом расстоянии, чтобы не мешать при движении. Перемещение кочующих групп у некоторых видов не ограничено определённой территорией, как, например, у многих рыб во время нагульных миграций. Стада других животных (слонов, копытных, обезьян) кочуют в пределах определённой территории, которая может быть очень большой (сотни километров). На ней у них есть определённые места отдыха, водопоев и пастьбы, которые они используют в определённые сроки. Пространственная структура популяций очень изменчива. Она подвержена сезонным и другим перестройкам в соответствии с местом и временем. Однако масштабы возможных изменений и общий тип использования территории определяются биологическими особенностями вида и в первую очередь характером внутривидовых связей.

|

Участки располагаются на таком расстоянии друг от друга, которое позволяет особям общаться и обмениваться информацией (рис. 9).

Участки располагаются на таком расстоянии друг от друга, которое позволяет особям общаться и обмениваться информацией (рис. 9).