Вербализация пространственных представлений

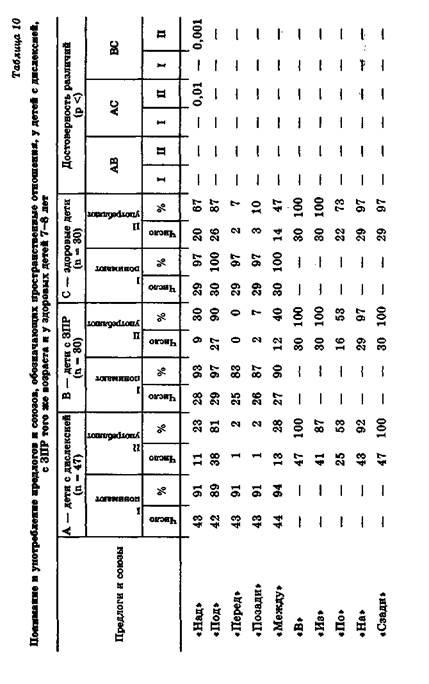

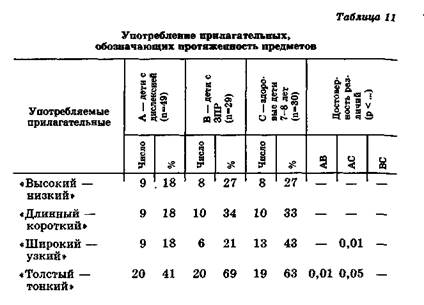

Как известно, степень вербализованности пространственных представлений у детей не только отражает уровень их речевого развития, но и характеризует способность выделять и осознавать пространственные признаки предметного мира как самостоятельные объекты познания [Люблинская А. А., 1965]. У детей с дислексией влияние обоих факторов приводит к существенному отставанию во владении пространственными вербально-понятийными обозначениями. Особенно явственно этот дефицит выступает в экспрессивной речи. Понимание соответствующей терминологии обычно сохранено. Дети не пользуются в речи предлогом «над» и прилагательными «широкий», «узкий», «толстый», «тонкий» (табл. 10, 11). Большинство таких детей заменяют эти прилагательные обозначениями «большой» или «маленький». Иногда они используют их неадекватно: вместо «толстый» — «широкий», «тонкий» — «узкий» и наоборот. Некоторыми прилагательными, обычно наиболее хорошо усвоенными в данном возрасте у здоровых детей, они владеют достоверно хуже, чем дети с ЗПР.

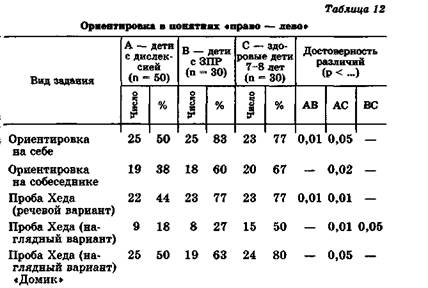

При сопоставлении приведенных фактов с данными исследования зрительно-пространственного образного мышления прослеживается отчетливый параллелизм между перцептивной недостаточностью при оценке горизонтальной протяженности предметов и слабой вербализованностыо соответствующих признаков у детей с дислексией. Наши наблюдения согласуются с данными М. Critchley (1968), который заметил, что при дислексии ориентировка в горизонтальных направлениях страдает больше, чем в вертикальных. Наиболее яркой отличительной особенностью данной категории детей является неспособность овладеть понятиями «право — лево». Значительное отставание от здоровых сверстников наблюдается у них во всех заданиях, требующих оперирования этими понятиями. Во многих из них дети с дислексией достоверно отстают и от детей с ЗПР (табл. 12). Дети с «дисфазической» и «дисгнозической» дислексией не отличаются в этом друг от друга. Есть основания утверждать, что нарушения вербализации пространственных представлений являются специфичными как для «дисфазической», так и для «дисгнозической» дислексии и играют важную роль в механизмах нарушения

чтения, уровень речевого развития у них не является определяющим фактором в овладении понятиями «право — ле-. во» и вербализации пространственных признаков. Существует точка зрения, что затруднения, аналогичные описанным выше, обусловлены недостаточной сформированностыо образа «схемы тела» [Bender L., 1968]. Нам представляется уместным по-иному взглянуть на суть феномена. Среди всех речевых обозначений направлений пространства понятия «правое» и «левое» являются наименее чувственно подкрепленными, весьма отвлеченными. В отличие от этого, например, понятия «впереди — позади» подкрепляются ощущением различий вентральной и дор-зальной частей тела, а «верх — низ» — отношением к вертикальной оси «голова — ноги». Подобная абстрактность значительно затрудняет усвоение данных словесных категорий в онтогенезе, требует высокой степени осознанности пространственных представлений. Дефицит этих способностей у детей с дислексией, обусловленный незрелостью перцептивных функций, и приводит к вышеописанным явлениям. Подобная гипотеза согласуется с данными D. Slobin (1973, 1976).

|