Произведение измерений и расчет местной вентиляции.

1.4.1. Описание лабораторной установки.

Для пояснения сущности работы лабораторной установки изображена принципиальная схема лабораторной установки на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки

На схеме насос [5] через аспирационную установку [4] и фильтр [3] откачивают запыленный воздух с помощью шланга [2] из резервуара [1]. Таким образом, фильтр [3] задерживает имеющуюся пыль в откачиваемом воздухе, а чистый воздух возвращается в резервуар [1]. Производительность установки можно менять с учетом варианта задания, для чего служат дроссели [7] и измерители расхода - ротаметры [6]. 1.4.2. Порядок проведения работы.

1. Взвешиваем фильтр на аналитических весах с точностью до 0,1 мг. 2. Взвешенный фильтр установить и закрепить в фильтродержателе. 3. Проверить состояние установки и герметичность соединения шлангов. 4. Включить аспиратор и секундомер. Расход воздуха установить в L=15 л/мин и поддерживать на этом уровне с помощью дросселей. 5. Продолжительность отбора пыли должна быть в переделах t=5 мин. 6. Выключить установку, извлечь фильтр и вторично взвесить. 7. Рассчитать величину концентрации пыли по формуле (1) и сравнить с величиной ПДК. 8. Предложить мероприятия по снижению пылевыделения. Рекомендовать устройство вентиляции. 9. Определить категория по тяжести труда по табл. 7.2. пособия «БЖД» Лабораторный практикум, Г.В. Бектобеков и др. Таблица 3.

Результат предварительных экспериментов по замеру количеству пыли

1.4.3. Порядок расчета местной вентиляции.

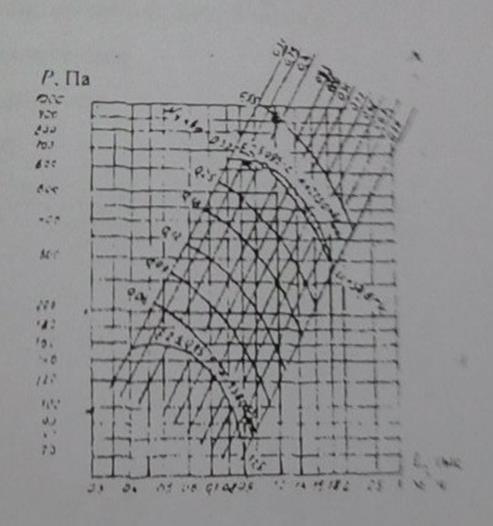

1.Вычертить схему вентиляции с учетом представленной на рис. 2 с расстановкой своих исходных данных 2. Определить количество воздух» для первого «наиболее удаленного» источника пыли, L

где, F

3.Определить количество воздуха для второго источника, L

где, F2 — сече

4. Определяем суммарное количество воздуха отбираемое от двух источников пыли, L

5.Производительность вентилятора, L

6.Для выбора вентилятора необходимо рассчитать потери давления в сети, которые должен преодолеть вентилятор. Потери давления, P, складываются из потерь на трение, на прямолинейных участках воздуховода и из местных потерь на поворотах, расширениях, сужениях, тройниках и т.д., которые учитываются с помощью коэффициентов местных сопротивлений.

где,

U - скорость воздуха в магистральном воздуховоде;

7. Определяем диаметр магистральной трубы d

8. Полученные данные заносим в таблицу и подбираем необходимый вентилятор. 9. Необходимо представить график аэродинамическими характеристиками выбранного вентилятора. 10. Полученные данные занести в табл. 4. Таблица 4 Результат расчетов и выбора вентилятора

|

, м3/сек:

, м3/сек: (2)

(2)

(3)

(3)

, м3/сек:

, м3/сек: (2)

(2) .

.

, м3/сек:

, м3/сек: (4)

(4)

, м3/час: определяется по формуле:

, м3/час: определяется по формуле: , (5)

, (5)

, (6)

, (6)

и

и  — протяженность участков воздуховода от первого и второго источников пыли;

— протяженность участков воздуховода от первого и второго источников пыли; - коэффициент трения (табл. 2);

- коэффициент трения (табл. 2); - плотность воздуха, принимаем равной 1,2 кг/м3;

- плотность воздуха, принимаем равной 1,2 кг/м3; - общий коэффициент местных сопротивлений (табл.2).

- общий коэффициент местных сопротивлений (табл.2).

.

.