Оформление текстовой части и иллюстрационного материала

Общий объем курсовой работы – 50-60 страниц. Список использованных источников и приложение в указанный объем не входят. Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 (и более поздних версий); шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; выравнивание по ширине листа, через 1,5 интервала на одной стороне листа стандартного размера 210×297 мм. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1 см, сверху и снизу по 2 см. Отступ для новой (красной) строки 1,25 см. Страницы обязательно должны быть пронумерованы. Титульный лист включается в общую нумерацию отсчета, но номер на нем не ставится. На последующих страницах номер проставляют в середине нижнего колонтитула. Нумерация страниц сквозная, включая приложение. Титульный лист является первым листом курсовой работы и оформляется по форме, прилагаемой в приложении 1. В информации «Выполнил(а)…» указывается номер группы, шифр и название направления подготовки, фамилия, имя, отчество студента (полностью), а в информации «Руководитель(и)…» – ученая степень, должность, фамилия, инициалы имени, отчества. Студенты заочной формы обучения после номера группы указывают номер зачетной книжки, необходимый для регистрации курсовой работы. На второй странице размещается реферат курсовой работы с указанием индекса УДК. Содержание (стр. 3) включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование), кроме реферата с УДК, с указанием страницы их положения. Работа должна быть написана грамотно, разборчиво, простым доходчивым языком. При этом не допускаются произвольные сокращения слов в тексте и таблицах, кроме общепринятых (кг, г, см, мг/кг, мг-экв/100 г и др.). Следует также обратить особое внимание на соответствие ГОСТ 27593-88 (Почвы. Термины и определения) понятий, определений и терминов, употребляемых в курсовой работе. В научной и научно-производственной литературе часто встречаются устаревшие термины. Например, терминам «объемный вес» (ОВ) и «объемная масса» (ОМ), согласно стандарту, соответствует термин «плотность почвы». Вместо термина «механический состав» необходимо употреблять термин «гранулометрический состав» и т.д. Математические знаки следует применять лишь в формулах, а в тексте писать словами. Знаки №, §, % и другие применять только в сопровождении цифр. Числа с размерностью писать только цифрами, например, «мощность профиля 1,5 м». Числа до десяти при отсутствии размерности пишутся словами, свыше – цифрами. Дроби всегда пишутся цифрами. Главы текста нумеруются арабскими цифрами. В пределах главы могут быть выделены подразделы, которые нумеруются также арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера главы и номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится (1.3 – третий подраздел первой главы). Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела (3.2.1 – первый пункт второго подраздела третьей главы). Цифровой материал приводится в виде таблиц. В тексте обычно таблица помещается сразу за первым упоминанием о ней. Пример: Установлено (Васильев А.А., 2011), что минимальное содержание ила в профиле дерново-подзолистой почвы г. Чусового характерно для горизонтов AY и EL (табл. 2). Таблица 2 – Гранулометрический состав дерново-подзолистой почвы города Чусового (А.А. Васильев, 2011)

Если таблица не входит на одну страницу, то часть таблицы переносится на следующую с пометкой «Продолжение таблицы …» в правом верхнем углу страницы. При переносе части таблицы повторяют ее «шапку». Если таблица размещается на трех и более страницах, то на последней странице места размещения таблицы над «шапкой» вверху справа пишут «Окончание таблицы …». Каждая таблица должна иметь заголовок, раскрывающий ее содержание, и номер. Заголовок таблицы начинают с прописной буквы и не подчеркивают. Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами. В вертикальных графах указываются наименования и единицы измерения показателей. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке не приводятся, то в ней ставят прочерк. Таблицы не должны быть загружены второстепенной информацией. Необходимые пояснения даются в примечании к таблице. Примечания к таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами. Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие, например: Примечания: 1… 2… Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Основные положения, вытекающие из таблицы, комментируются в тексте с приведением наиболее важных цифровых показателей и ссылкой на нее. Последовательность приведения показателей и общую компоновку таблиц целесообразно приводить в соответствии с требованиями и примерами оформления таблиц в научной или учебной литературе. В качестве примера приведем таблицу 3. Таблица 3 – Физико-химические свойства дерново-подзолистой почвы города Чусового (А.А. Васильев, 2011)

Примечания: 1. Свойства почвы в горизонтах AY и EL приводятся с указанием среднего значения Мср и ошибки средней ±m для количества образцов n=5. 2. «-» - не определяли.

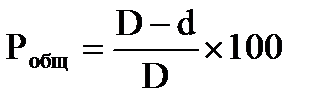

Формулы в курсовой работе размещают по центру страницы и если их более одной нумеруют в сквозном порядке арабскими цифрами в пределах курсовой работы. В тексте работы делают ссылку на приведенную формулу. Пример: общую пористость почвы рассчитывают по формуле 1. Пояснения значения символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле, со словами «где» без двоеточия, например:

где Робщ – пористость, общая, %; D – плотность твердой фазы почвы, г/см3; d – плотность почвы, г/см3. 100 – коэффициент пересчета в проценты. Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики, диаграммы, профили), которые расположены на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах курсовой работы. Рисунки должны иметь наименование, а в тексте приводятся ссылки на номер рисунка (рис. 1). Подписи к рисункам помещают под ними, при необходимости их снабжают условными обозначениями. Рисунки должны отражать какой-либо результат исследований, они дополняют текст и иллюстрируют его. Особенно целесообразно приводить их в тех случаях, когда требуется показать изменение свойств почв по профилю или во времени. Размер рисунка может быть в пределах стандартного листа или его половины.

Рисунок 1 – Средний состав органического вещества почвы по Д. Шредеру (Почвоведение, 1988)

Ссылки на источники производятся по установленной форме. В тексте работы обязательно указывается год издания цитируемого источника. Приводим пять примеров оформления ссылок: 1. В.В. Пономарева (1964) объясняет формирование дерново-подзолистых почв путем одновременного проявления подзолистого и дернового процессов. 2. Н.М. Сибирцев писал: «В распределении почв нет ничего случайного; каждая из них лежит на своем месте, там, где она должна лежать, и занимать именно ту площадь, которую должна занимать в силу естественных законов или условий своего происхождения» (1901. С. 289). 3. Физико-химические и агрохимические свойства аллювиальных почв Среднего Предуралья в пределах Пермского края изучали Ю.К. Попов (1967, 1968) и А.И. Паутов (1972, 1977б, 1988, 1991б, 1998). Исследователи отмечают значительное влияние пород пермской геологической системы на повышенную поглотительную способность аллювиальных почв. 4. В исследованиях А.А. Лютина (1956), Н.Я. Коротаева (1962), Ю.К. Попова (1967, 1968), Ф.И. Пермякова (1972), Б.Н. Нешатаева (1989), А.И. Паутова (1972, 1977а,б, 1988, 1991б, 1996, 1998), В.П. Ковриго (2004) и др., дана географо-генетическая характеристика аллювиальных почв Среднего Предуралья, рассмотрен их гранулометрический и валовой химический состав, физические и агрохимические свойства. Авторы работ отмечают, что развитие зонального подзолистого процесса на водораздельных территориях региона оказывает влияние на формирование в аллювиальных почвах кислой реакции среды, высокой гидролитической кислотности и низкой степени насыщенности основаниями. 5. Высокая насыщенность территории Урала промышленными предприятиями определяет и более высокую нарушенность почв ландшафтов (Ворончихина Е.А., 2010, Состояние и охрана …, 2013). Во втором примере приводится прямое цитирование текста из литературы, поэтому после года издания указывается страница, где этот текст содержится. Сама цитата размещается в кавычках.

|

(1),

(1), Органическое вещество, 100 %

Органическое вещество, 100 %