ЗАДАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

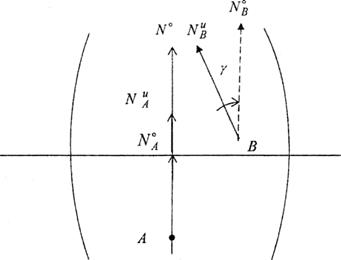

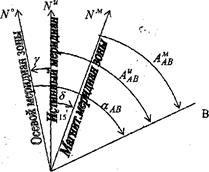

Ориентирование − это определение положения заданной линии относительно опорного направления. Ориентировать линию − это значит определить её положение относительно другого направления, принятого за исходное. В качестве исходных в инженерной геодезии используют следующие направления: 1. Северное направление NИ истинного, или географического, меридиана (географический меридиан − это след от пересечения земной поверхности плоскостью, проходящей через ось вращения Земли). 2. Северное направление NM магнитного меридиана (магнитный меридиан − это след от пересечения земной поверхности плоскостью, проходящей через магнитную ось Земли). 3. Северное направление NО − № осевого меридиана зоны или направление, параллельное ему (ось абсцисс). Магнитная ось земли отклонена от оси вращения Земли примерно на 12º. Под влиянием этих факторов между направлениями географического и магнитного меридианов в точке А на поверхности Земли образуется угол δ;. Этот угол называют склонением магнитной стрелки, отсчитывается он от истинного NИ меридиана к магнитному NM меридиану. Восточному склонению приписывают знак «+», а западному − знак «−». Магнитное склонение в различных точках Земли имеет вековые, годичные и суточные периодические изменения. Суточные изменения в средней полосе достигают 15'. В некоторых районах, где колебания достигают особо больших значений, вообще нельзя пользоваться для ориентирования магнитной стрелкой, их называют аномальными (район Курской магнитной аномалии). Сведения о магнитном склонении можно получить на местной метеостанции или выбрать из схемы, приведенной под южной рамкой топографической карты. Если точка А расположена на осевом меридиане, то северное направление истинного меридиана NM и северное направление осевого меридиана № совпадают. Если точка В находится не на осевом меридиане, то между истинным меридианом, проходящим через данную точку, и линией, параллельной осевому меридиану и проведенной через эту же точку, образуется угол γ, называемый сближением меридианов (рис. 51). Угол отсчитывается от истинного меридиана к осевому. Восточному сближению присваивается знак «+», западному − знак «−». Сближение меридианов можно выбрать по схеме под южной рамкой топографической карты или вычислить по формуле: γ = Δ λ;· sin φ;, где γ – сближение меридианов; Δ λ; − разность долгот географического меридиана точки и осевого меридиана зоны; φ; − широта точки.

Рис. 51. Изменение сближения меридианов в зоне

Например, если долгота осевого меридиана зоны, в которой расположена линия, составляет 39º, а географические координаты точки равны: долгота λ; = 40º16'30", широта φ; = 60º00',то согласно предыдущей формуле имеем: у = (40º16'30" − 39º) 0,86602 = +1º06'12", следовательно, у = 1º06'12" (в.д.).

Ориентирование линии местности относительно исходных направлений осуществляют с помощью ориентирных углов − азимутов, дирекционных углов, румбов. Азимутом линии АВ(ААВ) называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления истинного меридиана до заданного направления АВ. Азимуты могут принимать значения от 0 до 360º. Если азимут измерен от истинного меридиана, то его называют истинным азимутом АИ, а если азимут измерен от магнитного меридиана − магнитным азимут АМ. Азимуты в качестве ориентирных углов применимы на сфероидической или сферической поверхности Земли. При изображении земной поверхности на плоскости в какой - либо проекции, например Гаусса − Крюгера, пользуются плоскостным ориентирным углом, называемым дирекционным. Дирекционный угол а отсчитывается от северного направления осевого меридиана или линии, параллельной ему, по ходу часовой стрелки до заданного направления и изменяется от 0 до 360º. На топографических картах линии, параллельные осевому меридиану, нанесены в виде вертикальных линий километровой сетки. На карте можно измерить дирекционный угол а, а остальные ориентирные углы можно вычислить по следующим формулам: АИ = а − γ; АМ = АИ − δ; П = γ + δ; АМ = а − П. Значения γ и δ указаны под южной рамкой в левом углу карты, там же приведена и схема опорных направлений для данной местности (например, рис. 52).

А Рис. 52. Схема связи опорных направлений Склонение на 1998 г. восточное 6º15'. Среднее сближение меридианов западное 2º21'. При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 8º36'. Годовое изменение склонения восточное 0º02'. Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту − минус 8º°36'. Чтобы измерить дирекционный угол направления АВ, надо через начало направления (точка А) провести отвесную линию, параллельную километровой сетке, и от северного конца этой линии по ходу часовой сетки транспортиром замерить угол. Например: аАБ = 169º30'; АИАВ = 169º30' − 2º21' = 167º09'.

А вот АМАВ можно вычислить дважды − по формулам (АИ − δ) и (= а − П), предварительно вычислив поправку П по формуле (γ + δ): АМАВ = 167º09' − 6º15' = 160º54';. П = 6º°15' + 2º21' = 8º36';

АМАВ = 169º30' − 8º36' = 160о54'. Рис. 53. Связь между дирекционными углами и румбами Для удобства вычислений на практике иногда пользуются румбами. Румбом называется острый угол между ближайшим (северным или южным) направлением меридиана и данной линией. Обозначение румба начинается с указанием четверти, в которой находится румб: СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ; далее записывают числовое (табличное) значение угла. Если румб отсчитывают от истинного меридиана, то его называют истинным, если от магнитного − магнитным, если отсчитывают от осевого меридиана или линии, параллельной ему, то румб называют осевым (рис. 53).

|