Понимание текста

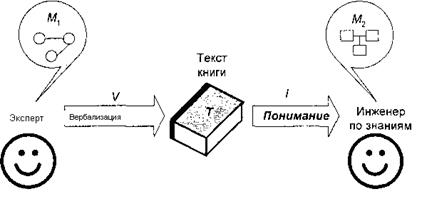

Задачу извлечения знаний из текстов можно сформулировать как задачу понимания и выделения смысла текста. Сам текст на естественном языке является лишь проводником смысла, а замысел и знания автора лежат во вторичной структуре (смысловой структуре или макроструктуре текста), настраиваемой над естественным текстом [Величковский, Капица, 1987], или, как сформулировано в [Фаин, 1987], "текст не содержит и не передает смысл, а является лишь инструментом для автора текста". При этом можно выделить две такие смысловые структуры: m1 — смысл, который пытался заложить автор, это его модель мира, и М2 — смысл, который постигает читатель, в данном случае инженер по знаниям (рис. 2.18) в процессе интерпретации I. При этом Т— это словесное одеяние М1, т. е. результат вербализации V

Рис. 2.18. Схема извлечения знаний из специальных текстов Сложность процесса заключается в принципиальной невозможности совпадения знаний, образующих М1 и М2, из-за того, что М1 образуется за счет всей совокупности представлений, потребностей, интересов и опыта автора, лишь малая часть которых находит отражение в тексте Т. Соответственно и М2 образуется в процессе интерпретации текста Т засчет привлечения всей совокупности профессионального и человеческого багажа читателя. Таким образом, два инженера по знаниям извлекут из одного Т две различные модели: Мi1 и Мi2. Встает задача: выяснить, за счет чего можно достичь максимальной адекватности М1 и М2, помня при этом, что понимание всегда относительно, поскольку это синтез двух смыслов "свое — чужое" [Бахтин, 1975]. Рассмотрим подробнее, какие источники питают модель М1 и создают текст Т. В [Сергеев, 1987] указаны два компонента любого профессионального текста: Ø первичный фактический материал; Ø система понятий, сложившаяся в данной предметной области в момент создания текста. В дополнение к этому, на наш взгляд, помимо объективных данных экспериментов и наблюдений, в тексте обязательно присутствуют субъективные взгляды автора, результат его личного опыта, а также некоторые "общие места" или "вода". Кроме этого, любой текст содержит заимствования из других источников (методики, указания, документы, статьи, монографии) и т. д. При извлечении знаний аналитику, интерпретирующему текст, приходится решать задачу декомпозиции этого текста на перечисленные выше компоненты для выделения истинно значимых для реализации базы знаний фрагментов. Сложность интерпретации профессиональных текстов заключается еще и в том, что любой текст приобретает смысл только в контексте, где под контекстом понимается окружение, в которое "погружен" текст. Различают микро- и макроконтекст. Микроконтекст — это ближайшее окружение текста. Так, предложение получает смысл в контексте абзаца, абзац в контексте главы и т. д. Макроконтекст — это вся система знаний, связанная с предметной областью (т. е. знания об особенностях и свойствах, явно не указанных в тексте). Другими словами, любое знание обретает смысл в контексте некоторого метазнания. Теперь несколько подробнее о центральном звене процедуры извлечения знания — о понимании текста. Классическим в текстологии является определение немецкого философа и языковеда Гумбольдта [Гумбольдт, 1984]: "...Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и зачатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивает в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы". Говоря на языке современного языкознания, понимание — это формирование "второго текста", т. е. семантической структуры (понятийной структуры) [Сиротко-Сибирский, 1968]. В нашей терминологии — это попытка воссоздания семантической структуры М1 в процессе формирования модели М2, т. е. это первый шаг структурирования знаний. Как происходит процесс понимания? Одна из возможных схем изложена в [Соколов, 1947; Соколов, 1968]. Мы внесли несколько изменений в эту схему в связи с тем, что в ней трактуется понимание текста на иностранном языке, а нас интересует понимание текста в новой для познающего субъекта предметной области. Кроме этого, дополним ее некоторыми положениями герменевтики. В целом полученная схема согласуется со стратегией изучения всего нового. Основными моментами понимания текста являются следующие шаги: 1. Выдвижение предварительной гипотезы о смысле всего текста (предугадывание). 2. Определение значений непонятных слов (т. е. специальной терминологии). 3. Возникновение общей гипотезы о содержании текста (о знаниях). 4. Уточнение значения терминов и интерпретация отдельных фрагментов текста под влиянием общей гипотезы (от целого к частям). 5. Формирование некоторой смысловой структуры текста за счет установления внутренних связей между отдельными важными (ключевыми) словами и фрагментами, а также за счет образования абстрактных понятий, обобщающих конкретные фрагменты знаний. 6. Корректировка общей гипотезы относительно содержащихся в тексте фрагментов знаний (от частей к целому). 7. Принятие основной гипотезы, т. е. формирование M2. Следует отметить наличие как дедуктивной (от целого к частям), так и индуктивной (от частей к целому) составляющей процесса понимания. Такой двуединый подход позволяет охватывать текст как смысловое единство особого рода с его основными признаками, такими как связность, цельность, законченность и др. [Сиротко-Сибирский, 1968].

|