КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА №9

Цель: найти точку пересечения прямой линии с пирамидой с помощью проецирующей вспомогательной плоскости.

Контрольные вопросы:

1. Какой должна быть вспомогательная секущая плоскость, используемая при решении поставленной задачи, что бы облегчить решение задачи? 2. Сформулируйте общий принцип решения задачи пересечения поверхностей с прямой линией. Задание 1:найти точки пересечения прямой а с прямой семигранной пирамидой; объекты заданы проекциями на горизонтальную и фронтальную плоскость (варианты заданий приведены в приложении Д).

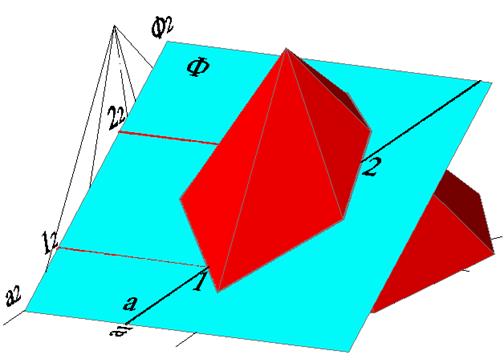

Решим задачу с помощью вспомогательной секущей плоскости Ф, которую проведем через прямую а. Решение задачи упрощается, если плоскость будет проецирующей. Применим фронтально-проецирующую плоскость, совместим ее фронтальный след с фронтальной проекцией прямой a (рис. 8.1). Найдем горизонтальную проекцию сечения пирамиды этой плоскостью, сделаем это так же, как в лабораторной работе № 5 (рис. 8.2).

Найдем горизонтальные, а затем, по соответствию, фронтальные проекции точек пересечения прямой с сечением, это и будут точки пересечения прямой и пирамиды (рис. 8.3). Трехмерная модель отыскания точек пересечения приведена на рисунке 8.4.

Рисунок 8.3 – Проекции точек пересечения прямой и пирамиды

Рисунок 8.4 – Трехмерная модель отыскания точек пересечения Задание 2:найти точки пересечения прямой линии с прямым круговым конусом; объекты заданы проекциями на горизонтальную и фронтальную плоскость (варианты заданий приведены в приложении Д).

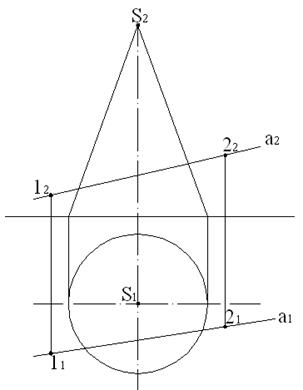

Исходные данные приведены на рисунке 8.5. Для решения задачи применим вспомогательную секущую плоскость, которую проведем через вершину конуса и две точки на прямой. Такая плоскость пересекает конус по образующим, заданная прямая лежит в плоскости. Зададим две точки на прямой a (рис. 8.6).

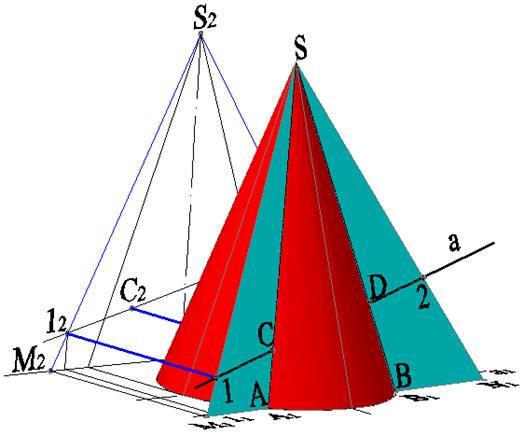

Построим секущую плоскость: - при помощи команды LINE, проведем две прямые через вершину конуса и точки 12 и 22; эти две прямые определяют фронтальную проекцию секущей плоскости, таким же образом построим горизонтальные проекции этих прямых (рис. 8.7); - с помощью команды EXTEND найдем фронтальные проекции точек пересечения прямых S1 и S2 с плоскостью основания конуса – М2 и N2 (рис. 8.8); - найдем горизонтальные проекции этих точек, это удобно с помощью команды FILLET, которая может быть применена для продления отрезков до точки пересечения (рис. 8.9). Прямая M1N1 – след секущей плоскости на плоскости основания конуса, построив ее можно найти точки пересечения следа плоскости с основанием конуса – А1 и В1 (рис. 8.10).

Теперь можно построить горизонтальные проекции образующих, являющихся сечением конуса плоскостью 1S2 – A1S1 и B1S1 (рис 8.11). Эти образующие и исходная прямая лежат в секущей плоскости, поэтому, точки их пересечения (если они существуют) являются точками пересечения прямой и конуса. Найдем горизонтальные проекции этих точек - М2 и N2, и, по соответствию их фронтальные проекции - М2 и N2 (рис. 8.12). Трехмерная модель отыскания точек пересечения приведена на рисунке 8.13.

Рисунок 8.13 – Трехмерная модель отыскания точек пересечения Приложение А Варианты заданий к лабораторной работе № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Варианты заданий к лабораторным работам № 2-4

ПРИЛОЖЕНИЕ В Варианты заданий к лабораторным работам № 5-7

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Варианты заданий к лабораторной работе № 8

КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА №9

Методические указания к курсовой работе

по дисциплине: «Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками» Специальность 190701 – Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

Москва

1. ПРИНЦИП ВЫБОРА ЗАДАНИЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Мощность пассажиропотока в час пик Таблица 1

В таблице даны значения коэффициентов неравномерности пассажиропотоков по каждому часу суток, определяемые по формуле

Продолжительность обеденного перерыва водителя от 0,5 до I часа. Время предоставления обеденных перерывов водителя не ранее двух и не позднее пяти часов после начала работы.

Курсовой проект выполняется строго по одному из вариантов. Номер варианта задания выдает преподаватель. (!)

Вариант представляет собой трехзначное число. (Например 234, 123, 020 или 001) Распределение пассажиропотоков по часам суток Таблица 2

По первой цифре определяется пассажиропоток - таблица I исходных данных. По второй цифре определяются коэффициенты неравномерности пассажиропотоков по часам суток в прямом и обратном направлениях - таблица 2 исходных данных. По третьей цифре определяются показатели маршрута – таблица 3 исходных данных.

Показатели маршрута. Таблица 3

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Курсовая работа должна состоять израсчетно-пояснительной записки и графической части, которая служит иллюстрацией к пояснительной записке. Для выполнения курсовой работы необходимо: изучить методические указания и разделы курса, соответствующие содержанию курсовой работы; выписать из таблицы задания исходные данные варианта с указанием номера; выполнить курсовую работу в соответствии с методическими указаниями; описать выполнение проведенных расчетов и последовательность построения графиков. Расчетно-пояснительная записка должка содержать исходные данные с указанием номера варианта и необходимые расчеты, приводимые в последовательности их выполнения с краткими пояснениями Формулы следует записывать сначала в общем виде с расшифровкой значений букв и указанием единиц измерения. Текст записки должен быть написан чернилами (пастой синего или черного цветов на листах размером 297x210 им, а листы пронумерованы). Чертежи выполняются карандашом на миллиметровой бумаге. Допускается компьютерное выполнение записки и чертежей. Расчетно-пояснительная записка должна иметь титульный лист, форма которого приведена в приложении. Текст расчетно-пояснительной записки и чертежи графической части брошюруются и представляются преподавателю для проверки в установленные сроки.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Пассажирские потоки в сетях городского маршрутизированного транспорта меняются по часам суток, дням недели, сезонам года, маршрутам и направлениям движения на маршрутах. Для обеспечения оптимального наполнения подвижного состава, соответствующего колебаниямпассажирских потоков, должно меняться количество, вместимость и распределение подвижного состава по транспортной сети. Идеальным было бы непрерывное корректирование распределения подвижного состава на маршрутах во времени в соответствии с непрерывно меняющимся спросом на пассажирские перевозки, чтобы на любом перегоне любого маршрута постоянно выдерживать равенство между запросом на перевозки и их обеспечением. Но в настоящее время для всех систем маршрутизированного транспорта применяют опережающее дискратное планирование по результатам выявления спроса на перевозки и обследования маршрутов движения. Потребность в автобусах устанавливают по всем часам периода движения. Он обычно начинается с 5-6 ч утра и продолжается до 0-1 ч ночи, т.е. составляет порядка 18-20 ч в сутки. В период движения наблюдается резкая неравномерность перевозок по часам суток, позволяющая выделить часы "пик" и часы спада пассажиропотоков. Определению необходимого и достаточного числа автобусов, типу их, установлению режима работы автобусов и водителей, а также составлению расписаний движения и анализу показателей работы, посвящено содержание курсового проекта. Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса "Пассажирские автомобильные перевозки" по организации работы автобусов на городских маршрутах, а также приобретение навыков в решении практических задач и самостоятельного решения вопросов организации перевозок на маршрутах.

ТЕКСТ (СОДЕРЖАНИЕ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Студенту необходимо: Построить эпюру пассажиропотоков по часам суток, определить коэффициенты неравномерности пассажиропотоков по часам суток и направлению. Графоаналитическим методом определить тип и число автобусов по часам периода движения. Рассчитать время оборота, время рейса, эксплуатационную скорость автобуса на маршруте. Определить потребное количество водителей для обслуживания маршрута и формы работы автобусных бригад. Составить сводное маршрутное расписание движения автобусов. Составить ведомость технико-эксплуатационных показателей и обосновать меры по дальнейшему совершенствованию организации перевозок пассажиров на маршруте. 3.1. Графоаналитический метод по выбору типа и определения числа автобусов по часам суток Для перевозки пассажиров могут быть использованы автобусы различных моделей и вместимости. Однако эффективность использования их далеко неодинакова, если номинальная вместимость не будет соответствовать фактической пассажиронапряженности на маршруте. Использование автобусов малой вместимости при большой мощности пассажиропотоков увеличивает потребное количество транспортах средств, повышает загрузку улиц и потребность в водителях. Применение жеавтобусов большой вместимости на направлениях с пассажиропотоками малой мощности приводит к значительным интервалам движения автобусов и к излишним затратам времени пассажиров на ожидание. Графоаналитический метод заключается в следующем. В зависимости от мощности пассажиропотока в час пик выбирается ориентировочное значение вместимости автобуса по табл. 4. Затем по табл. 5 выбираются два типа автобусов, условно названных автобусами большей (q1) и меньшей (q2) вместимости, по которым ведется сравнение. Номинальную вместимость можно установить и через заданный интервал движения в часы «пик» (I min = 3-4 мин) и максимальную величину пассажиропотока:

Таблица 4

Таблица 5

Имея зависимости

где t0 – время оборота автобуса на маршруте, мин.; Ам- количество автобусов на маршруте; Jа – интервал движения, мин.;

Vэ – эксплуатационная скорость движения, км/ч, строят номограмму (рис.1), по которой можно определить для любого часового пассажиропотока количество автобусов на маршруте и интервал движения. Связь между пассажиропотоком и количеством автобусов на маршруте рассчитывается по формуле

где Qmax – максимальная мощность пассажиропотока, пасс./ч; qн – номинальная вместимость автобуса, пасс. Поскольку эксплуатационная скорость не задается время оборота необходимо вычислять по формуле.

где Lм – длина маршрута; VТ – техническая скорость; n – число промежуточных остановок; tос – время простоя на промежуточной остановке; t к – время простоя на конечных остановках. Построение номограммы. В верхней таблице номограммы (рис. 1) принимается АI = 1 где i – количество автобусов на маршруте. Расчет ведется до Здесь q2 – номинальная вместимость автобуса, условно названного малой вместимостью. Для пользования номограммой необходимо построить две опорные точки q1 и q2, как точки пересечения трех лучей. Первый луч проводится от начала координат графика распределения пассажиропотока по часам суток (ось абсцисс соответствует величине пассажиропотока, а ось ординат часам суток) до клетки А1 в конце верхней таблицы. Два других луча проводятся из точки на оси абсцисс, соответствующей максимальному пассажиропотоку до клеток Ам1 и Ам2 верхней таблицы (рис. 1). При этом Работа с номограммой осуществляется следующим образом. Величина пассажиропотока в любой час суток сносится на ось и из этой точки проводятся два луча через опорные точки q1 и q2 до верхней таблицы. Концы лучей при этом упираются в клетки, которые показывают количество автобусов на маршруте (большей и меньшей вместимости) и интервал их движения при данном пассажиропотоке. Второй этап сравнения показан на рис.2. По оси ординат приводятся значения необходимого количества автобусов Ан при 1. Корректировка «пиковых» зон проводится в соответствии с возможностью АТП по выпуску автобусов, т.е. с учетом коэффициента дефицита автобусов:

где

Максимальный выпуск автобусов должен проводиться в течение всей "пиковой" зоны, которая выбираемся студентом самостоятельно, и имеет продолжительность 2-4 часа. 2. Корректировка «допиковой», «межпиковой» и «послепиковой» зон проводится в соответствии с выбором оптимальных величин интервалов движения по времени суток. Минимальное количество автобусов, которое необходимо иметь на маршруте (Аmin) рассчитывается исходя из максимально допустимого интервала движения автобусов в часы спада пассажиропотоков по формуле

Коэффициент наполнения по часам суток в «межпиковой» зоне устанавливается с учетом уровня качества обслуживания пассажиров

Ч асовое количество автобусов на маршруте по характерным периодам суток должно быть по возможности одинаковым. 3.2. Расчет потребного числа автобусов и интервалов движения по часам периода движения Потребное число автобусов по каждому часу определяется согласно выражению

где

Кт - коэффициент внутричасовой неравномерности движения КТ = 1,1;

qн - номинальная вместимость выбранного типа автобуса; Т - период времени представления информации Т= 1; g - расчетное значение коэффициента наполнения (принимаемое студентом) t0 - время оборота автобуса на маршруте

где Vт - техническая скорость; n -число промежуточных остановок на маршруте; tос - время простоя на промежуточной остановке; tк - время простоя на конечных остановках. Интервал движения, как и число автобусов на линии, изменяется по часам периода движения в зависимости от величины пассажиропотоков и определяется зависимостью

где Jрасч. - интервал движения автобусов для определенного часа периода движения. Полученные значения для Ар асч и J расч заносят в таблицу, форма которой приведена в приложении.

3.3. Определение фактического числа автобусов и распределение их по сменности

В периоде движения наблюдается резкая неравномерность перевозок по часам суток, позволяющая выделить часы "пик" и часы спада пассажиропотоков. Определение фактического числа автобусов и распределение их по сменности производят графоаналитическим методом. В зависимости от продолжительности работы на линии и времени выхода автобусы подразделяются по сменности на: - трехсменные, работающие от начала до конца движения без заходов в автотранспортное предприятие (АТП). Водители второй и третьей смен принимают автобус на линии; - двухсменные утреннего выхода и двухсменные вечернего выхода, работающие без захода в АТП две смены; - двухсменные с выемкой, работающие на линии в утренние и вечерние часы пик. В часы дневного спада пассажиропотока они снимаются с линии и находятся в отстое; - односменные утреннего и односменные вечернего выпуска, работающие на линии только одну смену в утренние или вечерние часы движения. Зная расчетные величины Арасч. автобусов по всем часам периода движения строят расчетную диаграмму потребностей автобусов по всем часам периода движения (см.рис.3). Площадь диаграммы представляет собой транспортную работу в автомобиле-часах на линии, требующихся для освоения данных перевозок. При равномерном распределении пассажиров по часам периода движения достаточно на линии иметь Аэ = 260/20 = 13 автобусов. В действительности же из-за неравномерности пассажиропотоков потребность в утренний час «пик» составляет 20 автобусов и является максимальной. При организации движения автобусов на городских маршрутах необходимо иметь резерв в количестве не менее 5% от общей потребности и не всегда предприятия и объединения могут направлять на маршрут то количество автобусов, которое соответствует максимальной расчетной потребности в час «пик». В связи с этим в часы максимального спроса может появиться дефицит автобусов, а фактическое их число

где Кдеф - коэффициент дефицита.

В соответствии с этим числом автобусов проводится линия "максимум", автомобиле-часы лежащие выше этой линии, характеризуют дефицит подвижного состава. В часы спада пассажиропотока (дежурного движения) потребность в автобусах на маршруте определяется не размерами пассажиропотока, а максимально допустимым интервалом движения Jmax:

Jmax находится в пределах 15-20 мин. Количество автобусов, которое нужно иметь на маршруте для обеспечения максимальных интервалов движения в заданных пр

|

мин;

мин; мин.,

мин., - длина маршрута, км;

- длина маршрута, км;

,

, ; А 2 = 2,

; А 2 = 2,  :….. Аi = i,

:….. Аi = i,  ,

,

.

. выбираемой студентом в зависимости от величины пассажиропотока в пределах от 1 до 0,4. Эти значения должны быть скорректированы с учетом качественного обслуживания пассажиров.

выбираемой студентом в зависимости от величины пассажиропотока в пределах от 1 до 0,4. Эти значения должны быть скорректированы с учетом качественного обслуживания пассажиров.

- действительное (откорректированное) значение числа автобусов на маршруте;

- действительное (откорректированное) значение числа автобусов на маршруте; - необходимое (расчетное) значение количества автобусов на маршруте;

- необходимое (расчетное) значение количества автобусов на маршруте; - коэффициент дефицита автобусов.

- коэффициент дефицита автобусов.

,

, - необходимое число автобусов по конкретному часу;

- необходимое число автобусов по конкретному часу; - значение пассажиропотока по рассчитываемому часу периода движения;

- значение пассажиропотока по рассчитываемому часу периода движения; - коэффициент неравномерности по направлению движения hн =1,5;

- коэффициент неравномерности по направлению движения hн =1,5; ,

, - длина маршрута;

- длина маршрута; ,

, определяется из условия

определяется из условия ,

, - максималъное расчетное число автобусов;

- максималъное расчетное число автобусов;