Оценка эффективности функционирования СУ

В качестве основных параметров системы управления выступают уровни принятия решений, виды деятельности по основным функциям управления, связи между подразделениями. Данные параметры системы управления можно определить при помощи следующих показателей: — уровня централизации того пли иного вида деятельности (Ц). Его принято измерять отношением трудозатрат по определенному виду управленческой деятельности, осуществляемых централизованно (Тц), к общему объему трудозатрат по этой деятельности (Т0):

— уровня специализации того или иного структурного подразделения (С). Этот показатель измеряется соотношением трудоемкости работ, специфичных для определенного структурного подразделения (Тс), и общей трудоемкости работ в данном структурном подразделении (Т0):

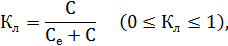

— уровня взаимосвязи между подразделениями, характеризующегося качеством и количеством информационных потоков; — уровня управляемости, соизмеряемого с нормами управляемости, соответствующими данным условиям. Для сохранения устойчивости функционирования систем управления необходимо внутренние объективные изменения системы своевременно приводить в соответствие с внешним их проявлением, закрепленным формально в документах, что, в свою очередь, требует разработки показателей, позволяющих измерять указанные выше параметры в соответствии с объективными изменениями, происходящими в системе. При этом следует иметь в виду, что процесс изменения в системе начинается с количественного и качественного изменения функции, реализуемых структурными подразделениями системы, а это влияет на связи между структурными подразделениями, которые тоже начинают изменяться как по плотности, так и по направлению воздействия. Таким образом, задача заключается в том, чтобы оценить параметры системы управления при объективных изменениях, которые происходят в функциональной деятельности работников и в их взаимосвязях. Для этого используется система логически связанных между собой показателей организованности взаимосвязей. 1. Показатель логической обособленности Кл:

где С — количество внутренних связей; Се — количество внешних связей. Этот показатель позволяет определить, соответствует ли фактическая степень централизации системы, блоков (отделов) той степени, какая необходима для эффективного и устойчивого функционирования производственной системы. 2. Показатель функциональной обособленности Кф:

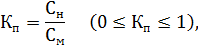

где Т — затраты труда (чел./ч) на отработку внутренних связей по каждой функции; Те — затраты труда (чел,/ч) на отработку внешних связей по каждой функции. Данный показатель позволяет определить, какие функции стремятся к горизонтальному или вертикальному перемещению из одного отдела блока) в другой вследствие функциональной специализации, причем Кф = 0,5, когда затраты труда на отработку внутренних и внешних связей по какой-то функции одинаковы. Внутренние связи — это связи, по которым передается информация, выработанная внутри системы, функционального блока, звена. Внешние связи — это связи, по которым передается информация, выработанная вне системы, функционального блока, звена. Это означает, что рассматриваемая функция находится на пределе выбывания из звена (блока), которому она сейчас принадлежит. Если Кф = (0,5 ¸ 1), то рассматриваемые функции соответствуют тому отделу (блоку), в котором они реализуются. Функции же, имеющие Кф = (0 – 4 ¸ 0,5), могут быть реализованы только в том случае, если объем информации от внешних источников (по отношению к рассматриваемому блоку) больше, чем от внутренних. Такое положение дела затрудняет своевременное решение многих вопросов, связанных с реализацией этих функций. Информационные потоки удлиняются, усложняются, дублируются. Это приводит систему в неустойчивое состояние. Работы по этим функциям после тщательной проверки и обоснования необходимо переместить в горизонтальном или вертикальном направлении в зависимости от того, на каком уровне находится звено, с которым эта функция связана наиболее тесно. 3. Показатель тесноты (плотности) связей Кп:

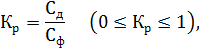

где См — максимальное количество связей; Си — наблюдаемое количество связей. Этот показатель позволяет оценить плотность связей каждой функции и каждого подразделения, что дает дополнительную информацию для рациональной компоновки управленческих подразделений. На устойчивость системы, а также на ее нормальное (бесперебойное, ритмичное) функционирование оказывает влияние регламентация (упорядоченность) взаимосвязей, ее можно оценить с помощью следующего показателя. 4. Показатель регламентирования взаимосвязей Кр:

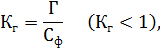

где Сд — количество планово-документированных связей; Сф — количество фактических связей. Этот показатель можно рассчитывать для системы в целом, для блока, для каждого входящего в него отдела и каждой функции. По его значению определяют необходимость разработки организационно-нормативных документов и упорядочения внутрипроизводственной информации. 5. Показатель гибкости деятельности Кг:

где Г — количество связей, ранее не наблюдавшихся. Гибкость в деятельности системы управления необходима для сохранения устойчивости в условиях ускорения темпов научно-технического прогресса, сопровождаемого внедрением прогрессивных технических средств и новых методов управления, разработкой технологии управленческих процессов, повышением квалификации и углублением специализации кадров и т. д. Приведенный показатель позволяет оценить адаптивность системы, т. е. способность эффективно выполнять заданные функции в изменяющихся условиях. 6. Показатель качества выполнения поставленных задач Кк:

где 3 — число задач, выполненных качественно и своевременно за определенный период времени; 3н — число всех поставленных задач за тот же период времени. Если К3 = 1, а Кг < 1, то система управления обладает адаптивностью. Если К3 < 1 и Кг < 1, то система управления в какой-то степени (в зависимости от результата) обладает адаптивностью. Если К3 = 0, а Кг < 1, то система управления в целом не обладает адаптивностью. Это значит, что появление новых связей дезорганизовало деятельность управленческих работников. Причинами такого положения, могут быть отсутствие новых технических средств, новых методов, квалифицированных кадров или низкий уровень организации и т.д.

|