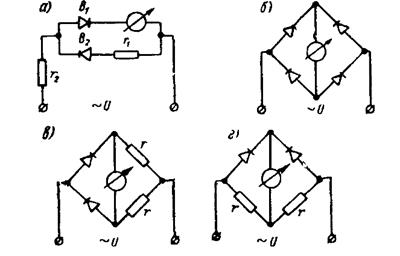

А – меднозакисных; б – германиевых.

На рис. 25, а и б изображены вольтамперные характеристики соответственно меднозакисного и германиевого выпрямителей для различных температур. Масштаб отрицательной полуоси тока сильно преувеличен, чтобы яснее показать ход отрицательной части характеристики. Как видно из характеристик рис. 25, а и б, прямое и обратное сопротивления меднозакисного и германиевого выпрямителей сильно зависят от температуры. С повышением температуры прямое и обратное сопротивления выпрямителей уменьшаются. Температурный коэффициент прямого сопротивления меднозакисного выпрямителя колеблется в пределах 10 - 15%, а обратного — в пределах 30 - 40% на 10° С. Коэффициент выпрямления выпрямителей при этом тоже уменьшается. Для меднозакисного выпрямителя изменение коэффициента выпрямления составляет 10-18%, на 10° С. Рабочее напряжение на один меднозакисный мыпрямитель обычно не превышает 1 - 1,5 в, обратное напряжение не должно быть больше 4 - 6 в, иначе произойдет пробой выпрямителя. Допустимое обратное напряжение для германиевых выпрямителей значительно выше: для различных типов оно составляет 30 - 400 в. В зависимости от соединения измерительного механизма с выпрямителями схемы выпрямительных приборов делятся на схемы с однополупериодным и двухполупериодным выпрямлением. В схемах первого типа (рис. 26, а) через измерительный механизм проходит только одна полуволна переменного тока, обратная полуволна пропускается через выпрямитель В2, включенный параллельно выпрямителю В 1. Выпрямитель Б2, таким образом, защищает выпрямитель В 1от пробоя при обратной полуволне. Сопротивление r1, равное сопротивлению измерительного механизма, необходимо для уравнивания сопротивлений цепи в обоих направлениях тока.

Рис.26 Схемы соединения измерительного механизма с полупроводниковыми выпрямителями: а – с однополупериодным выпрямлением; б – с двухполупериодным выпрямлением;

|