Бесполое размножение.

Задание А6

Воспроизведение организмов. Онтогенез. Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ: 3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различия полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.

Бесполое размножение. При бесполом размножении новый организм появляется из одной или нескольких соматических клеток материнской особи. Существует несколько способов бесполого размножения.

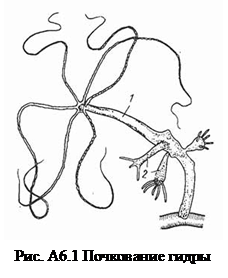

Высшие грибы и многие растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны) размножаются спорами. Спора представляет собой специализированную клетку, служащую для размножения. При почковании (рис. А6.1) на теле материнской особи (1) образуется бугорок – почка (2), который затем превращается в новую особь. Так размножаются дрожжи, кишечнополостные. У растений, широко распространено вегетативное размножение, которое происходит с помощью вегетативных органов: · клубни – картофель; · луковицы – тюльпаны, лук, нарциссы, лилии; · корневище – ландыш, пион, пырей, мать-и-мачеха; · усы – клубника, земляника; · стеблевые черенки – смородина, ива; · листовые черенки – бегония; · корневые черенки – малина, слива; · корневые клубни – георгины и топинанбур Вегетативные органы образованы соматическими клетками, которые делятся митозом, поэтому образовавшиеся дочерние организмы генетически идентичны друг другу и материнской особи. Это позволяет сохранять сортовые признаки культурных растений, что было бы невозможно при половом размножении. Бесполое размножение эффективно при благоприятных и относительно постоянных условиях обитания вида. В этом случае оно обеспечивает быстрый рост численности. Но генетическая однородность потомков не обеспечивает хорошую приспособляемость вида при изменяющихся условиях. Источником генетического разнообразия могут быть только довольно редкие мутации.

|

Обычное деление. Так размножаются одноклеточные организмы (простейшие, одноклеточные водоросли и др.). Материнская клетка делится на две, дающие начало новым особям.

Обычное деление. Так размножаются одноклеточные организмы (простейшие, одноклеточные водоросли и др.). Материнская клетка делится на две, дающие начало новым особям.