Ч. Моррис, который ввел в научный узус термин "прагматика",

понимал его как учение об отношении знаков к их интерпретаторам, т.е. к

тем, кто пользуется знаковыми системами. Характеризуя конкретные

задачи и проблемы прагматических исследований естественных языков,

Н.Д. Арутюнова и Е.В. Падучева отмечают, что они, постепенно

расширяясь, обнаруживают тенденцию к стиранию границ между

лингвистикой и смежными дисциплинами (психологией, социологией и

этнографией), с одной стороны, и соседствующими разделами

лингвистики (семантикой, риторикой, стилистикой) — с другой".

Прагматика отвечает синтетическому подходу к языку [Арутюнова,

Падучева, 1985, 4].

Совокупность таких факторов, как связь значения с внеязыковой

действительностью, речевой контекст, эксплицитный и имплицитный,

коммуникативная установка, связывающая высказывание с меняющимися

участниками коммуникации — субъектом речи и ее получателями, фондом

их знаний и мнений, ситуацией (местом и временем), в которой

осуществляется речевой акт, образует мозаику широко понимаемого

контекста, который как раз и открывает вход в прагматику смежных

дисциплин и обеспечивает ей синтезирующую миссию [там же, 7].

В гл. III, посвященной проблемам эквивалентности, адекватности и

переводимости, отмечалось, что требование коммуникативно-

прагматической эквивалентности является главнейшим из требований,

предъявляемых к переводу, ибо оно предусматривает передачу

коммуникативного эффекта исходного текста и поэтому предполагает

выделение того его аспекта, который является ведущим в условиях

данного коммуникативного акта. Отсюда был сделан вывод об иерархии

уровней эквивалентности, согласно которому прагматический уровень,

включающий такие важные для перевода элементы, как коммуникативная

интенция, коммуникативный эффект и установка на адресата, управляет

другими уровнями, является неотъемлемой частью эквивалентности вообще

и наслаивается на другие ее уровни.

Прагматических отношений, возникающих в процессе перевода, мы уже

касались выше — в разделах "Теория перевода" и социолингвистика" (гл.

I), "Языковые и внеязыковые аспекты перевода (гл. II) и в связи с

вопросом о прагматической эквивалентности (гл. III). Весь этот материал

представляет собой как бы введение в прагматику перевода. В настоящей

главе в центре внимания находятся побудительные причины прагматических

трансформаций, их типология и методы.

Каковы же прагматические отношения, характеризующие перевод как

процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации? Для того чтобы

ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные звенья

процесса перевода, в которых реализуются различные типы отношений

между знаками и коммуникантами. Прежде всего,

10. Зак. 311 145

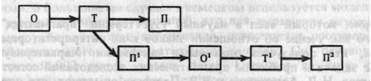

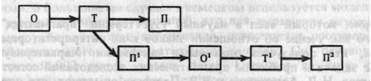

характерной особенностью этих звеньев коммуникативной цепи является их

двухъярусный характер: акты первичной и вторичной коммуникации

образуют два яруса: вторичная коммуникация наслаивается на

первичную (схема 7).

Схема 7

В звеньях этой коммуникативной схемы возникают различные типы

прагматических отношений, т.е. отношений между знаковыми

совокупностями (текстами) или их элементами, с одной стороны, и

коммуникантами — с другой. Особенностью коммуникации является то,

что отношения, возникающие в определенных звеньях первичной

коммуникации, воспроизводятся (в соответственно модифицированном

виде) во вторичной коммуникации. Так, например, звено О—Т

(отправитель исходного текста — исходный текст) характеризуется

отношением, которое можно назвать коммуникативной интенцией

отправителя или прагматической мотивацией текста. Это отношение

воссоздается в цепи вторичной коммуникации, где в звене О1—Т1 его

воспроизводит переводчик, создающий новый текст — аналог

исходного. Однако поскольку коммуникативная ситуация, в которой

создается этот текст, не является идентичной исходной коммуникативной

ситуации, не может быть и полного тождества между исходным

прагматическим отношением О—Т и вторичным прагматическим

отношением О1—Т1. Различие между этими отношениями определяется

хотя бы тем, что отправители разных текстов (исходного и конечного) не

могут, создавая их, не видеть за ними разных получателей.

Выше, в связи с проблемой переводческой эквивалентности, нами был

поставлен вопрос о важной роли, которая принадлежит в этой связи

функциональной типологии текстов (ср., например, основанную на

известной схеме К. Бюлера типологию К. Раис, функциональную

типологию Р. Якобсона). Думается, что для анализа коммуникативной

интенции, лежащей в основе переводимого текста, может быть

использована и восходящая к Дж. Остину [Austin, 1962] и Дж. Сёрлю

[Searle, 1969] теория речевых актов, изучающая различные типы речевых

высказываний в связи с той конкретной ролью, которую они играют в

процессе коммуникации.

Следующим звеном коммуникативной цепочки, играющим важную роль

в переводе, является звено Т—П (текст — получатель). О—Т и Т—П

представляют собой тесно взаимосвязанные звенья. По сути дела,

прагматические отношения, характеризующие их, — это разные стороны

одного и того же явления — коммуникативная интенция и

коммуникативный эффект, согласование которых составляет основу

переводческой эквивалентности. Здесь мы также обнаруживаем

функциональное сходство между соответствующими звеньями первичной

и вторичной коммуникации (ТП в первичной коммуникативной цепи

146

и Т1П2 — во вторичной). Коммуникативный эффект представляет собой

результирующую многочисленных сил воздействия текста,

соответствующих его функционально-целевым характеристикам. Однако

подобно тому как исходная коммуникативная интенция модифицируется в

процессе вторичной коммуникации, коммуникативный эффект варьируется

в конечном звене процесса двуязычной коммуникации в соответствии с

характеристиками конечного получателя.

Наконец, остаются еще два звена коммуникативной цепи,

характеризующиеся особым типом прагматических отношений, — это Т—

П (исходный текст — переводчик-получатель) и О1—Т1 (переводчик-

отправитель — конечный текст). Выше отмечалось, что полное слияние

личности переводчика с личностью автора возможно лишь в идеале.

Более того, лишь в идеальной схеме возможен переводчик, не только

полностью "вошедший в образ" автора, но и воспринимающий исходный

текст с позиций носителя исходного языка и исходной культуры. Таким

образом, и здесь приравнивание друг к другу соответствующих звеньев

первичной и вторичной коммуникативных цепей носит в известной мере

условный характер.