Уравнение Голея для капиллярной колонки.

Теория процесса разделения веществ в капиллярных колонках разработана М. Голеем (США, 1957 г.) из следующих предположений: · размывание зоны вещества в колонке происходит только вследствие процессов диффузии в потоке газа-носителя; · в хроматографической колонке реализуется только ламинарный характер течения газа-носителя по колонке; · неподвижная жидкая фаза зафиксирована на внутренней стенке капилляра в виде гомогенной жидкой пленки. Развернутая форма уравнения Голея записывается

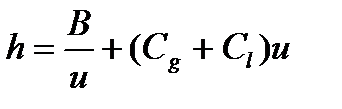

в котором r – радиус капиллярной колонки. В общем виде уравнение Голея записывается:

Если принять, что Сg >> Cl, то можно рассчитать значение h min

Из приведенного уравнения следует, что величина h min пропорциональна радиусу капилляра и является функцией коэффициента емкости колонки. Для несорбирующегося компонента (k = 0) h min = 0.58 r, для компонента с величиной k > 100 h min = 1.9 r. Исходя из того же допущения, что Сg >> Cl, можно рассчитать и величину оптимальной скорости потока газа-носителя

Видно, что с уменьшением радиуса капилляра оптимальная скорость газа-носителя возрастает пропорционально коэффициенту диффузии исследуемого соединения в газе-носителе и величине коэффициента емкости колонки. Для несорбирующегося компонента с k = 0 численное значение оптимальной скорости потока газа-носителя рассчитывается по соотношению: u опт = 6.9 Графическая зависимость высоты эквивалентной теоретической тарелки от скорости потока газа-носителя, при его ламинарном течении, аналогична, как и для насадочных колонок.

На рис. 19 а представлено влияние величины внутреннего диаметра капиллярной колонки, а на рис. 19 б - влияние величины коэффициента емкости капиллярной колонки к исследуемому соединению на ее эффективность. Рис. 19. График зависимости высоты тарелки от линейной скорости газа-носителя для полой капиллярной колонки (н-гексан, газ-носитель – гелий): a – влияние внутреннего диаметра колонки (k= 1): 1-dc= 0,1 mm; 2–dc= 0,25 mm; 3 – dc= 0,5 mm; б – влияние коэффициента емкости колонки (dc=0,25 mm):1 – k = 0; 2 – k = 1; 3 – k = 2; 4 – k = 5; 5 – k = 10 Однако дальнейшее увеличение объемной скорости потока газа-носителя приводит к изменению характера течения – ламинарное течение сменяется турбулентным, для которого характерны внезапные локальные изменения скорости, изменение направления движения потока, изменение величины давления.

|

, (44)

, (44) . (45)

. (45) . (46)

. (46) . (47)

. (47) , а для компонента с k = 100 u опт = 2.1

, а для компонента с k = 100 u опт = 2.1  .

.