Латентное научение: разделение научения и мотивации

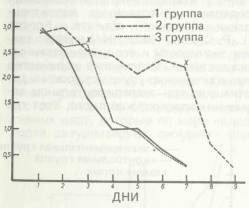

Крайним случаем варьирования привлекательности является полное ее отсутствие, когда не происходит подкрепления и не приходится ожидать целенаправленного поведения. Ну, а как быть с научением? Что научение имеет место, первым показал Блодгетт [Н. С. Blodgett, 1929] в экспериментах по так называемому латентному научению. Три группы одинаково голодных крыс в течение девяти дней по одному разу в день помещались в лабиринт. Первая группа находила корм в целевой камере с первого же дня, вторая — с третьего, а третья — с седьмого. После того как животное попадало в целевую камеру, оно при наличии там еды могло есть только 3 мин, а при отсутствии еды извлекалось оттуда через 2 мин. Как видно из рис. 5.9, после введения целевого объекта во второй и третьей группах число ошибок быстро сокращается. Каждая группа почти сразу же достигает уровня научения первой группы, которая подкреплялась с первого дня. Более поздние исследования Толмена и Хонзика [Е. С. Tolman, С. A. Honzik, 1930] подтвердили эти данные.

Рис. 5.9. Зависимость достижений от латентного научения и последующего подкрепления. Первая группа получала корм после каждой попытки, две другие — соответственно после третьей и седьмой (отмечено х) [Н. С. Blodgett, 1929, S. 120]

Полученные результаты многое проясняют. Прежде всего то, что научение происходило и без подкрепления, а значит, оно не является необходимым условием научения. Научение может оставаться латентным, т. е., состоявшись, не проявляться в поведении. В таком случае научение должно заключаться в образовании знаний о структуре путей в лабиринте, а не в образовании жесткой последовательности объединений «раздражитель— реакция», поскольку целенаправленный, с уменьшающимся количеством ошибок поиск целевой камеры не происходил, когда там не было корма. Успехи научения можно наблюдать в поведении только при достижении цели, когда имеет место мотивация. Поэтому закон эффекта Торндайка есть не принцип научения, а принцип поведения. Научение и мотивация представляют собой две самостоятельные группы факторов, совместная игра которых определяет поведение. Реализация вызванной привлекательностью пищи мотивации к достижению целевой камеры зависит от достигнутых на данный момент результатов научения, что сказывается на различии в улучшении достижений второй и третьей групп. После семикратно предоставленной возможности ознакомиться с лабиринтом количество ошибок сокращается резче, чем после трехкратной. Итак, поведение объясняется взаимодействием двух промежуточных переменных: научения и мотивации. Фактор научения, по Толмену, состоит из знаний о том, какая из секций лабиринта куда ведет. Этот результат научения в актуальном случае становится предвосхищением цели в форме отношений между действием и его последствиями. Мотивационный фактор — нужность цели. Она зависит от физиологического состояния потребности, или влечения, и от привлекательности целевого объекта (у Левина— соответственно от t и G; Толмен рассматривает обе части, влечение и привлекательность, как явления более или менее одного ранга; различия в степени их влияния и их взаимоотношения им не выясняются). Постулированные Толменом нужность цели и ее ожидание стали теми промежуточными переменными, которые не только имеют когнитивную природу, но и выступают посредниками между поддающимися наблюдению особенностями исходных условий и последующим поведением, благодаря чему оказывается возможным объяснение наблюдаемой целенаправленности поведения. На рис. 5.10 схематично представлена логика этих теорий мотивации. Исходные условия, которые помимо стимулов окружения и влечения (состояние потребности) включают также прошлое научение, предрасположенность и степень развития, при некоторых еще подлежащих уточнению обстоятельствах могут детерминировать как нужность цели, так и ее ожидание. Последующие молярные действия определяются тремя доступными наблюдению аспектами целенаправленности. Приводимая ниже цитата из книги «Целенаправленное поведение у животных и человека» содержит ответ на вопрос, чему же научаются животные в экспериментах по научению, а также новый взгляд на взаимовлияние научения и мотивации поведения.

«Окончательная критика доктрины научения методом проб и ошибок направлена на ее основополагающее понятие стимульно-реактивных связей. Стимулы, как таковые, реакции не вызывают. Правильные стимульно-реактивные связи не «запечатлеваются», а неправильные не «не стираются». Скорее, научение состоит в «открытии», или «вычленении», организмом того, к чему ведут любые из всех соответствующих альтернативных реакций. И затем, если при возбуждающе-аверсивных условиях момента одна из этих альтернатив оказывается нужнее других (или одна «требуется», а другие «не требуются»), то организм будет стремиться (после такого научения) выбирать или осуществлять реакцию, ведущую к более «нужным» последствиям. Но если различия в нужности отсутствуют, то никакого выбора и осуществления данной реакции не произойдет, хотя научение будет иметь место» [Е. С. Tolman, 1932, р. 364]. Матрица «ожидаемой ценности»

Позднее Толмен [Е. С. Tolman, 1951; 1959] несколько переработал свою теорию мотивации (по сравнению с Халлом он был менее систематичен). Наряду с состояниями потребности (его классификацию мотивов см. в гл. 3) актуальное поведение мотивируют еще две промежуточные переменные — ожидание и ценность. Ценность—это то же, что привлекательность целевого объекта, т. е. она наряду с потребностью (или влечением) определяет нужность цели. Обе переменные обычно не поддаются свободному комбинированию, их зависимость друг от друга устанавливается так называемой матрицей «ожидаемой ценности». Как правило, для достижения соответствующего целевого состояния потребности в форме ожиданий действий и их последствий (R — S*) существуют многочисленные возможности предвосхищения, с одной стороны, возможных действий, а с другой — связанных с ними целевых состояний (S*), обладающих различной ценностью.

Рис. 5.10. Толменовская теоретико-мотивационная схема с двумя промежуточными переменными — нужностью и ожиданием цели, объясняющими отношения между наблюдаемыми особенностями ситуации (исходные условия) и последующим молярным поведением

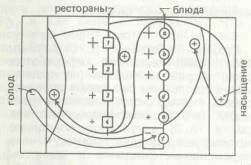

Это особенно ярко проявляется в ситуациях выбора, например, когда хочется есть, а поблизости находятся несколько хороших и дорогих ресторанов с разным ассортиментом кушаний и с соответствующими требованиями к кошельку. Выбор ресторана определяется не только предлагающейся в нем едой, т. е. предвосхищением возможных действий, но и соображениями возможной стоимости обеда. На рис. 5.11 приведена матрица «ожидаемой ценности» для человека, находящегося в подобной ситуации (задачей психологии личности помимо прочего является установление расхождения между матрицей «ожидаемой ценности» конкретного индивида и соответствующими социокультурными нормами). Составленная Толменом матрица дает годологи-ческую картину последовательности действий в промежутке между состоянием голода (слева) и его удовлетворением (справа). Заканчивающиеся стрелками лассообразные линии представляют учтенные этапы действия, размер знаков «+» соответствует оценке конкретного ресторана (средства) и пищи (целевого объекта). Во всех четырех ресторанах можно получить наиболее предпочитаемые данным человеком блюда а и b, блюда с, d и е также могли бы его насытить, но не еда f. Еще заметнее влияние Левина проявилось в попытке Толмена [Е. С. Tolman, 1952] психологически полно представить описанную ситуацию выбора. Как видно из рис. 5.12, Толмен нашел свой способ объединения левиновских моделей личности (система потребностей) и окружения (поведенческое пространство), причем уже отмечавшаяся несовместимость этих моделей была преодолена благодаря включению (см. заканчивающиеся стрелками пунктирные линии) когнитивных процессов системы «ожидаемой ценности». Независимыми переменными при этом выступают физиологическое состояние потребности (Т, влечение) и стимулы окружения (S), промежуточными — система потребностей, система «ожидаемой ценности» и пространство поведения, зависимой переменной — результирующее поведение (V). Пространство поведения представляет собой когнитивно-феноменальную репрезентацию данной ситуации. Ее структура решающим образом зависит от системы «ожидаемой ценности». Привлекательности х1, х2, а также а 1, а2 являются производными от соответствующих оценок в системе «ожидаемой ценности» (в данном случае два ресторана и наличие в каждом из них предпочитаемых блюд). В этой же системе учитываются ожидаемое насыщение и переживаемый импульс голода (need push *), в конечном счете также непосредственно зависящий от потребности и стимулов окружения.

Рис. 5.11. Пример матрицы «ожидаемой ценности»: когнитивного предвосхищения при выборе в состоянии голода между хорошими (и дорогими) ресторанами и различными блюдами [Е. С. Taiwan, 1952, S. 392]

Не вдаваясь в подробности (и отвлекаясь от трудностей), уже из рис. 5.12 можно видеть, что Толмен в своей попытке установить генетическую связь данного пространства поведения с состоянием когнитивных переменных пошел дальше Левина. В работе, посвященной этому вопросу, он, кроме того, рассмотрел возможности операциональной диагностики индивидуальной выраженности когнитивных переменных системы «ожидаемой ценности». В отличие от Левина Толмен подчеркивал значимость индивидуальных различий и в результате своих исследований сформулировал проблему, которая заняла центральное место в новых работах по мотивации, особенно выполненных в рамках теории «ожидаемой ценности» (см. гл. 9).

* Импульс нужды. (Прим. ред.)

Рис. 5.12. Влияние на ситуацию выбора актуальной потребности представлено тремя различными блоками модели: системой потребностей, системой «ожидаемой ценности» и пространством поведения. Система «ожидаемой ценности» служит посредником между системой потребностей и пространством поведения, последние два блока соответствуют левиновским моделям личности и окружения. Независимыми переменными являются состояние потребности, голод (Т) и стимулы окружающего мира (S), промежуточными — системы потребностей, «ожидаемой ценности» и пространство поведения, зависимой переменной — результирующее поведение (V) [Е. С. Tolman, 1952, р. 395]

|