Поверочный тепловой расчёт конвективных поверхностей котла.

Основными уравнениями при расчете конвективного теплообмена являются:

· уравнение теплопередачи:

; ;

· уравнение теплового баланса:

. .

Расчет считается завершенным при выполнении равенства:

или

, ,

где  - расчетная поверхность нагрева газохода, м2. - расчетная поверхность нагрева газохода, м2.

Расчёт производится с помощью программы для работы с электронными таблицами Microsoft Ecxel, сводится в таблицу 4.1.

| Таблица 4.1. Поверочный тепловой расчёт конвективных поверхностей котла.

| | | 1 к.п.

| 1 к.п.

| 2 к.п.

| 2 к.п.

| | Уравнение теплопередачи, полезное тепловыделение в топке

| кВт

| QT= kFΔtср

| 9884,17

| 4821,08

| 258,23

| 79,42

| | | Расчётная поверхность нагрева газохода

| м2

| F

| 79,75

| 79,75

| 79,75

| 79,75

| | | | Средняя температура газов

| ⁰С

| θср = (θ¢+θ¢¢)/2

| 925,00

| 725,00

| 234,50

| 209,50

| | | | | Температура газов на выходе

| ⁰С

| θ¢¢

| 800,00

| 400,00

| 200,00

| 150,00

| | | | | Температура газов на входе

| ⁰С

| θ¢

| 1050,00

| 1050,00

| 269,00

| 269,00

| | | | Объёмная доля r(H20) для данного газохода

| -

| rH20

| 0,20

| 0,20

| 0,20

| 0,20

| | | | Средняя скорость газов в газоходе

| м/с

| Wср=Bp*Vг(273+θср)/273Fж

| 13,83

| 11,52

| 9,84

| 9,35

| | | | | Расчётный расход топлива

| м3/с

| Bp

| 0,209

| 0,209

| 0,209

| 0,209

| | | | | Объём дымовых газов

| м3/м3

| Vг

| 10,86

| 10,86

| 10,89

| 10,89

| | | | | Живое сечение газохода

| м2

| Fж

| 0,72

| 0,72

| 0,43

| 0,43

| | | | Эффективная толцина излучающего слоя

| м

| S=(S1+S2)/d

| 3,92

| 3,92

| 3,92

| 3,92

| | | | | Диаметр труб

| м

| d

| 0,051

| 0,051

| 0,051

| 0,051

| | | | | Шаг труб конвектичного пучка, прод.

| м

| S1

| 0,09

| 0,09

| 0,09

| 0,09

| | | | | Шаг труб конвектичного пучка, попер.

| м

| S2

| 0,11

| 0,11

| 0,11

| 0,11

| | | | Коэффициент теплопередачи от газов нагреваемой среде

| Вт/(м2⁰С)

| k=ψα1

| 170,34

| 114,58

| 87,28

| 82,31

| | | | | Коэффициент теплопередачи от газов стенке

| Вт/(м2⁰С)

| α1=ξ(αк+αл)

| 200,40

| 134,80

| 102,68

| 96,83

| | | | | | | Коэффициент использования

| -

| ξ

|

|

|

|

| | | | | | | Конв. коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

| Вт/(м2⁰С)

| αк=αнсsсzсф

| 86,40

| 79,80

| 70,68

| 67,83

| | | | | | | | | Вт/(м2⁰С)

| αн

| 80,00

| 70,00

| 62,00

| 60,00

| | | | | | | | | | -

| σ1=S1/d

| 1,76

| 1,76

| 1,76

| 1,76

| | | | | | | | | | -

| σ2=S2/d

| 2,16

| 2,16

| 2,16

| 2,16

| | | | | | | | | -

| cs

| 1,00

| 1,00

| 1,00

| 1,00

| | | | | | | | | -

| cz

| 1,00

| 1,00

| 0,95

| 0,95

| | | | | | | | | -

| cф

| 1,08

| 1,14

| 1,20

| 1,19

| | | | | | | Луч. коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

| Вт/(м2⁰С)

| αл=αнaсг

| 70,14

| 33,15

| 18,08

| 16,39

| | | | | | | | | Вт/(м2⁰С)

| αн

| 114,00

| 55,00

| 32,00

| 29,00

| | | | | | | | Степень черноты потока

| -

| a

| 0,6278

| 0,6278

| 0,6278

| 0,6278

| | | | | | | | | -

| сг

| 0,98

| 0,96

| 0,90

| 0,90

| | Продолжение таблицы 4.1.

| | | | | | | | | Температура загрязнённой стенки

| ⁰С

| tз=tн+Δt

| 222,40

| 222,40

| 222,40

| 222,40

| | | | | | | | | Температура охлаждающей среды

| ⁰С

| tн

| 197,40

| 197,40

| 197,40

| 197,40

| | | | | | | | | | ⁰С

| Δt [1, с.53]

| 25,00

| 25,00

| 25,00

| 25,00

| | | | | Коэффициент тепловой эффективности

| -

| ψ [1, табл. 4.2]

| 0,85

| 0,85

| 0,85

| 0,85

| | | Температурный напор

| ⁰С

| Δtср=θср-tн

| 727,60

| 527,60

| 37,10

| 12,10

| | | | Уравнение теплового баланса

| кВт

| Qб= Bφ(H¢-H¢¢+ΔαH⁰хв)

| 1095,63

| 2625,63

| 386,79

| 48,84

| | | Расход топлива

| м3/с

| B

| 0,209

| 0,209

| 0,209

| 0,209

| | | Коэффициент сохранения тепла

| -

| φ

| 0,98

| 0,98

| 0,98

| 0,98

| | | Энтальпия газов на выходе

| кДж/м3

| H¢¢

| 14570,00

| 7100,00

| 3150,00

| 4800,00

| | | Энтальпия газов на входе

| кДж/м3

| H¢

| 19900,00

| 19900,00

| 5000,00

| 5000,00

| | | Величина присоса холодного воздуха в газоход

| -

| Δα [1, табл.1.4]

| 0,05

| 0,05

| 0,10

| 0,10

| | | Энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха

| кДж/м3

| H⁰хв

| 384,54

| 384,54

| 384,54

| 384,54

|

b xLLzXUDek46R145F1D9ecLDTJPRLGDfn13vKevmrmP0EAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1HYB/ 4gAAAAwBAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI8xT8MwEIV3JP6DdUgsiDolUQkhTlVVMJSlInRh c+NrHIjPke204d/XZYHt7t3Te9+Vy8n07IjOd5YEzGcJMKTGqo5aAbuP1/scmA+SlOwtoYAf9LCs rq9KWSh7onc81qFlMYR8IQXoEIaCc99oNNLP7IAUbwfrjAxxdS1XTp5iuOn5Q5IsuJEdxQYtB1xr bL7r0QjYZp9bfTceXt5WWeo2u3G9+GprIW5vptUzsIBT+DPDBT+iQxWZ9nYk5VkvIM+ziB7i8JQ8 Ars4sjSdA9v/SjnwquT/n6jOAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAA lAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA7LkaxBAgAA cgQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALUdgH/i AAAADAEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmwQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACq BQAAAAA= " stroked="f"> b xLLzXUDek46R145F1D9ecLDTJPRLGDfn13vKevmrmP0EAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1HYB/ 4gAAAAwBAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI8xT8MwEIV3JP6DdUgsiDolUQkhTlVVMJSlInRh c+NrHIjPke204d/XZYHt7t3Te9+Vy8n07IjOd5YEzGcJMKTGqo5aAbuP1/scmA+SlOwtoYAf9LCs rq9KWSh7onc81qFlMYR8IQXoEIaCc99oNNLP7IAUbwfrjAxxdS1XTp5iuOn5Q5IsuJEdxQYtB1xr bL7r0QjYZp9bfTceXt5WWeo2u3G9+GprIW5vptUzsIBT+DPDBT+iQxWZ9nYk5VkvIM+ziB7i8JQ8 Ars4sjSdA9v/SjnwquT/n6jOAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAA lAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA7LkaxBAgAA cgQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALUdgH/i AAAADAEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmwQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACq BQAAAAA= " stroked="f">

| Схема 4.2. Коэффициент теплоотдачи излучением.

| u Essu9wF5TzpGXjsWUf94wcFOk9AvYdycX+8p6/mvYvETAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC3Umfg 4AAAAAoBAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI89T8MwEIZ3JP6DdUgsiDoNoSkhTlVVMNClInRh c+NrHIjtyHba8O85WGC7j0fvPVeuJtOzE/rQOStgPkuAoW2c6mwrYP/2fLsEFqK0SvbOooAvDLCq Li9KWSh3tq94qmPLKMSGQgrQMQ4F56HRaGSYuQEt7Y7OGxmp9S1XXp4p3PQ8TZIFN7KzdEHLATca m896NAJ22ftO34zHp+06u/Mv+3Gz+GhrIa6vpvUjsIhT/IPhR5/UoSKngxutCqwXkOVzIgUsH1Iq CMjz+wzY4XeSAq9K/v+F6hsAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQB AAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQA0uFzzQQIAAHIE AAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQC3Umfg4AAA AAoBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAJsEAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAAqAUA AAAA " stroked="f"> | Схема 4.1. Коэффициент теплоотдачи концекцией при поперечном омывании корилорных гладкотрубных пучков.

|

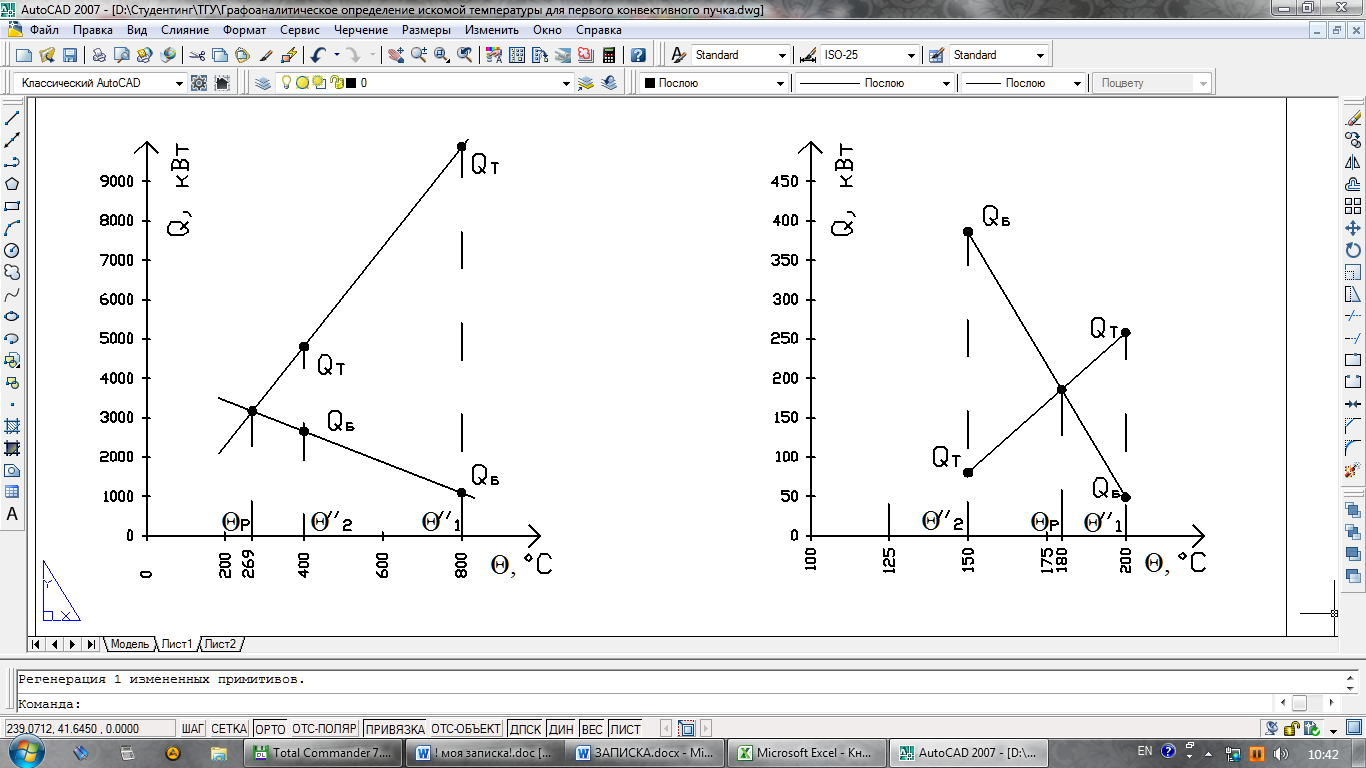

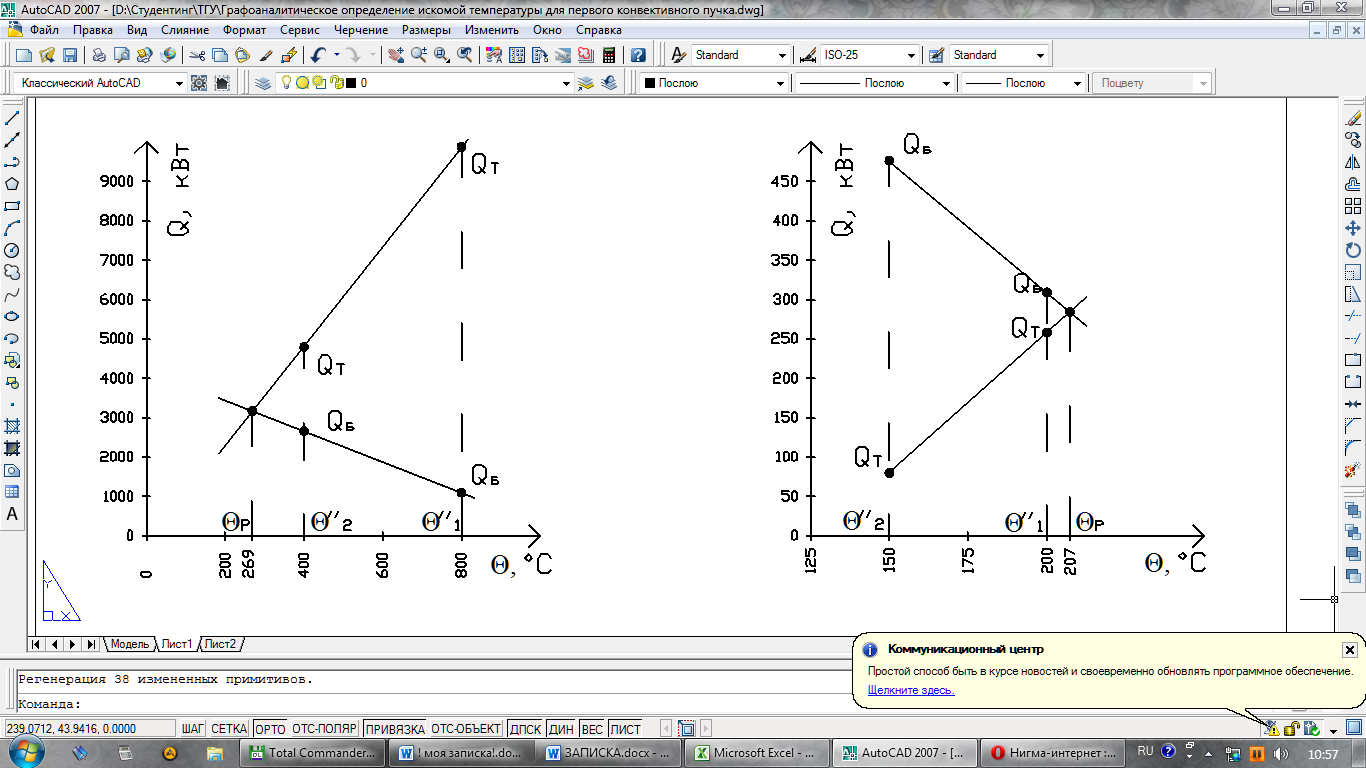

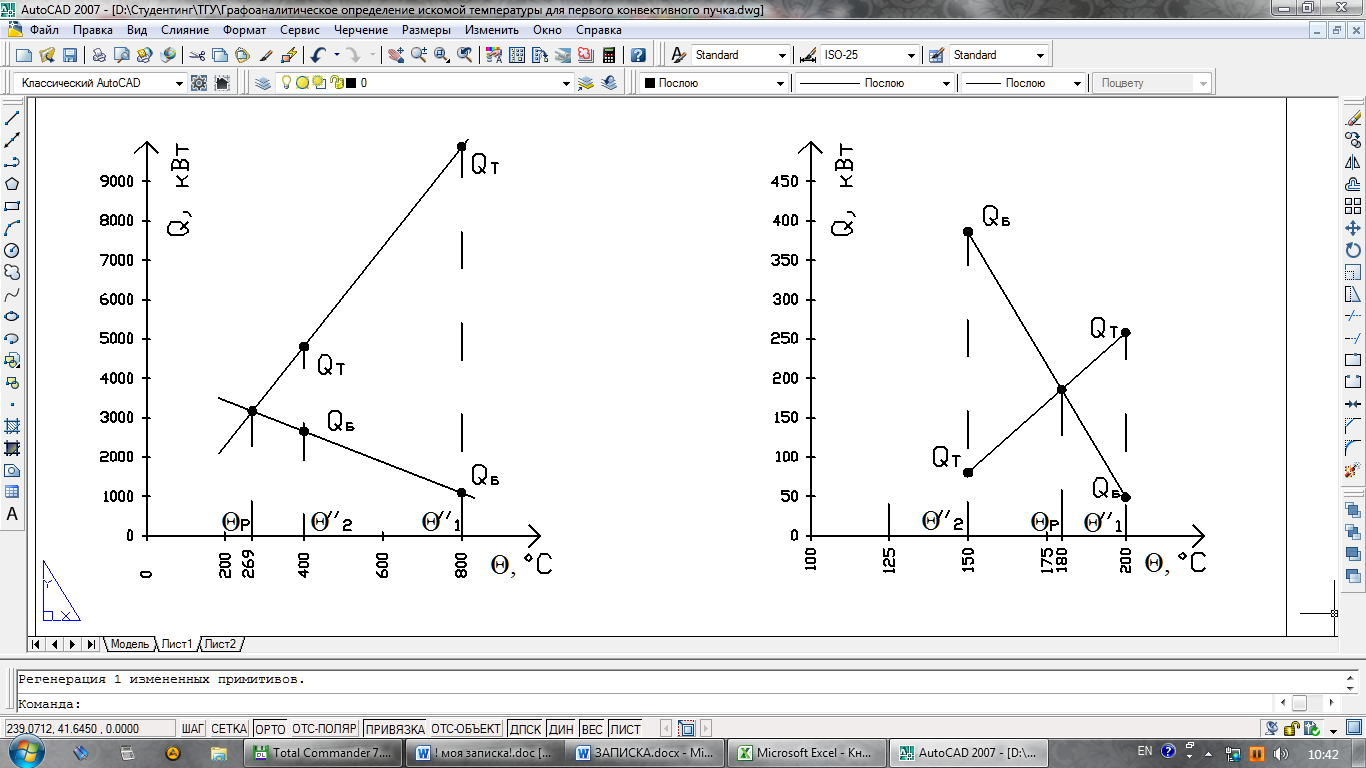

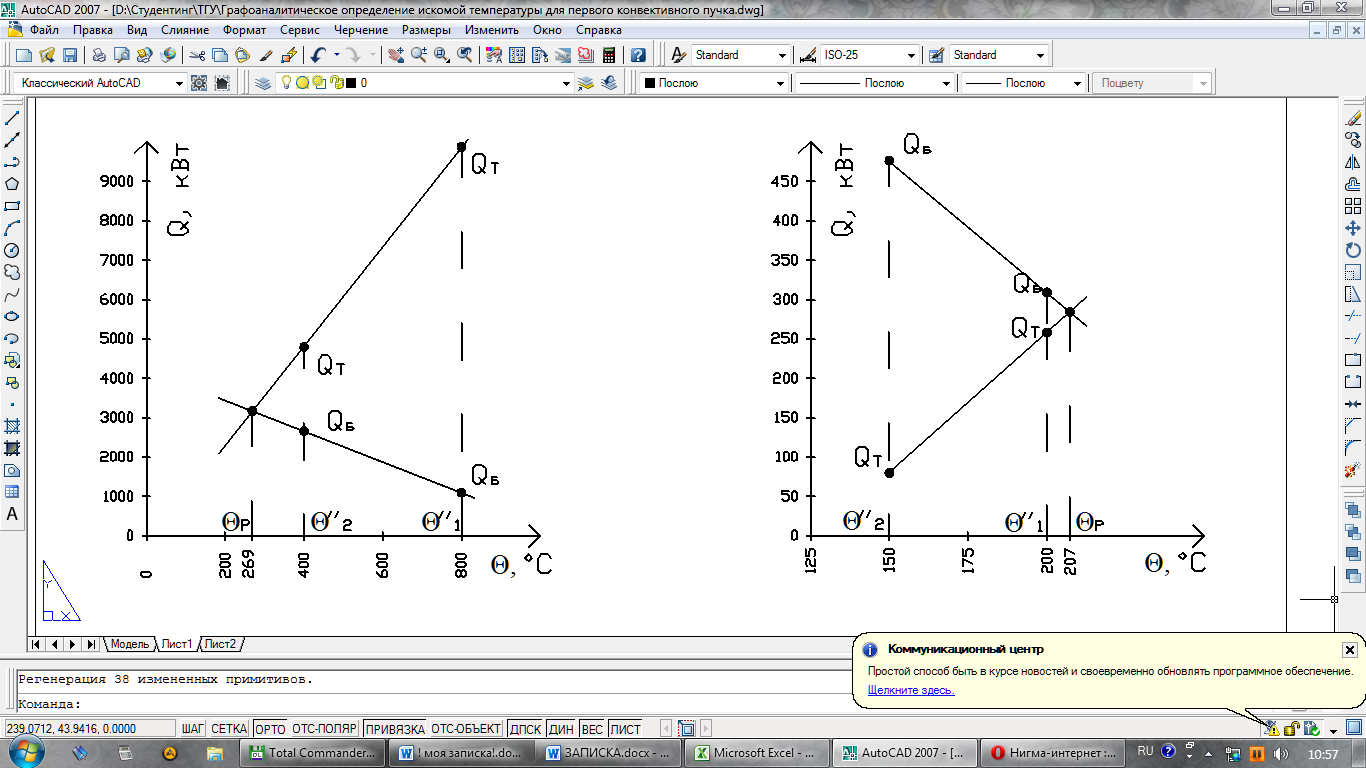

Для быстрейшей стабилизации равенств, для первого конвективного пучка задаёмся двумя произвольными значения температур газов на выходе из него. Это 800оС и 400оС. Для второго аналогично 200 оС и 150 оС. Из таблицы 4.1. видно, что равенство ни при одной из них не стабилизировалось, посему определяем температуру на выходе графоаналитически с помощью чертежа 4.1.

Чертёж 4.3. Графоаналитическое определение искомой температуры для первого конвективного пучка.

Чертёж 4.4. Графоаналитическое определение искомой температуры для второго конвективного пучка.

Итого, температура на выходе из первого конвективного пучка – 269оС, из второго – 180оС.

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

|

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...

|

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

|

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

|

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними

Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.

...

|

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении восстановителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

|

|

;

; .

.

,

, - расчетная поверхность нагрева газохода, м2.

- расчетная поверхность нагрева газохода, м2. b xLLzXUDek46R145F1D9ecLDTJPRLGDfn13vKevmrmP0EAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1HYB/ 4gAAAAwBAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI8xT8MwEIV3JP6DdUgsiDolUQkhTlVVMJSlInRh c+NrHIjPke204d/XZYHt7t3Te9+Vy8n07IjOd5YEzGcJMKTGqo5aAbuP1/scmA+SlOwtoYAf9LCs rq9KWSh7onc81qFlMYR8IQXoEIaCc99oNNLP7IAUbwfrjAxxdS1XTp5iuOn5Q5IsuJEdxQYtB1xr bL7r0QjYZp9bfTceXt5WWeo2u3G9+GprIW5vptUzsIBT+DPDBT+iQxWZ9nYk5VkvIM+ziB7i8JQ8 Ars4sjSdA9v/SjnwquT/n6jOAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAA lAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA7LkaxBAgAA cgQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALUdgH/i AAAADAEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmwQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACq BQAAAAA= " stroked="f">

b xLLzXUDek46R145F1D9ecLDTJPRLGDfn13vKevmrmP0EAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1HYB/ 4gAAAAwBAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI8xT8MwEIV3JP6DdUgsiDolUQkhTlVVMJSlInRh c+NrHIjPke204d/XZYHt7t3Te9+Vy8n07IjOd5YEzGcJMKTGqo5aAbuP1/scmA+SlOwtoYAf9LCs rq9KWSh7onc81qFlMYR8IQXoEIaCc99oNNLP7IAUbwfrjAxxdS1XTp5iuOn5Q5IsuJEdxQYtB1xr bL7r0QjYZp9bfTceXt5WWeo2u3G9+GprIW5vptUzsIBT+DPDBT+iQxWZ9nYk5VkvIM+ziB7i8JQ8 Ars4sjSdA9v/SjnwquT/n6jOAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAA lAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA7LkaxBAgAA cgQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALUdgH/i AAAADAEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmwQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACq BQAAAAA= " stroked="f">