Движение Земли по орбите вокруг Солнца

Земля, подобно другим планетам, движется вокруг Солнца. Этот путь Земли называют орбитой (лат. оrbita — колея, дорога). Доказательствами орбитального движения Земли служат явления аберрации света звезд и их параллактическое смещение, которым присущ периодический характер. Периодичность равна одному году, что соответствует времени обращения Земли вокруг Солнца. Отражением движения Земли по орбите является движение Солнца по эклиптике. Эклиптика — большой круг небесной сферы, образующийся при пересечении ее плоскостью орбиты. Плоскость эклиптики наклонена к плоскости небесного экватора и пересекается с ней под углом 23°27'. Места их пересечения называются точками весеннего и осеннего равноденствия. В этих точках Солнце бывает дважды в году — 21 марта и 23 сентября при переходе из южного полушария в северное и наоборот (см. рис. 1). Орбита Земли — эллипс, близкий к окружности, в одном из фокусов которого находится Солнце. Расстояние от Земли до Солнца изменяется в течение года от 147 млн. км в перигелии (2 января) до 152 млн. км в афелии (5 июля). Длина орбиты более 930 млн. км. Земля (точнее, барицентр) движется по орбите с запада на восток, совпадая с направлением ее осевого вращения, со средней скоростью около 29,8 км/с и проходит весь путь за 365 сут. 6 ч 9 мин 9 с. Этот промежуток времени называют звездным (сидерическим) годом. Тропический год — промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия. Он на 20 мин короче сидерического года и равен 365 сут. 5 ч 48 мин 46 с, так как точка весеннего равноденствия медленно смещается в направлении движения Земли по орбите (навстречу видимому годичному движению Солнца) на угол 50" в год и равноденствие наступает раньше, чем Солнце пройдет 360° по эклиптике. Это явление было названо предварением равноденствий, и вызвано оно прецессией. Прецессия — медленное конусообразное вращение земной оси вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты с вершиной в центре Земли (рис. 12). Период ее полного оборота составляет около 26 тыс. лет. Прецессия обусловлена притяжением Солнцем и Луной экваториальной выпуклости Земли и стремлением их повернуть земную ось в пер-

2*

пендикулярное положение к плоскости орбиты, чтобы совместить плоскости небесного экватора и эклиптики. Но Земля, как всякое вращающееся тело, противодействует этим силам, что вызывает конусообразное вращение ее оси вокруг полюсов (подобно оси вращающегося волчка). Из-за изменения положения земной оси и оси мира изменяется положение в пространстве земного и небесного экватора и соответственно точек весеннего и осеннего равноденствия. Благодаря предварению равноденствий постепенно смещается на более ранние сроки начало всех сезонов года. Через 13 тыс. лет поменяются местами даты весеннего и осеннего равноденствия, лето северного полушария будет приходиться на декабрь, январь и февраль, а зима — на июнь, июль и август. Следствием прецессии является также перемещение полюсов мира среди звезд. Если сейчас близлежащей звездой к Северному полюсу мира (Р) является Полярная звезда в созвездии Малая Медведица, то через 13 тыс. лет на ее месте окажется и станет полярной звезда Вега в созвездии Лира. В современную эпоху ось вращения Земли наклонена к плоскости орбиты под углом 66,5° и перемещается в течение года в пространстве параллельно самой себе. Это приводит к смене времен года и неравенству дня и ночи — важнейшим следствиям обращения Земли по орбите вокруг Солнца. Если бы земная ось была перпендикулярна плоскости орбиты, то светораздельная плоскость и терминатор (светораздельная линия на поверхности Земли) проходили бы через оба полюса и делили бы все параллели пополам, день всегда был бы равен ночи и солнечные лучи на экватор в полдень падали бы всегда отвесно. По мере удаления от экватора угол их падения уменьшался бы и на по-

люсах становился бы равным нулю (рис. 13). В этих условиях нагревание земной поверхности в течение года уменьшалось бы от экватора к полюсам и смены времен года не было бы. Наклон земной оси к плоскости орбиты и сохранение ее ориентировки в пространстве обусловливают различный угол падения солнечных лучей и соответственно различия в поступлении тепла на земную поверхность в разные сезоны года, а также неодинаковую продолжительность дня и ночи в течение года на всех широтах, кроме экватора, где день и ночь всегда равны 12 ч.

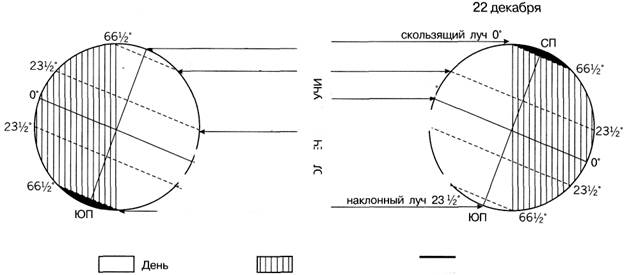

22 июня земная ось северным концом обращена к Солнцу (рис. 14, слева). В этот день — день летнего солнцестояния — солнечные лучи в полдень отвесно падают на параллель 23,5° с. ш. — это Северный тропик (греч. 1гор1Ьа.5 — круг поворота). Все параллели севернее экватора до 66,5° с. ш. большую часть суток освещены — на этих широтах день длиннее ночи. Севернее 66,5° с. ш. в день летнего солнцестояния территория полностью освещена Солнцем — там полярный день. Параллель 66,5° с. ш. является границей, с которой начинается полярный день,— это Северный полярный круг. В этот же день на всех параллелях южнее экватора до 66,5° ю. ш. день короче ночи. Южнее 66,5° ю. ш. территория не освещена совсем — там полярная ночь. Параллель 66,5° ю. ш. — Южный полярный круг. 22 июня — начало астрономического лета в северном полушарии и астрономической зимы в южном полушарии. 22 декабря земная ось южным концом обращена к Солнцу (рис. 14, справа). В этот день — день зимнего солнцестояния — солнечные лучи в полдень отвесно падают на параллель 23,5° ю. ш. — Южный тропик. На всех параллелях южнее экватора до

66,5° ю. ш. день длиннее ночи. Начиная с Южного полярного круга устанавливается полярный день. В этот день на всех параллелях севернее экватора до 66,5° с. ш. день короче ночи. За Северным полярным кругом — полярная ночь. 22 декабря — начало астрономического лета в южном полушарии и астрономической зимы в северном полушарии. 21 марта — в день весеннего равноденствия — и 23 сентября — в день осеннего равноденствия — терминатор проходит через оба полюса Земли и делит все параллели пополам. Северное и южное полушария в эти дни освещены одинаково, день всюду на Земле равен ночи (см. рис. 12). Солнце в полдень находится в зените над экватором. На Земле 21 марта и 23 сентября — начало астрономической весны и астрономической осени в соответствующих полушариях. Со сменой времен года связана сезонная ритмичность в природе. Она проявляется в изменении температуры, влажности воздуха и других метеорологических показателей, в режиме водоемов, в жизни растений, животных и т. д. В результате годового движения Земли по орбите и наклона оси ее вращения к плоскости орбиты на Земле образовались пять поясов освещения, ограниченных тропиками и полярными кругами. Они отличаются высотой полуденного стояния Солнца над горизонтом, продолжительностью дня и тепловыми условиями. Жаркий пояс лежит между тропиками. В его пределах Солнце два раза в году бывает в зените, на тропиках — по одному разу в год, в дни солнцестояний (и этим они отличаются от всех остальных параллелей). На экваторе день всегда равен ночи. На других широтах этого пояса продолжительность дня

|

Рис. 13. Освещение Земли и полуденная высота Солнца над горизонтом на разных широтах в дни равноденствий

Рис. 13. Освещение Земли и полуденная высота Солнца над горизонтом на разных широтах в дни равноденствий