СОЕДИНЕНИЕ ТКАНЕЙ

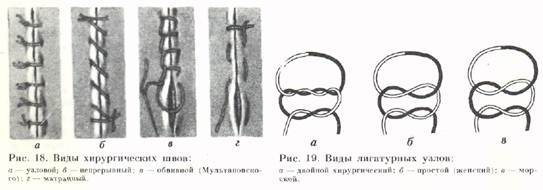

После выполнения оперативного приема, т. е. основного этапа оперативного вмешательства и обеспечения полного гемостаза в ране, приступают к соединению краев операционной раны. Принцип соединения тканей заключается в их послойном сшивании (в порядке, обратном разъединению) при тщательном сопоставлении краев и максимальном их сближении. Швы накладывают хирургическими иглами. Существует множество хирургических швов, но в настоящем разделе речь идет только о швах на покровных тканях. Прежде всего различают швы непрерывные и узловые (узловатые) (рис. 18). В свою очередь непрерывные швы делят на непрерывный обвивной (шов Мультановского), матрацный и т. д. При наложении швов стежок от стежка прошивают на расстоянии 0, 5—2 см. Расстояние между стежками зависит в основном от толщины ткани — чем тоньше ткань, тем гуще следует накладывать стежки, учитывая при этом количество повреждаемых сосудов на единицу площади и прочее. Преимущество узлового шва перед непрерывным заключается в том, что при случайном прорезывании одного стежка соседние удерживают края раны, в то время как при прорезыва'нии одного стежка непрерывного шва может расслабиться весь шов. Преимуществом непрерывного шва являются большая по сравнению с узловым швом гемостатич-ность и быстрота наложения. Если мышцы рассечены во время операции в поперечном направлении, то их сшивают П-образными швами; фасции, апоневрозы удобно сшивать непрерывным обвив-ным швом. На толстый слой подкожной клетчатки и кожу накладывают отдельные узловые швы. Узлы на коже вяжут сбоку раны, а помощник в это время тщательно сопоставляет ее края, так как ввернувшийся или вывернувшийся край кожи препятствует ее быстрому заживлению. При наложении швов на покровные ткани необходимо добиваться тщательного гемостаза и максимального сближения тканей, чтобы избежать образования щелей в глубине раны. Если имеется толстый слой подкожной клетчатки, необходимо добавлять дополнительные ряды швов. Оставленные щели обычно заполняются тканевой жидкостью, кровью и превращаются в небольшие серомы и гематомы, грозящие нагноением. В этих случаях развиваются подкожные инфильтраты, абсцессы и флегмоны, требующие снятия кожных швов. Заживление раны будет происходить вторичным натяжением, что значительно продлит сроки выздоровления больного, приведет к образованию широкого рубца, ослабит наружные покровы в области оперативного доступа и в итоге может привести к образованию рубцовой грыжи и другим послеоперационным осложнениям. При наложении узловых швов или в конце накладывания непрерывного шва

необходимо завязывать лигатурные узлы (рис. 19}. Различают лигатурные узлы морские и хирургические. Хирургический узел следует применять в тех случаях, когда ткани сшивают с определенным натяжением, с помощью кетгута, который довольно скользкий и создает угрозу развязывания узла. Хирургический узел получается путем двукратного перекрещивания концов нити.

|