Расчет синхронизатора

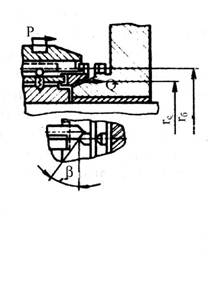

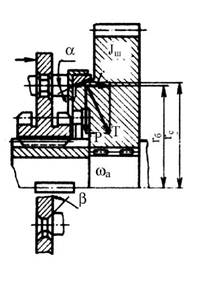

В современных коробках передач автомобилей большинство зубчатых колес находится в постоянном зацеплении, а для переключения передач используют синхронизаторы. Синхронизаторы выравнивают угловые скорости, а затем с помощью зубчатых муфт жестко соединяют вал с зубчатым колесом выключаемой передачи, обеспечивают безударное переключение передач. Синхронизаторы подразделяются на два класса: предельного давления и инерционного типа. Синхронизаторы предельного давления имеют конусы и зубчатые соединительные муфты, а синхронизаторы инерционного типа еще и замковое устройство, которое не позволяет переключить передачу до тех пор, пока угловые скорости переключаемых элементов не будут выравнены. Синхронизаторы предельного давления имеют существенный недостаток, так как в нем кулачковые муфты могут включаться раньше, чем сравняются скорости соединяемых валов. В этом случае при переключении передач может происходить удар в кулачках и, следовательно, шум при переключении передач. С другой стороны, синхронизаторы этого типа позволяет быстрее переключать передачу, не ожидая, пока сравняются угловые скорости валов. В настоящее время используют только инерционные синхронизаторы, которые блокируют включающую зубчатую муфту до тех пор, пока кинетическая энергия деталей, вращающихся вместе с ведомым диском сцепления (при выключении сцепления и нейтральном положении коробки передач), не будет поглощена работой трения в синхронизаторе. Инерционный синхронизатор включает в себя следующие элементы: выравнивающий - фрикционный элемент, поглощающий энергию касательных сил инерции вращающихся масс; блокирующий - устройство, препятствующее перемещению включающей зубчатой муфты до полного выравнивания угловых скоростей; включающий - зубчатая муфта, включающая передачу. Наибольшее распространение получили конусные синхронизаторы, различные варианты которых показаны на рис. 3.6.

P МтР = T Vr =-. ------ Vr sin a где V - коэффициент трения, a - угол конических поверхностей синхронизатора, r - средний радиус.

С возникновением момента трения обойма поворачивается, штифт входит в углубление обоймы. Блокирующие поверхности прижимаются одно к другой с силой N = Мтр 1 =_________ P£ _ sin в r sin в sin a sin в где в - угол наклона блокирующих поверхностей. Для того, чтобы под действием силы P, приложенной к штифту, он не выталкивался из углубления, горизонтальная составляющая P силы Q должна быть больше силы P, то есть P < P = Q cos в (3.24) или P < PVCOs в = PV. (3.25) sin a sin в sin atgв Тогда tg в< sin a Когда окружные скорости обоймы и шестерни сравнятся, момент трения, а, следовательно, и сила Q станут равными нулю. Штифт сможет выйти из углубления в обойме под действием силы P. Муфта получит возможность перемещаться по шлицам вала и включит передачу. Риски на конических поверхностях увеличивают коэффициент трения V. В выполненных конструкциях a = 7°...12°; в= 20°...30°; ц= 0, 1. Проверка возможности перегрева синхронизатора в процессе переключения передачи заключается в определении общей и удельной работы буксования. Удельная работа трения q = Fl, (3.26) где Рк - площадь поверхностей трения корпуса; L6yK = М^бук - работа трения; a£ yK - угол буксования. а = —------ -1 ыбук „ lc где (Ов - угловая скорость вторичного вала коробки передач в начале буксования, (Оп - угловая скорость ведущих и ведомых валов в конце буксования, 1c - время буксования синхронизатора (1...2 сек)

Угловая скорость в конце буксования (Оп и время буксования синхронизатора 1c определяется следующим образом:

J- ( (Mmp - mv ) + Ja(aMn mp V / a a mp (п = ----------------------------------

П J- (Mmp - Mv) + JMm, mp c = -(a ) JgJe C J- (Mmp - Mw) + JJM* mp Если известно 1c, то из выражения (3.29) может быть определен момент трения синхронизатора Mmp. В выражениях (3.28), (3.29) приведенный момент инерции Je ведущих частей синхронизатора определяется через моменты инерции ведомых частей сцепления Jc, зубчатых колес J2 и J3 промежуточного вала и зубчатого колеса J4 включаемой передачи на вторичном валу:

+ (J2 + J3) •

z3 z1

V 3 1 У где z12. - число зубьев соответствующих колес. Угловая скорость вторичного вала коробки передач (йв в начале буксования равна

(3.30)

где пд - обороты двигателя, 1кж1 - передаточное число на 1- й включаемой передаче. Момент сопротивления движению MV (см. раздел 2), приведенный к ведомому валу коробки передач, принимается постоянной величиной Gyrh M= V ijipnjip Приведенный момент инерции Ja массы автомобиля равен Grl J =■ к a.2 ' gipp Угловая скорость вращения ведомого зубчатого колеса в начале буксования равна nna

30 (3.31) 0, 377гк где va - скорость автомобиля в момент переключения передач, км/ч. Температура нагрева синхронизатора за одно плавное включение определяется по формуле:

L6 At = к, t 427CGk где kt - коэффициент, учитывающий перераспределение тепла между нагреваиваемыми деталями (к{ = 0, 5), С - теплоемкость стали (С=0, 115 ккал/кг град), G к - вес корпуса синхронизатора. В рассмотренных конструкциях синхронизатора за одно плавное включение q = 30...50 Дж/см2, At = 15...30oC.

|

Рис.3.6. Конусные инерционные синхронизаторы автомобилей

Рис.3.6. Конусные инерционные синхронизаторы автомобилей