ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОРНЕПЛОДОВ

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОРНЯ Строение корня тесно взаимосвязано с развитием растений. Различают первичное, вторичное и третичное строение корня.

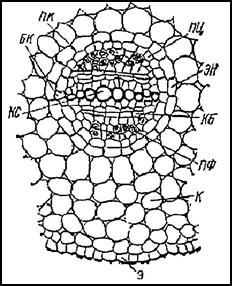

Первичная кора часто бывает дифференцирована на наружную (экзодерма) и внутреннюю (эндодерма). Клетки внутреннего слоя коры примыкают к перициклу, представляющему наружный слой центрального цилиндра. Центральный цилиндр состоит из наружного слоя клеток - перицикла, который опоясывает внутреннюю часть цилиндра. Поперечный разрез главного корня свекловичного проростка (первичное строение): КС - первичная ксилема; КБ - камбий; ПФ - первичная флоэма; ПЦ - перицикл; БК - место заложения боковых корней; ЭН - эндодерма; ПК - пятна Каспари, К - первичная кора: Э - эпидермис

С обеих сторон ксилемы находятся клетки паренхимной ткани, к которым в виде полулунных участков прилегает первичная флоэма (луб). По ее ситовидным трубкам из листьев к корням передвигаются продукты фотосинтеза. Сосудистый пучок окружен одним слоем перицикла, являющегося образовательной тканью. Из клеток перицикла вырастают боковые корни. С появлением почки, из которой затем разовьется первая пара настоящих листьев, в корне происходят изменения, свойственные вторичному строению.

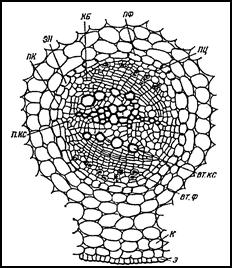

В паренхимной ткани, расположенной по обе стороны ксилемной пластинки, образуются полоски первичного камбия, которые концами смыкаются с клетками перицикла. В результате деятельности камбия около первичной ксилемы образуется вторичная ксилема, а у первичной флоэмы откладывается вторичная флоэма. Сосуды ксилемы располагаются по радиусу. Находящиеся между сосудами клетки паренхимной ткани, разрастаясь, раздвигают сосуды, что приводит к радиальному расположению их. Такое строение центральной части корня, для которого характерно радиальное расположение лучей ксилемы, получило название звездочки. Образовавшаяся вторичная флоэма располагается также радиальными лучами. В процессе роста она приближается к первичной флоэме и оттесняет ее к периферии. В это же время начинают интенсивно делиться клетки перицикла, давая начало клеткам феллогена (пробковому камбию). В результате деятельности пробкового камбия к центру корня отлагается паренхима, называемая феллодермой, а к периферии - пробковая ткань, граничащая с клетками эндодермы. Образовавшиеся в перицикле боковые корни проходят через первичную кору, образуя в ней трещины. Благодаря деятельности камбия и клеток перицикла центральный цилиндр интенсивно разрастается в толщину. Эндодерма и кора не успевают разрастаться соответственно утолщению центрального цилиндра, они разрываются и полностью сбрасываются, происходит так называемая линька корня. Таким образом, на поверхности корня остается пробковая ткань, образовавшаяся в результате деятельности феллогена. К этому времени корень приобретает третичное строение. Переход к нему начинается с образования между перициклом и эндодермой первой кольцевой паренхимы за счет деления клеток камбиального кольца и перицикла. Появившийся в ней вторичный камбий образует новые сосудисто-волокнистые пучки, расположенные концентрическими кольцами. Возникший в пучке камбий откладывает к центру корня ксилему, а в сторону периферии - флоэму. Находящийся между пучками межпучковый камбий образует паренхимную ткань, которая отделяет пучки друг от друга, внутри их кольца. Увеличение корнеплода в диаметре происходит за счет появления новых периферийных колец сосудистых пучков и паренхимы и их последующего разрастания в теле корнеплода. Внутренние же ткани корня разрастаются в значительно меньшей степени. Таким образом, самые молодые ткани корня находятся на его периферии, тогда как в центре его расположены ткани самые старые по возрасту. Число концентрических колец в корнеплоде сахарной свеклы колеблется от 8 до 12 и зависит от формы и сортов культуры. У сахаристых сортов их больше и располагаются они более плотно, чем у сортов урожайного направления. СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ Корнеплоды, как правило, имеют двухлетний цикл развития. В первый год жизни из семени вырастает корнеплод с розеткой листьев, а во второй год образуются цветоносные побеги, на которых развиваются цветки и семена. У свеклы и моркови стеблевые листья сходны с прикорневыми. Отличаются они от прикорневых меньшими размерами, а у свеклы - и более короткими черешками. У брюквы и турнепса стеблевые листья более или менее вытянуто-треугольные. У турнепса листья более широкие, чем у брюквы, и своим основанием полностью охватывают стебель. У брюквы основания листьев охватывают стебель только наполовину.

|

Первичное строение корня свойственно корнеплодам, находящимся в фазе всходов (появление на поверхности почвы семядольных листьев). На поперечном разрезе молодого корня (на примере свеклы) легко различаются две части: первичная кора и центральный цилиндр.

Первичное строение корня свойственно корнеплодам, находящимся в фазе всходов (появление на поверхности почвы семядольных листьев). На поперечном разрезе молодого корня (на примере свеклы) легко различаются две части: первичная кора и центральный цилиндр. В центре центрального цилиндра располагается полоска сосудов первичной ксилемы (первичная древесина), которая имеет вид вытянутой пластинки, расположенной в плоскости семядолей. Величина сосудов от центра к периферии уменьшается. По ксилеме вода с растворенными в ней питательными веществами поднимается вверх к листьям.

В центре центрального цилиндра располагается полоска сосудов первичной ксилемы (первичная древесина), которая имеет вид вытянутой пластинки, расположенной в плоскости семядолей. Величина сосудов от центра к периферии уменьшается. По ксилеме вода с растворенными в ней питательными веществами поднимается вверх к листьям.