Физические и химические свойства Y и РЗЭ

В свободном состояний РЗЭ представляют собой типичные металлы, по большинству свойств сходные с лантаном (Се – Еu) или иттрием (Gd – Lu). Являются серебристо-белыми металлами (неодим и празеодим с желтоватым оттенком), на воздухе приобретают серый или слабо-желтый оттенок, в порошкообразном состоянии обладают цветом от серого до черного. Большая часть РЗЭ кристаллизуется в плотной гексагональной (ГП) решетке (за исключением церия, иттербия, самария и европия). Их важнейшие физические характеристики приведены ниже (табл. 3. 3).

Таблица 3. 3. Физические свойства Sc, Y и РЗЭ

*ГЦК – гранецентрированная кубическая; **Ромбоэдр. – ромбоэдрическая; ***ОЦК – объемноцентрированная кубическая.

Гексагональная плотная упаковка при достаточно высокой температуре переходит в кубическую; всем им присущ полиморфизм; в чистом виде имеют высокую электрическую проводимость, близкую к электрической проводимости ртути. Интересным исключением является Yb, проводимость которого примерно в 3 раза выше, чем у других лантанидов. Пластичны. Твердость зависит от чистоты, термической обработки и обычно возрастает с увеличением атомного номера. Чистые La и Ce куются, прессуются, прокатываются в листы. Се вытягивается в проволоку. Механические свойства РЗЭ изучены недостаточно (прочность на растяжение, сжатие и др.). РЗЭ заметно различаются давлением пара при температуре плавления. По уменьшению летучести металлы располагаются в ряд Yb > Eu > Sm > Tm > Dy > Ho > Er > Lu > Gd. Sm, Eu, Yb имеют низкие температуры кипения и потому – высокое давление пара.

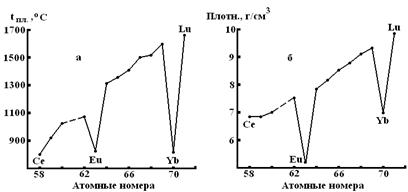

Рис. 3. 3. Температуры плавления (а) и плотности (б) РЗЭ

Как видно из рис. 3. 3, плотности и температуры плавления Еu и Yb резко отклоняются от общего хода этих констант по семейству лантаноидов. Причины такого отклонения полностью не выяснены, но могут быть связаны с электронным строением атомов. Оба элемента характеризуются заполнением всех 7 орбиталей 4 f -подуровня единичными электронами (Еu) или их парами (Yb). Заполненный таким образом 4f-подуровень обладает повышенной устойчивостью, поэтому использование третьего валентного электрона у Еu и Yb по сравнению с другими лантаноидами затруднено. Если металлическое состояние большинства лантанидов можно схематически представить себе слагающимся из Ln3+ + 3ē, то для Еu и Yb оно соответственно выразилось бы как Ln2+ + 2ē. Отсюда и меньшие плотности (так как по объему Ln2+ > Ln3+) и более низкие температуры плавления (так как связи Ln3+ + 3ē прочнее связей Ln2+ + 2ē). Действительно, по рассматриваемым свойствам Еu и Yb приближаются к своему двухвалентному соседу – барию (плотность 3, 5 г/см3, температура плавления 710°С). Подобно барию, они способны растворяться в жидком аммиаке (с образованием голубых растворов), тогда как другие лантаниды в нем не растворяются. Из растворов могут быть выделены напоминающие по внешнему виду бронзу аммиакаты Ln(NH3)6. РЗЭ различаются по коррозионной устойчивости. Соответствующие переходу Ln3+ + 3ē = Ln (в кислой среде) стандартные электродные потенциалы лантанидов изменяются от –2, 52 до –2, 25 В (табл. 3. 2). Следовательно, по активности они близки к магнию (Е° = –2, 37 В). Наибольшей устойчивостью обладают средние лантаниды. Крайние металлы ряда, напротив, проявляют повышенную склонность к коррозии. РЗЭ и Y химически активны: во влажном воздухе тускнеют, покрываясь оксидной пленкой. Элементы иттриевой подгруппы устойчивее на воздухе, чем элементы цериевой подгруппы. При нагревании в атмосфере кислорода лантаниды сгорают, переходя при этом в оксиды. Сродство к кислороду понижается с возрастанием атомного номера. Взаимодействуют с горячей и холодной водой, вытесняя водород. Реагируют с серной, соляной и концентрированной азотной кислотами. Щелочи на РЗЭ не действуют даже при нагревании. С галогенами РЗЭ взаимодействуют при невысоких температурах. Интенсивность реакции уменьшается от F2 к I2. При сплавлении с S, Se, Te образуют соответствующие халькогениды. С углеродом и углеродсодержащими газами дают карбиды LnC2; с фосфором – фосфиды. С водородом при нагревании довольно быстро образуют гидриды. Y с водородом в интервале температур 315-540º С дает устойчивые металлические гидриды различного состава. При нагревании до температуры красного каления в атмосфере азота лантаноиды образуют нитриды LnN. РЗЭ – хорошие восстановители. Они легко восстанавливают многие элементы из оксидов. Например, Ce при температуре красного каления восстанавливает CO и CO2 до углерода. Sc, Y, La и лантаниды со многими металлами и неметаллами образуют сплавы и интерметаллиды. В литературе приводятся диаграммы состояния систем: Fe-Sc, Fe-Nd, Fe-Gd, Hf-Sc (Ce, Er), V-Sc, Ca-Eu, Tb-Re, La-Ga и др. С Se и Te РЗЭ дают устойчивые соединения, например, PrSe, PrTe, Pr3Se4, Pr2Se3, Pr2Te3. В системах Ln-Ga образуется ряд галлидов. В соединениях они, как правило, трехвалентны. Церий, кроме того, дает ряд соединений, в которых он четырехвалентен. Меньшее значение имеют производные четырехвалентных Рr, Тb, а также двухвалентных лантанидов, наиболее характерные для Eu. В щелочной среде производные трехвалентного церия являются восстановителями и, например, из соединений Нg и Аg выделяют свободные металлы. Напротив, перевод Се+3 в Се+4 в кислой среде возможен только при действии таких сильных окислителей, как, например, РbО2. Так как перевод этот связан с изменением окраски раствора (от бесцветной к оранжевой), им пользуются в аналитической химии для открытия церия. Ион Се4+ имеет оранжевую окраску. Соли четырехвалентного церия в растворе сильно гидролизованы. Если в щелочной среде трехвалентный церий легко окисляется до четырехвалентного (уже кислородом воздуха), то в кислой производные четырехвалентного церия малоустойчивы и являются сильными окислителями. Потенциал перехода Се+4 + ē = Се+3 сильно зависит от природы кислоты: при ее нормальной концентрации он равен +1, 70 (в НСlO4), +1, 60 (в НNО3) и +1, 44 В (в Н2SO4). Различие обусловлено влиянием комплексообразования Се4+ с соответствующими анионами. Так как тенденция к вхождению во внутреннюю сферу комплексных соединений у СlO4ˉ наименьшая, окислительную активность иона Се4+, как такового, наиболее правильно передает потенциал в перхлоратной среде. Хотя четырехвалентность церия в некоторых его соединениях и создает этому элементу несколько особое положение среди других лантанидов, однако в целом последние проявляют исключительно близкое сходство с элементами подгруппы скандия, закономерно укладываясь по большинству свойств между лантаном и скандием. Для перехода Рr+4 + ē = Рr+3 окислительный потенциал оценивается в +2, 9 В, а для Тb+4 + ē = Тb+3 должен быть таким же или еще выше. Ионы Рr4+ и Тb4+ энергично окисляют воду по схеме: 4Ln4+ + 2Н2О = 4Ln3+ + 4Н+ + О2. Производные двухвалентных Sm, Еu и Yb являются сильными восстановителями, причем двухвалентное состояние наиболее характерно для Еu, наименее – для Sm. Так, в водном растворе восстановление водорода по схеме 2Ln+2 + 2Н+ = 2Ln+3 + Н2 идет с Sm+2 довольно быстро, с Yb+2 – медленнее, а с Еu+2 – еще более медленно. Для соответствующих переходу Ln+3 + ē = Ln+2 нормальных потенциалов (в кислой среде) даются следующие значения: –0, 43 (Еu), –1, 15 (Yb) и –1, 55B (Sm). Ион Еu2+ бесцветен, тогда как Sm2+ имеет красную, а Yb2+ – зеленую окраску. Для некоторых лантанидов известны аллотропные модификации, имеющие различные кристаллические структуры. В частности, это относится к церию, у которого таких модификаций четыре. Особый интерес представляет регистрируемый по скачку объема и относительного электрического сопротивления (рис. 3. 4, а и б) аллотропный переход церия под давлением в 7 тыс. атм., идущий без изменения типа кристаллической решетки. Он обусловлен, по-видимому, переходом 4 f -электрона на 5 d -подуровень, т. е. изменением электронного строения атома церия и его валентного состояния в металле (от Се3+ к Се4+). Подобным же образом наложение избыточного давления на европий (до 35 тыс. атм.) сначала повышает его температуру плавления (до 995 °С), а затем вновь ее снижает, хотя кристаллическая структура металла при этом не изменяется. Энергия диссоциации молекулы Се2 в парах – 276 кДж/моль – даже больше, чем у лантана (243 кДж/моль).

Рис. 3. 4. Влияние давления на относительный объем (а) и относительную электрическую проводимость (б)

Рис. 3. 5. Светопоглощение раствора Nd(ClO4)3

По мере роста атомного номера подвижность гидратированных катионов Ln3+ уменьшается. Катионы Ln3+ у Се, Gd, Тb, Yb и Lu бесцветны, остальные же имеют характерные цвета или оттенки: Рm, Еu и Еr – розовый, Sm, Dy и Но – желтый, Рr и Тm – зеленый, Nd – красно-фиолетовый. Такой же окраской в большинстве случаев обладают и гидратированные ионы Ln3+. Исключением является розовый Nd3+, характер светопоглощения которого в разбавленном (1 г/л) растворе Nd(ClO4)3 виден на рис. 3. 5. Безводные катионы Ln3+ многих лантанидов могут быть, подобно Cr3+ в рубине, использованы для возбуждения лазерного излучения. Характерные длины генерируемых ими волн сопоставлены ниже (нм): Pr3+ Nd3+ Eu3+ Gd3+ Dy3+ Ho3+ Er3+ Tm3+ Yb3+ 1050 1060 610 310 2350 2050 1610 1910 1020 Как видно из приведенных данных, в видимой области спектра работает только Eu3+ (оранжевые лучи), тогда как Gd3+ дает ультрафиолетовое излучение, а остальные перечисленные лантаниды – инфракрасное.

|