КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАДОВ

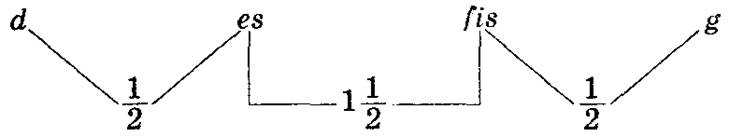

Определяющие критерии классификации ладов следующие:» генетическая стадия развития ладового мышления; ♦; интервальная сложность структуры; ♦; этнические, исторические, культурные, стилевые особенности. Решающим фактором из них оказывается тот, который является определяющим в действии механизма ладообразования, — свойства звукового материала, точнее — свойства ладового звукоряда. С этой точки зрения следует выделить несколько главных типов ладовых систем как своего рода узловых точек концентрации основных закономерностей ладообразования: ♦; экмелика, ♦; гемиолика, ♦; ангемитоника (пентатоника), ♦; хроматика, ♦; диатоника и миксодиатоника, ♦; микрохроматика. (Такое деление ладов совпадает в основных чертах с различением родов интервальных систем; см. об этом гл. 8.) 1. Экмелика (от греч. έκμελής — внемелодический) — тип системы, где звуки не имеют определенной, точно фиксированной высоты. Как система в собственном смысле экмелика почти не применяется; она используется только как прием в рамках иной системы (скользящая интонация, элементы речевого интонирования, особая исполнительская манера). Экмелику можно было бы отнести к доладовой или внеладовой формам звуковой организации, однако зафиксированное ее участие в явно ладовых формах и некоторое значение в народной и современной музыке (в частности, в джазе) делают необходимым учет ее среди ладовых явлений. К экмелике относится, например, мелизматическое (высотно неопределенное) опевание точно фиксированного тона-устоя (по словам Ю. Н. Тюлина, в пении армянских курдов «один выдержанный тон <...> обвивается разнообразными фиоритурами, насыщенными необычайной ритмической энергией»; «нотной записью зафиксировать подобное пение совершенно невозможно»). И экмелическая интервалика все равно остается интерваликой, несмотря на ее переменчивость или трудноуловимость, ибо звуки непременно выражаются какими-либо частотами колебаний, а соотношения между ними объективно являются интервалами. 2. Ангемитоника, точнее — ангемитонная (бесполутоновая) пентатоника, свойственная многим древним культурам Азии, Африки, Европы, составляет, по-видимому, всеобщий этап в развитии собственно ладового мышления. Конструктивный принцип ангемитоники — связь тонов отношениями сильнейших консонансов. Структурный предел — полутон с его особой, специфической выразительностью (если этот предел внешне ограничивает систему, то ангемитонная пентатоника не выходит за рамки квинтовой цепи из пяти ступеней в октаве). Типичная интонация — трихорд (типа ega, deg). Ангемитоника может быть неполной, олиготонной (3-4 ступени), полной (все 5 ступеней), переменной (например, переходящей от cdega к cdfga). Пример пентатоники — песня «Рай, рай» (из сборника «50 песен русского народа» А. К. Лядова). Пентатоника может быть и полутоновой (например, hcefg).Тогда она уже составляет переходную форму к диатонике (либо даже ее неполный вид). Пример — польская песня «Oj, halu halu» (сб. О. Кольберга «Sandomierskie <...>», № 80), звукоряд: g l a 1 cis 2 d 2 e 2(ср.: в том же сб. № 20, 90, 91, 100). 3. Диатоника (семиступенная система, звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам) и миксодиатоника — наиболее распространенные типы ладовой системы. Характеристическое отличие диатонических мелодий от ангемитонно-пентатонических — активность тяготений натурального полутона. Внешний структурный предел — хроматический полутон (отсюда естественность ограничения семью ступенями). Конструктивные принципы различны; наиболее важны два: 1) квинтовая (или пифагорейская) диатоника (строительный интервал один — чистая квинта) и 2) трезвучная (или диатоника чистого строя; строительных элементов два — натуральная чистая квинта и натуральная большая терция 5:4, поэтому основной структурный элемент — консонирующий терцовый аккорд). Образцы диатоники — лады европейской народной музыки, а также и многих неевропейских народов: диатонические греческие лады, средневековые грегорианские монодические лады, лады европейского многоголосия средневековья и Возрождения (вне хроматики). Диатоника лежит в основе ладов мажорно-минорной тональной системы; составляет большой отдел модальной системы XIX—XX вв. Типичные интонации — тетрахорд, пентахорд, гексахорд, мелодическое гаммообразное заполнение промежутков между тонами терцовых аккордов, соединения трезвучных аккордов (прежде всего мажорного лада) D-T, T-S, S-D-T и др. Диатоника может быть: ♦; неполной, олиготонной (трех-, четырех-, пяти-, шестиступенной; например, греческий диатонический тетрахорд, Гвидонов гексахорд Ut Re Mi Fa Sol La, аналогичные системы народной музыки; пример шестиступенной диатоники — средневековый гимн «Ut queant laxis»; строго говоря, звукоряды в диапазонах кварты, квинты, терции, сексты и т. д. должны в отношении классификации считаться равноправными со звукорядами в объеме октавы); ♦; полной, гептатонной — семиступенной (примеры бесчисленны); * переменной (например, колебания между a-h-c-d и d-c-b-a в церковном 1, дорийском ладу; Стравинский И. Пять легких пьес для фортепиано в 4 руки, № 3 «Балалайка»). Миксодиатоника может быть составной, или смешанной (лады русского обиходного звукоряда GAHcdefgabcldl квартовой, внеоктавной структуры; подгалянский лад, объединяющий в себе признаки лидийского и миксолидийского: например, g-a-h—cis-d-e-f и т. д.; к миксодиатонике относятся также гармонические и мелодические мажор и минор). Объединение в одновременном звучании диатонических элементов, не совпадающих друг с другом, составляет переходящую к хроматике полидиатонику. 4. Гемиолика (от греческого ήμιόλιος — полуторный) — лады со звукорядом, включающим увеличенную секунду (интервал в полтора тона, отсюда название), типа:

Гемиольные лады распространены в древнегреческой музыке, в индийской, у многих народов Ближнего Востока, в музыке венгров, цыган («венгерская гамма», «цыганская гамма»), в армянской народной и культовой музыке (см., например, мелодии в книге X. С. Кушнарева, 1958. С. 523-525, 527, 529-533). 5. Хроматика. Специфический признак — последование двух (или более) полутонов подряд, с увеличенной примой. Структурный внешний предел — микрохроматика. Конструктивные принципы многообразны: ♦; полидиатоника (хроматизированные диатонические структуры могут относиться и к миксодиатонике, но если удаление от диатоники больше, то также и к хроматике; существенный технический признак границы между ними — отсутствие или наличие перечащего звучания хроматического интервала увеличенной примы, уменьшенной либо увеличенной октавы, в одновременности или в близком соседстве, например: Стравинский, «Пять пальцев», № 6 — переченья в одновременности нет; Барток, «Микрокосмос», № 90 «В русском стиле» — переченье в одновременности есть); ♦; мелодическая хроматика (например, в восточной мелизматической мелодике); ♦; аккордо-гармоническая хроматика (в европейской тональной системе — альтерация, побочные доминанты и субдоминанты, смешанные мажоро-минорные системы, гармония с хроматическими линеарными тонами); ♦; энгармоническая хроматика (как мелодическая, так и аккордовая) в музыке XX в. (хроматическая тональная система), на основе равномерно-темперированного строя. Хроматика может быть: ♦; неполной (альтерационная хроматика в европейской тональной системе; хроматика симметричных ладов, где октава делится на равноструктурные части, как, например, в гамме «тон-полутон»); ♦; полной, двенадцатитоновой (комплементарная полидиатоника, некоторые виды хроматической тональной системы, микросерийные, серийно-додекафонные структуры, музыка двенадцати тонов). 6. Микрохроматика — системы с использованием интервалов уже полутона (четвертитоны, трететоны и т. д.) и производных от них (три-четвертитоны, дветрететоны и др.). Чаще применяется в соединении с ладами других типов (см. выше: ангемитоника, диатоника, гемиолика), может смыкаться с экмеликой. Примеры микрохроматики — мелодии греческого энармонического рода (тетрахорд со структурой в тонах 2, 1/4, 1/4), индийские шрути. Широко используется в музыке XX в. (А. Хаба, В. Лютославский, Э. Денисов, С. Слонимский). Помимо названных основных типов ладовых структур, можно объединить как особые лады, например, восточноазиатские слендро и пелог (пяти- и семиступенные, однако не совпадающие ни с пентатоникой, ни с диатоникой), а также смешанные (помимо названных), что нередко встречается, например, в тональных структурах XX в. Литература 1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. 3-е изд. Л., 1971. 2. Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. Л., 1978. Ч. 1, отдел Б. 3. Кушнарев X. С. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л., 1958. 4. Способин И. В. Лекции по курсу гармонии. М., 1969. Приложение. С. 224-225. 5. Тюлин Ю. Н. Краткий теоретический курс гармонии. 3-е изд. М., 1978. 6. Тюлин Ю. Н. Учение о гармонии. 3-е изд. М., 1966. 7. Холопов Ю. Н. Лад // Музыкальная энциклопедия. Т. 3. М., 1976.

|