Годовой расход теплоты определяется по следующей формуле

Qгод = Qогод + Qвгод + Qгвсгод + Qтгод, (3.10) где Qогод, Qвгод, Qгвсгод, Qтгод – годовые потребления теплоты на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии, ГДж/год.

Годовой расход теплоты на отопление для жилых и общественных зданий, ГДж/год: Qо.жгод = nот × Qоср × 3600 × 24 × 10-3, (3.11) где nот – продолжительность отопительного периода, в нашем случае nот = 199 суток = 4776 ч; Qоср - суммарное среднее потребление теплоты на отопление, МВт. Qоср определяется по выражению

Тогда Определим годовую нагрузку на отопление жилых и общественных зданий: Qо.жгод = 208 × 10,61 × 86,4 = 190674,432 ГДж/год. Годовой расход теплоты на отопление промышленного предприятия, ГДж/год:

где zп.п – число часов работы промышленного предприятия в сутки, примем zп.п=16 ч/сут; QoD – расход теплоты на дежурное отопление, МВт, определяется по формуле

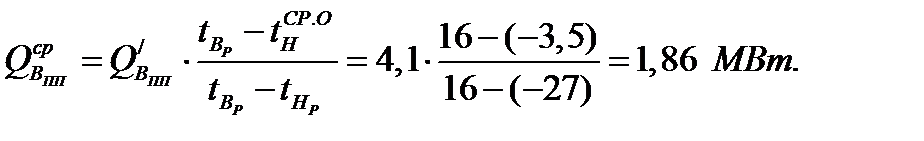

где tдв – температура воздуха внутри помещения во время работы дежурного отопления, оС; в соответствии с [1] принимается равной 5 оС, тогода

Определяем годовой расход теплоты на отопление промышленного предприятия

Суммарный годовой расход теплоты на отопление:

Определяется годовая нагрузка на вентиляцию в жилых и общественных зданиях: Qв.жгод = Qвср nв×z×3600×10-3, (3.15) где z – усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч) [1]; где Qвср- суммарное среднее потребление теплоты на вентиляцию жилого района МВт, которое определяется по формуле

Тогда по формуле (3.15) Qвжгод = 1,22× 208 × 16 × 3,6 = 14616,576 ГДж/год. Годовой расход теплоты на вентиляцию на промышленном предприятии, ГДж/год:

где

Тогда суммарный годовой расход теплоты на вентиляцию:

Годовая нагрузка на горячее водоснабжение: Qгв год = Qгв ж год + Qгв ппгод, где Qгв ж год - годовой расход теплоты на ГВС в жилом микрорайоне, Qгв ппгод – годовой расход теплоты на ГВС промышленного предприятия. Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение жилых районов:

где nу – расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При отсутствии данных следует принимать 350 суток [1].

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение промпредприятия:

Так как вода подается только на душевой разбор, который работает в течении двух часов в смену, то общее время использования: Т=4часа.

Тогда Qгв год =

Годовой расход теплоты на технологию:

где zгод – годовое число часов использования максимума технологической тепловой нагрузки, ч/год, принятое значение соответствует 2х-сменному режиму работы: zгод = 5600 ч/год;

Суммарное годовое потребление теплоты: Qгод = Годовой расход топлива:

На основе полученных годовых нагрузок жилого района о промышленного предприятия строим годовой график суммарного расхода теплоты.

2. Температурные графики регулирования отпуска теплоты. Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя Прежде чем проводить дальнейшие расчёты, необходимо определиться с рядом параметров проектируемой тепловой сети, таких как: метод регулирования тепловой нагрузки, схема присоединения абонентов, тип системы теплоснабжения и прочие. Часть этих параметров нам уже задана. А именно: проектируемая тепловая сеть будет закрытого типа, регулирование будет производиться центральное качественное по отопительной нагрузке. В целях получения базовых представлений об особенностях этих инженерных решений (то есть в учебных целях) обратимся к, подробному источнику информации [4]: Закрытый тип тепловой сети подразумевает отсутствие отбора сетевой воды абонентом, то есть минимум двухтрубное исполнение сети (возврат сетевой воды) и независимое присоединение установок ГВС. Это, конечно, повышает капитальные затраты (на сооружение тепловой сети) и эксплуатационные затраты (усложнена схема абонентского ввода), но зато обеспечивает следующие преимущества: 1. Гидравлическая изолированность водопроводной воды от сетевой; 2. Упрощение санитарного контроля за качеством воды на ГВС, ввиду сокращённого пути прохождения; 3. Упрощения контроля герметичности теплофикационной системы. Как известно, регулирование тепловой нагрузки возможно в различных точках тепловой сети (центральное, групповое, местное, индивидуальное). Нам задан только метод центрального регулирования. А для обеспечения высокоэффективного теплоснабжения необходимо регулировать отпуск как минимум на трёх уровнях, обязательно включающих индивидуальный. Однако таких подробностей в нашем проекте рассматриваться не будет. Центральный качественный метод представляет собой регулирование отпуска теплоты за счёт изменения температуры теплоносителя на входе в систему (при неизменном расходе теплоносителя) и может обеспечить более стабильный тепловой режим, нежели количественный метод. Однако при этом возрастает потребление электроэнергии на питание насосов, связанное с постоянством расхода теплоносителя. Качественное регулирование возможно не на всём промежутке температур отопительного периода, это связано с условиями горячего водоснабжения. По [5] для закрытой системы теплоснабжения температура в местах водоразбора должна быть не менее 50ºС, в связи с этим [1] требует температуру воды в подающем трубопроводе не менее 70ºС (резерв, видимо, учитывает падение температуры воды в местных коммуникациях и в теплообменнике ГВС). Регулирование по отопительной нагрузке означает, что температура воды в подающей линии тепловой сети соответствует графику качественного регулирования отопительной нагрузки и то, что сеть у нас будет двухтрубная. Решение о регулировании по отопительной нагрузке в данном случае несколько преждевременно, поскольку в проектируемой сети жилищно-коммунальная нагрузка составляет 70,6%, то есть, по рекомендации [1], регулирование должно проводится по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Теперь определимся со схемой присоединения абонентов. Независимое присоединение нагрузки ГВС уже задано. Для отопления принимаем зависимую схему согласно с рекомендациями [1]. Исходим при этом из двух простых соображений: 1. Зависимая схема дешевле и проще (в регулировании и в расчёте); 2. Наш температурный график (130/70) обуславливает максимальное давление воды в сети около 4 атмосфер, тогда как допустимое давление в самых распространённых в РФ отопительных приборах (чугунных радиаторах) 6 атмосфер. То есть жёсткая гидравлическая связь сети с приборами, являющаяся основным недостатком зависимой схемы, работе нашей сети не помешает. Все три вида нагрузки присоединяем к тепловой сети параллельно. То есть расход теплоносителя будет складываться из суммы его расходов на отдельные виды нагрузки. Всё необходимое для работы оборудование, по возможности, будем располагать в групповых тепловых пунктах (ГТП). Что благоприятно скажется на уровне шума и упростит обслуживание установок. Принципиальная схема такого ГТП приведена на рис. 2.1. Рисунок 2.1 Принципиальная схема ГТП 1 – воздухораспределитель; 2 – калорифер; 3 – регуляторы расхода (по давлению и температуре);

Рисунок 2.2. Схема двух трубной паровой системы с возвратом конденсата: 1- котлоогрегат; 2- редукционно- охладительная установка; 3- паропровод; 4- теплообменник; 5- конденсатоотводчик; 8- обратный клапан; 9- сборный бак конденсата; 10- напорный конденсатопровод. 2.1 Обозначения величин Прежде чем начинать расчёт опишем величины в нём участвующие. Условимся, что параметр со штрихом (например:

t1, t2 – температуры вторичного по отношению к сетевой воде теплоносителя;

2.2 Расчёт температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением В основе расчета температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением расчета закладывается закон изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха [3]:

где:

|

, МВт (3.12)

, МВт (3.12) МВт.

МВт. , (3.13)

, (3.13) , (3.14)

, (3.14)

, МВт (3.16)

, МВт (3.16) МВт

МВт (3.17)

(3.17)

(3.18),

(3.18), ГДж/год.

ГДж/год. ,

, ГДж/год.

ГДж/год. +

+  =

=  ГДж/год.

ГДж/год. , (3.19)

, (3.19) ГДж/год.

ГДж/год. +

+  +

+  =

=  ГДж/год.

ГДж/год. ту.т./год.

ту.т./год.

График1.3 – Годовой график суммарного расхода теплоты потребителями

График1.3 – Годовой график суммарного расхода теплоты потребителями

) будет означать расчётное значение, то есть при расчётной температуре наружного воздуха tнр = -27ºС.

) будет означать расчётное значение, то есть при расчётной температуре наружного воздуха tнр = -27ºС. – текущая (любая) температура наружного воздуха;

– текущая (любая) температура наружного воздуха; – расчётная температура отапливаемых помещений. Поскольку самая высокая температура, требуемая в помещениях абонентов, это 18ºС (жилые и общественные здания), то tпом = 18ºС. Это незначительно повысит нагрузку на отопление и значит

– расчётная температура отапливаемых помещений. Поскольку самая высокая температура, требуемая в помещениях абонентов, это 18ºС (жилые и общественные здания), то tпом = 18ºС. Это незначительно повысит нагрузку на отопление и значит  тоже;

тоже; =

=  =

=  =

=  – температура сетевой воды в подающем трубопроводе. В зоне качественного регулирования определяется температурой перед отопительными установками

– температура сетевой воды в подающем трубопроводе. В зоне качественного регулирования определяется температурой перед отопительными установками  . Минимальный уровень, как уже было сказано 70ºС;

. Минимальный уровень, как уже было сказано 70ºС; ,

,  ,

,  ,

,  – температура сетевой воды после отопительных установок, после калориферов, после установок ГВС и в обратном трубопроводе соответственно;

– температура сетевой воды после отопительных установок, после калориферов, после установок ГВС и в обратном трубопроводе соответственно; – температура воды в стояке местной отопительной системы после смешения на вводе (после элеватора);

– температура воды в стояке местной отопительной системы после смешения на вводе (после элеватора); – средняя температура в отопительном приборе местной системы;

– средняя температура в отопительном приборе местной системы; – эквивалент расхода (здесь G – расход, ср – теплоёмкость (для воды ≈ 4,19 кДж/(кг·ºС));

– эквивалент расхода (здесь G – расход, ср – теплоёмкость (для воды ≈ 4,19 кДж/(кг·ºС)); ,

,  – относительные тепловая нагрузка, эквивалент расхода;

– относительные тепловая нагрузка, эквивалент расхода; ,

, безразмерная удельная тепловая нагрузка отопительной установки;

безразмерная удельная тепловая нагрузка отопительной установки; водяной эквивалент cетевой воды, Вт/К;

водяной эквивалент cетевой воды, Вт/К; температура воды в подающей линии,

температура воды в подающей линии,  .

.