Удельная поверхность горных пород.

Под удельной поверхностью горных пород понимают суммарную поверхность частиц, содержащихся в единице объема образца:

Следовательно, чем больше в породе мелких частиц, тем больше ее удельная поверхность. Согласно принятой классификации удельная поверхность породы, состоящей из: псефитов и псаммитов, не превышает 950 см2/см3; алевритов - от 950 до 2300 см2/см3; пелитов - более 2300 см2/см3. Величиной удельной поверхности определяются многие свойства горной породы: проницаемость, адсорбционная способность, содержание остаточной (реликтовой) воды и т.п. Удельную поверхность нефтеносных пород особенно важно знать потому, что на процессы фильтрации большое влияние оказывают молекулярно-поверхностные силы, действующие на контакте "флюид - порода". Эти молекулярные явления могут существенным образом изменять характер фильтрации. Обычные объемные свойства жидкостей (вязкость, плотность) обуславливаются молекулами, находящимися внутри жидкости, поэтому при фильтрации жидкости через крупно зернистую городу с относительно небольшой удельной поверхностью роль молекул, входящих в контакт с поверхностью невелика, т.к. их число весьма мало по сравнению с числом молекул, находящихся внутри объема жидкости. Если же пористая среда, через которую движется жидкость, имеет большую удельную поверхность (состоит из мелких зерен), то число поверхностных молекул становится сравнимым с числом объемных молекул. Несмотря на кажущуюся простоту понятия удельной поверхности, точное определение ее величины - весьма сложная задача, связанная с большим разнообразием строения горных пород (рис. 1.3.1 и 1.3.2).

Рис. 1.3.1. Различные структуры поровых пространств: а) высокопористые с хорошо скатанными и отсортированными зёрнами; б) очень высокопористые с хорошо скатанными отсортированными и пористыми зернами; в) низкопористые с плохо скатанными и отсортированными зернами; г) пониженной пористости с хорошо скатанными отсортированными, но сцементированными зернами; д) с порами растворения; е) с трещинной пористостью.

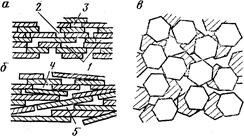

Рис. 1.3.2. Виды пор в пластинчатых минералах а), б) разрезы минерала по различным направлениям; в) вид сверху; поры: 1 - щелевидные; 2 - лабиринтообразные; 3 - замкнутые; 4,5 – клиновидные. В сцементированных породах удельная поверхность в первую очередь зависит от строения и характера распределения пустот, но некоторые из них могут оказаться изолированными от поверхности исследуемого образца и, следовательно, не будут участвовать при определении удельной поверхности. А других способов определения удельной поверхности, при наличии замкнутых пустот в пористой среде пока нет. В слабо сцементированных и несцементированных породах основной способ определения удельной поверхности связан с вычислением суммарного объема, занимаемого в образце только твердыми частицами, для чего предварительно определяется объем пустот (что значительно легче, например, заполнив образец жидкостью). Тогда, зная гранулометрический состав керна, можно определить число песчинок, составляющих каждую фракцию, определить их средний диаметр и объем, а затем найти суммарную поверхность всех песчинок и удельную поверхность образца. Например, пусть известно: объем пустот (пор) в образце Vпор; объем образца Vобр; радиус песчинок r. Для фиктивного грунта (состоящего из частиц шарообразной формы одного диаметра) площадь поверхности всех частиц

а удельную поверхность как

В действительности не все пустоты породы могут быть заполнены жидкостью, т. е. при определении объема пустот насыщением жидкостью часть пор внутри образца остается незаполненной (поры изолированы от поверхности образца). Кроме того, есть так называемые непроточные пустоты - это тупиковые и субкапиллярные поры. Поэтому удельную поверхность пород разделяют на 3 группы - полную, открытую, эффективную: Полная удельная поверхность определяется для абсолютно всех пустот в породе. Открытая удельная поверхность определяется для пустот, связанных с поверхностью образца, в т.ч. тупиковых и непроточных пор. Эффективная удельная поверхность определяется только для проточных пор. Формулы для определения полной, открытой и эффективной удельной поверхности связаны с другими параметрами пористых сред (пористостью, проницаемостью и др.), поэтому будут даны после их изучения.

|

.

.

, где N – число частиц в объеме образца. Если учесть, что объем скелета в образце горной породы равен Vск = Vобр - Vпор, то N = Vск /V1. Здесь V1=4πr3/3 - объем одной частицы. Т.о., суммарную поверхность всех частиц можно найти из формулы:

, где N – число частиц в объеме образца. Если учесть, что объем скелета в образце горной породы равен Vск = Vобр - Vпор, то N = Vск /V1. Здесь V1=4πr3/3 - объем одной частицы. Т.о., суммарную поверхность всех частиц можно найти из формулы: ,

, . (1.3.1)

. (1.3.1)