Хромосомные и генные мутации

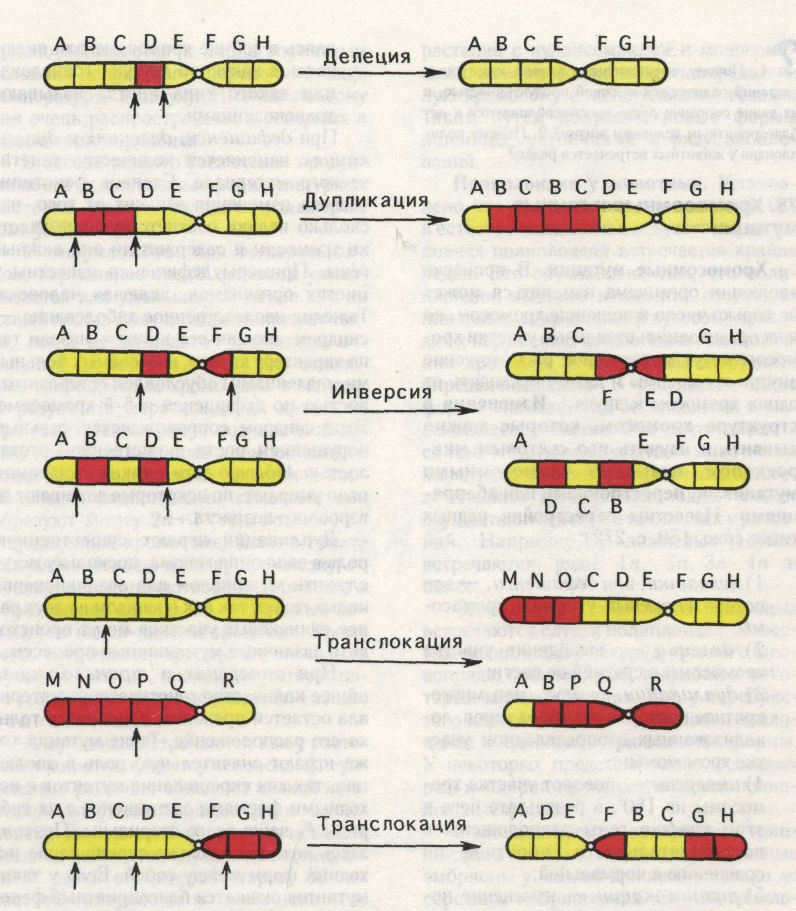

Хромосомные мутации. В процессе эволюции организма изменяться может не только число и величина хромосом, но и их организация: отдельные участки хромосом могут менять свое расположение внутри хромосомы и даже переходить от одних хромосом к другим. Изменения в структуре хромосом, которые можно выявить и изучить под световым микроскопом, называют хромосомными мутациями, перестройками или аберрациями. Известны перестройки разных типов: 1) нехватки, или дефишенси, — это потеря концевых участков хромосомы; 2) делеции — выпадение участка хромосомы в средней ее части; 3) дупликации — двух- или многократное повторение набора генов, локализованных в определенном участке хромосомы; 4) инверсии — поворот участка хромосомы на 180°, в результате чего в этом участке гены расположены в последовательности, обратной по сравнению с нормальной; 5) транслокации — изменение положения какого-либо участка хромосомы в хромосомном наборе. К наиболее распространенному типу транслокаций относятся реципрокные, при которых происходит обмен участками между двумя негомологичными хромосомами. Участок хромосомы может также изменять свое положение и без реципрокного обмена, оставаясь в той же хромосоме или включаясь в какую-то другую. Транслокации такого типа иногда называют транспозициями. При дефишенси, делециях и дупликациях изменяется количество генетического материала. Степень фенотипического изменения зависит от того, насколько велики соответствующие участки хромосом и содержат ли они важные гены. Примеры дефишенси известны у многих организмов, включая человека. Тяжелое наследственное заболевание — синдром «кошачьего крика» (назван так по характеру звуков, издаваемых больными младенцами) обусловлен гетерозиготностью по дефишенси в 5-й хромосоме. Этот синдром сопровождается сильным нарушением роста и умственной отсталостью. Обычно дети с таким синдромом рано умирают, но некоторые доживают до взрослого возраста. Дупликации играют существенную роль в эволюции генома, поскольку могут служить материалом для возникновения новых генов, так как в каждом из двух ранее одинаковых участков могут происходить различные мутационные процессы. При инверсиях и транслокациях общее количество генетического материала остается прежним, изменяется только его расположение. Такие мутации тоже играют значительную роль в эволюции, так как скрещивание мутантов с исходными формами затруднено, а их гибриды F1\ чаще всего стерильны. Поэтому здесь возможно только скрещивание исходных форм между собой. Если у таких мутантов окажется благоприятный фенотип, они могут стать исходными формами для возникновения новых видов. Генные мутации. Генные, или точковые мутации — результат изменения нуклеотидной последовательности молекулы ДНК в определенном участке хромосомы. Такое изменение последовательности оснований в гене воспроизводится при транскрипции в структуре иРНК и приводит к изменению последовательности аминокислот в полипептидной цепи, образующейся в результате трансляции на рибосомах. В результате синтезируется белок с измененными свойствами. Эффекты генных мутаций чрезвычайно разнообразны. Большая часть генных мутаций фенотипически не проявляется, поскольку они рецессивны. Это очень важно для существования вида, так как в большинстве своем вновь возникающие мутации оказываются вредными. Однако их рецессивный характер позволяет им длительное время сохраняться у особей вида в гетерозиготном состоянии без вреда для них и проявиться в будущем при переходе в гомозиготное состояние. Вместе с тем известен ряд случаев, когда изменение лишь одного основания в определенном гене оказывает заметное влияние на фенотип. Одним из примеров служит серповидноклеточная анемия — заболевание, вызываемое у человека заменой основания в одном из генов, ответственных за синтез гемоглобина. Это приводит к тому, что в крови эритроциты с таким гемоглобином деформируются (из округлых становятся серповидными) и быстро разрушаются. При этом развивается острая анемия и снижение количества кислорода, переносимого кровью. Анемия вызывает физическую слабость и даже может привести к нарушениям деятельности сердца и почек и к ранней смерти людей, гомозиготных по мутантному аллелю.

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Крупнейшим обобщением работ по изучению изменчивости в начале XX в. стал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Закон был сформулирован выдающимся русским ученым Н. И. Вавиловым в 1920 г. в докладе на III Всероссийском селекционном съезде в Саратове. Сущность закона состоит в том, что виды и роды, генетически близкие, связанные друг с другом единством происхождения, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости. Зная, какие формы изменчивости встречаются у одного вида, можно предвидеть нахождение аналогичных форм у родственного ему вида. В основе закона гомологических рядов фенотипической изменчивости у родственных видов лежит представление о единстве их происхождения путем дивергенции (расхождения) от одного предка в процессе естественного отбора. Поскольку общие предки имели специфический набор генов, то и их потомки должны обладать примерно таким же набором. Более того, у родственных видов, имеющих общее происхождение, возникают и сходные мутации. Это означает, что у представителей разных семейств и классов растений и животных со сходным набором генов можно встретить параллелизм — гомологические ряды мутаций по морфологическим, физиологическим и биохимическим признакам и свойствам. Так, например, у разных классов позвоночных встречаются сходные мутации: альбинизм и отсутствие перьев у птиц, альбинизм и бесшерстность у млекопитающих, гемофилия у многих млекопитающих и человека. У растений наследственная изменчивость отмечена по таким признакам, как пленчатое или голое зерно, остистый или безостый колос и др. Закон гомологических рядов, отражая общую закономерность мутационного процесса и формообразования организмов, представляет широкие возможности для его практического использования в сельскохозяйственном производстве, селекции, медицине. Знание характера изменчивости нескольких родственных видов дает возможность поиска признака, который отсутствует у одного из них, но характерен для других. Таким путем были собраны и изучены голозерные формы злаков, односеменные сорта сахарной свеклы, не нуждающиеся в прорывке, что особенно важно при механизированной обработке почв.

|