Упражнение 28.

Выберите из группы ведущего мозговой штурм и рекодера. Ведущий сначала согласовывает тему мозгового штурма, а затем проводит его. Упражнение завершается обсуждением достоинств и недостатков проведенного мозгового штурма. Мозговой штурм нацелен на генерацию идей. Но это только начало процесса обсуждения. Далее следует анализ предложений (объединение схожих идей, установление приоритетов и т.д.). Лишь после обработки предложенных идей можно переходить к завершающей стадии совещания — принятию решения. На приведенной выше схеме показаны некоторые приемы согласования решения. Иногда, например, бывает легче отказаться от наименее привлекательных идей, чем выбрать наилучшую; в этом случае применяют метод отрицательного голосования. Принятие окончательного решения может осуществляться либо с помощью «парламентской процедуры», т.е. голосования, либо по методу консенсуса. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки. Парламентская процедура позволяет принять решение достаточно быстро и выявить, насколько единодушна аудитория в выборе того или иного варианта. Главный ее недостаток — порождение меньшинства, оппозиции, которая, как правило, психологически не считает себя связанной обязательствами в отношении решения, за которое не голосовала. Часто при малейшей возможности это меньшинство пытается пересмотреть принятое решение. При консенсусе достигается соглашение, против которого никто активно не возражает; в этом случае не предполагается, что у участников совсем нет возражений или сомнений относительно принимаемого решения, но эти сомнения и возражения не кажутся им принципиальными. Консенсус не порождает оппозиции, однако этот метод требует значительного времени, поскольку наилучший способ достижения консенсуса состоит в возможности высказаться каждому участнику обсуждения (иногда и не по одному разу). Наконец, следует помнить, что совещание будет эффективным только в том случае, если будут выполнены принятые на нем решения. Поэтому на завершающей стадии любого совещания должны быть согласованы механизмы выполнения решений, ответственные, сроки и механизмы мониторинга. 3.7.3. Переговоры Переговоры — одна из наиболее распространенных и одновременно сложных форм делового общения. Часто, однако, представляется, что переговоры — это собственно обсуждение проблем лицом к лицу. Такой подход, как показывает практика, малопродуктивен, поскольку не учитывает двух других этапов переговорного процесса, а именно: подготовку и реализацию договоренностей. Общая схема переговорного процесса представлена на рис. 3.19.

Рис. 3.19. Общая структура переговорного процесса Основные элементы подготовительного этапа:

• формулировка цели/целей, • подбор команды, • «техническое оснащение» — материалы, • выработка НАОС, • согласование технических деталей переговоров (время, место, продолжительность, состав участников и пр.). Пренебрежение хотя бы одним из перечисленных элементов чревато неудачным исходом переговоров. Например, если вы не выработали НАОС, то в ситуации, когда переговоры заходят в тупик, вы будете склонны пойти на уступки, которые, возможно, не оправданы, и в итоге согласитесь на невыгодные для вас условия. Когда готовились переговоры между делегациями Вьетнама и США о прекращении вьетнамской войны, вьетнамская делегация для проживания арендовала особняк в Париже сроком на полгода, а американцы забронировали номера в гостинице сроком на несколько недель. Как вы думаете, какая делегация оказалась предусмотрительней

Рис. 3.20. Подходы к ведению переговоров

В рамках Гарвардского проекта по переговорному процессу был разработан иной, более эффективный подход — метод принципиальных переговоров. Он базируется на двух основных идеях: • первичны не позиции сторон, а их интересы, причем одни и те же интересы могут порождать спектр возможных позиций; • до начала переговоров необходимо сформулировать принципы, на основе которых будет оцениваться приемлемость конкретного варианта соглашения. Одним из ярких примеров успешного применения метода принципиальных переговоров стало заключение так называемых Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем. До начала переговоров ситуация в отношениях между Египтом и Израилем представлялась совершенно тупиковой. Египет, который в результате арабо-израильской войны потерял контроль над Синайским полуостровом, отказывался даже обсуждать вопрос о заключении мирного договора с Израилем, пока тот не вернет Синай. Израиль же категорически отвергал возможность возвращения оккупированного полуострова на том основании, что отсутствие на Синае вооруженных сил Египта — единственная надежная гарантия безопасности страны. Таким образом, стороны занимали взаимоисключающие позиции, и переговоры казались невозможными. Однако президенту США Дж. Картеру и его советникам из Гарвардского университета ситуация представлялась далеко не столь безнадежной. Действительно, позиции были антагонистическими, но были ли взаимоисключающими интересы сторон? Египет был заинтересован в восстановлении территориальной целостности страны путем восстановления суверенитета над Синаем. Израиль желал гарантий безопасности. Оказалось, что можно удовлетворить интересы обеих сторон: Египту возвращался Синайский полуостров, который объявлялся демилитаризованной зоной под международным контролем, что вполне соответствовало интересам Израиля. Этот подход и лег в основу мирного договора между двумя странами. ____ __ __ Таким образом, выяснение интересов сторон гораздо более продуктивно, чем позиционный торг. Однако для того, чтобы такое выяснение состоялось, стороны должны захотеть этого. Более того, ни одна из сторон не должна подталкивать партнера к тому, чтобы тот зафиксировал раньше времени свою позицию. В рамках данного подхода целесообразна следующая последовательность стадий собственно переговоров: • исследовательская стадия, • стадия аргументации, • стадия согласования, • формулировка решения. Особо следует подчеркнуть, что «экономия» на исследовательской стадии или стадии аргументации может дорого обойтись сторонам: вместо поисков решения, которое максимально удовлетворяло бы интересы обеих сторон, переговоры могут пойти по «силовому» сценарию или скатиться к позиционному торгу. Не менее значимой является и фаза переговорного процесса, следующая за достижением договоренностей. Она посвящена реализации последних. Нельзя забывать, что об успехе переговоров судят не столько по подписанному протоколу или контракту, сколько по реальным делам. 3.8. Коммуникации в организационном контексте

Информационные потоки*. Для реализации любых функций менеджмента в организации необходима циркуляция информации. Она осуществляется с помощью трех видов потоков информации: нисходящих, восходящих и горизонтальных. С помощью нисходящих потоков руководство организации распространяет информацию, необходимую менеджменту низшего уровня, а также передает приказы и распоряжения. Без хорошо организованных нисходящих потоков исполнители не будут понимать цели и задачи организации и, следовательно, эффективность их работы резко снизится. Восходящие потоки обеспечивают обратную связь и информацию, необходимую для принятия управленческих решений. При ограниченных восходящих потоках трудно использовать высокую квалификацию высшего управленческого звена, поскольку топ-менеджеры вынуждены принимать решения в отсутствие информации или основываясь на неполных и неточных данных. Горизонтальные потоки информации необходимы для поддержания целостности организации, предотвращения департаментализации, ускорения принятия решений, интеграции организационных целей. Ясно, что в большинстве случаев информационные потоки обеспечиваются посредством тех или иных форм межличностных коммуникаций. Поэтому эффективность последних в значительной степени определяет качество организационных коммуникаций.

|

• сбор информации,

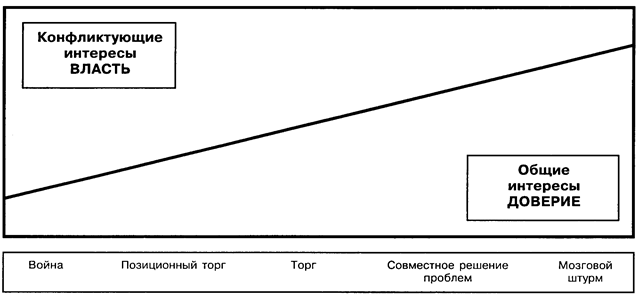

• сбор информации, Собственно переговоры могут вестись по-разному. Спектр возможных вариантов показан на рис. 3.20. В случае конфликта интересов, непримиримых противоречий и недоверия между сторонами конфликты обычно разрешаются с позиции силы, т.е. между сторонами начинается война в прямом или переносном смысле. По мере роста доверия и ослабления «непримиримости» интересов можно перейти к наиболее распространенной форме ведения переговоров — к позиционному торгу: стороны формулируют свои позиции, и в дальнейшем идет их корректировка, причем обычно используется метод компромисса. Этот подход к переговорам не слишком эффективен, поскольку в результате обе стороны чаще всего получают вовсе не то, что они хотели бы получить.

Собственно переговоры могут вестись по-разному. Спектр возможных вариантов показан на рис. 3.20. В случае конфликта интересов, непримиримых противоречий и недоверия между сторонами конфликты обычно разрешаются с позиции силы, т.е. между сторонами начинается война в прямом или переносном смысле. По мере роста доверия и ослабления «непримиримости» интересов можно перейти к наиболее распространенной форме ведения переговоров — к позиционному торгу: стороны формулируют свои позиции, и в дальнейшем идет их корректировка, причем обычно используется метод компромисса. Этот подход к переговорам не слишком эффективен, поскольку в результате обе стороны чаще всего получают вовсе не то, что они хотели бы получить.

Если доверие между сторонами велико и они не склонны рассматривать свои интересы как взаимоисключающие, переговоры могут свестись к совместному разрешению проблемы, высшей формой которого является мозговой штурм.

Если доверие между сторонами велико и они не склонны рассматривать свои интересы как взаимоисключающие, переговоры могут свестись к совместному разрешению проблемы, высшей формой которого является мозговой штурм. Межличностные коммуникации исключительно важны в менеджменте, поскольку, как уже говорилось, они используются менеджером при реализации практически всех его профессиональных функций. Однако при этом не следует забывать, что межличностное общение — это лишь часть организационных коммуникаций. Для полноты картины необходимо указать «стыковки» межличностных аспектов коммуникаций и их организационных аспектов.

Межличностные коммуникации исключительно важны в менеджменте, поскольку, как уже говорилось, они используются менеджером при реализации практически всех его профессиональных функций. Однако при этом не следует забывать, что межличностное общение — это лишь часть организационных коммуникаций. Для полноты картины необходимо указать «стыковки» межличностных аспектов коммуникаций и их организационных аспектов.