Ичково тридцатых годов 4 страница

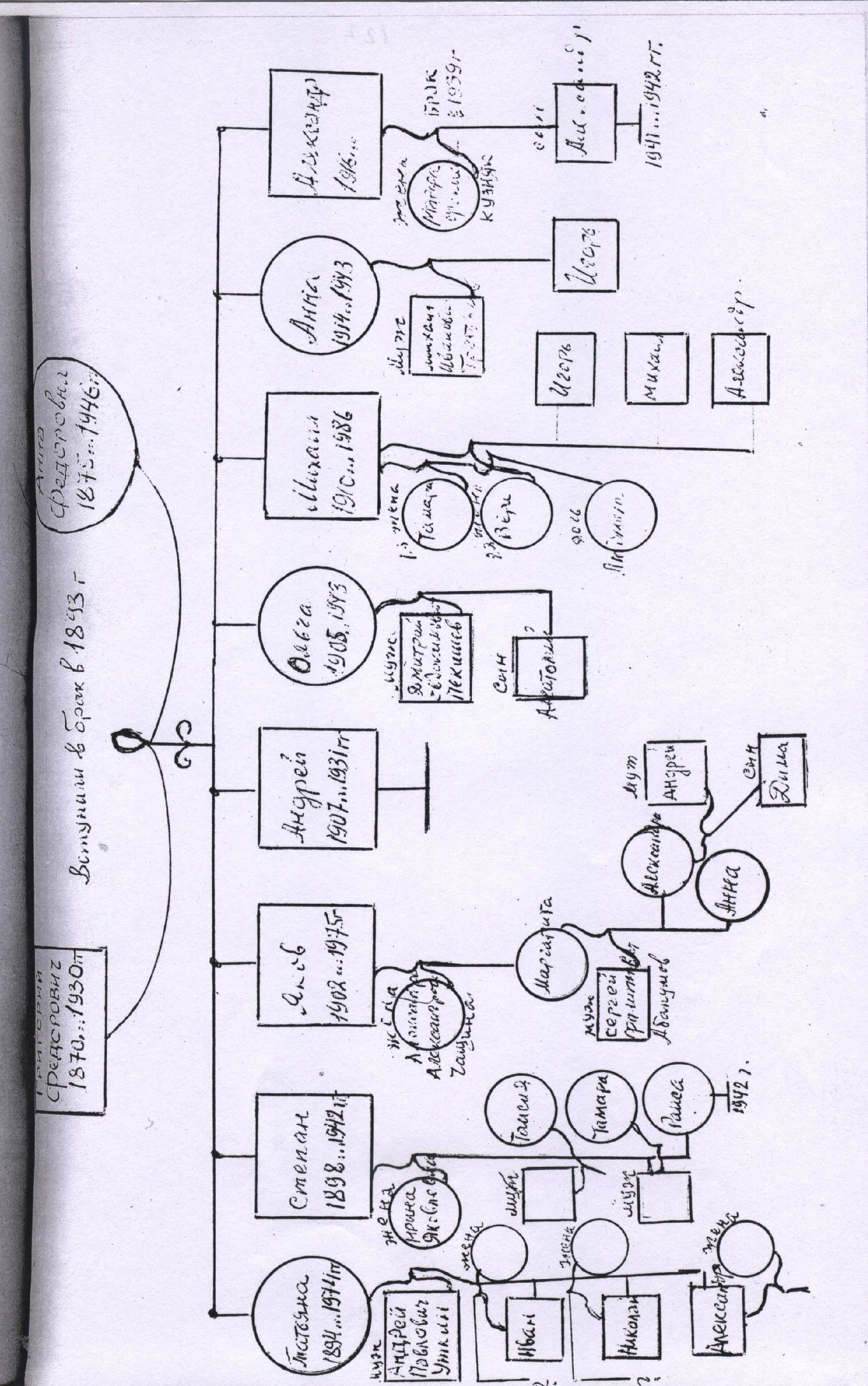

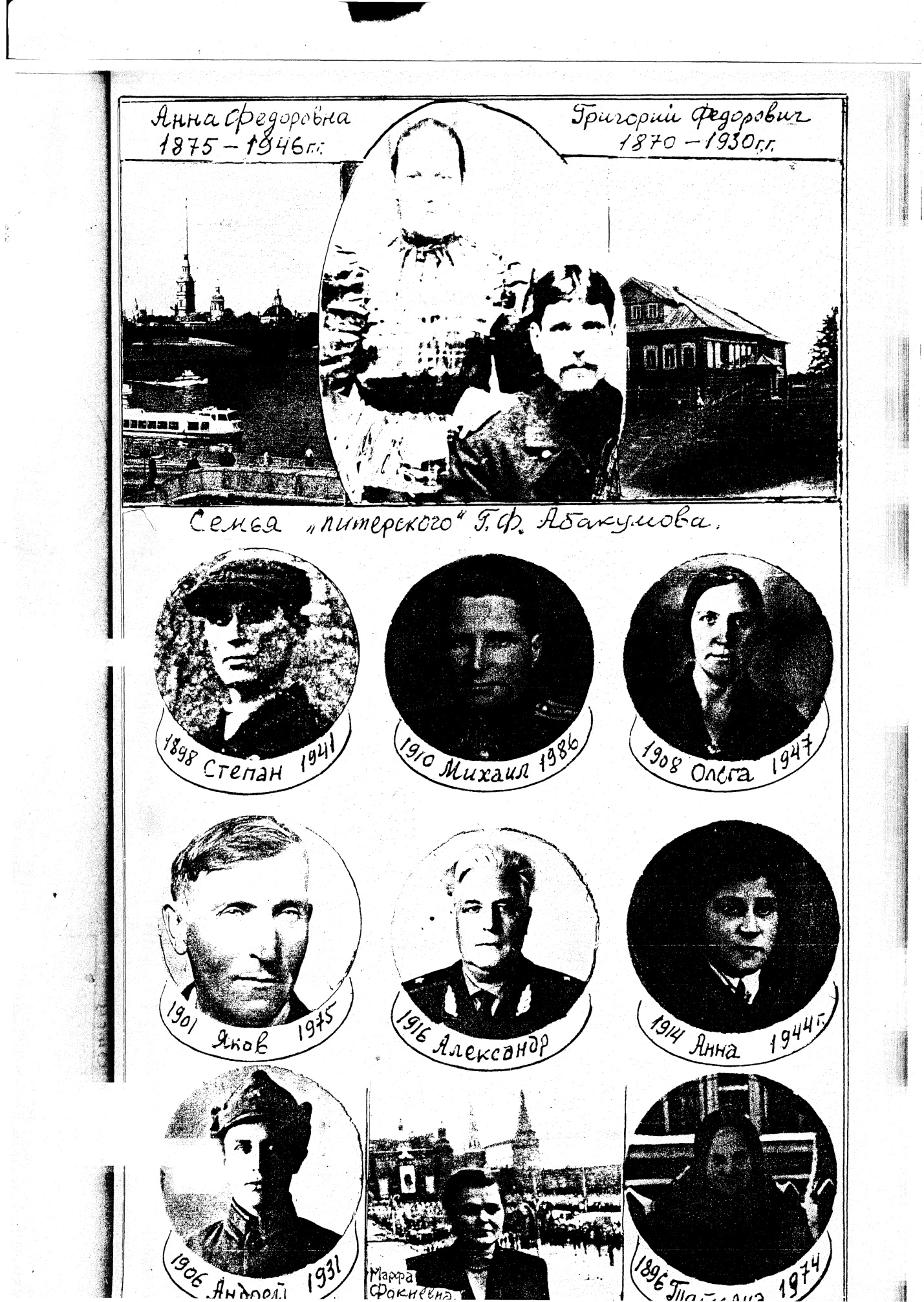

В этом повествовании опишу семью Абакумова Григория Фёдоровича, глава которой был питерским, обучавшим старших сыновей своему ремеслу для работы в городе. Многие положения, изложенные в последующем, присущи большинству семей питерских, живших в Петербурге и в Ичкове. Эти семьи значительно отличались от тех семей, которые непрерывно жили в Ичкове, и глава семьи в которых не был отходником. После окончания гражданской войны, вернее по освобождении Севера от интервентов и белогвардейцев, землю поделили по числу едоков в каждой семье. До революции здесь землю наделяли только на мужской пол. Женщин "душами" не считали, и земли на них не полагалось. Советская власть распорядилась произвести передел земли пo едокам. Каждая семья подучила свою долю. Последний передел земли был в начале века, и к моменту революции с наделом земли дело обстояло очень плохо. К этому времени количество членов каждой семьи возросло. О наделах земли до революции приведу такой пример. У Константина Лучинина было восемь дочерей и жена девятая, а земельный надел только на него одного. Вот и живи, как хочешь; конечно, он был бедняком. Уменьшение числа бедняков в Ичкове произошло после того, как разделили землю по количеству едоков. Уже к концу двадцатых годов многие бедняки вышли в середняки, а единицы середняков - в кулаки, содержавшие батраков и арендовавшие землю у безлошадников - бедняков. Отходники - "питерские" стали дольше жить в деревне, а некоторые порывали с городом и возвращались на постоянную жизнь в деревне, особенно те, возраст которых приближался к 60 годам. Пенсий-то для отходников не было. В семьях питерских был большой авторитет матери, и все же окончательное решение главных вопросов было за отцом. Все решения отца и матери для детей и снох являлись законом, исполнялись беспрекословно. Во взаимоотношениях в семье соблюдалось старшинство по возрасту, надо было говорить только правду, а за ложь наказывали даже физически. Учитывая длительное отсутствие отца в семье, до 12-13 лет мальчишек воспитывала больше всего мать, и сразу по окончании начальной школы сыновей брал отец с собой в Петербург (Петроград) учить ремеслу. Дочерей мать воспитывала до их замужества. Слово материнское крепко держало семью, мать почитали все. В двадцатых годах сохранялся еще родительский деспотизм: без родительского благословения сын не мог жениться, а дочь не могла выйти замуж. Невесту для сына, как правило, выбирали родители. Так было и для Степана, и для Якова. Яша выбрал себе невесту на Украине, когда воевал против банд Махно. Написал об этом родителям, но родительского благословения не получил, а сообщили ему, что для него подобрали невесту, сосватали и, как только приедешь домой, будут гляденье со стороны невесты и смотрины с нашей стороны. Посмотрят они тебя, а ты невесту свою, ее здоровье и красоту, и свадьбу после этого сыграем. Нам уже известно о приданом для невесты, девушка работящая, мастерица и веселая, тебе понравится. Живет она в Копачеве, Александра (Саша) Чащина. Отец твой уже заготовил бревна на дом для тебя с женой, и место для дома сельсовет определил. Вот так и было все решено. Старшую дочь Татьяну выдали за Андрея Павловича Уткина, хорошего кровельщика и прекрасного печника, работавшего вместе с нашим отцом в Питере. И для Степана отец с матерью сосватали Ирину Яковлевну Вершинину. До какой нелепости родительский деспотизм доводил в вопросах женитьбы детей, приведу такой случай. У Ивана Григорьевича (в Моторихе) была дочь-красавица Вера, любившая молодого человека из соседней деревни. Просили она и ее жених родительского благословения, но ей не дали, а выдали насильно за односельчанина Копалина, приехавшего из Москвы в Ичково, чтобы жениться на этой красавице и увезти в Москву. Дело кончилось смертью Веры, потрясшей не только своих родителей, но практически все семьи, узнавшие об этой трагедии. Только с начала тридцатых годов этот деспотизм стал искореняться, хотя многие старые обычаи еще сохранялись. К примеру, для сестры Нюры готовилось приданое, как говорили, сундук с приданым, перину, подушки, одеяла и другие необходимые в семье вещи. Но мать считала это не главным. Ежедневно приучала мать своих дочерей прясть тонкие нити, ткать полотно, шить простые, но необходимые вещи, вязать чулки, рукавицы и кофточки. Много уделялось внимания правильному уходу за коровой, приготовлению пищи, накрытию стола и правилам приличия, тем, которыми сама владела. Считалось главным, для невесты быть хорошей хозяйкой, умеющей кормить мужа и ухаживать за детьми. Такое "приданое", как умение и трудолюбие, требовалось и от жениха, и если этого у него нет, то за него не выдадут хорошую невесту. Таким "приданым" молодые люди должны были обладать: девушки к 18 годам, а мужчины к двадцати годам. Считалось обычаем брать в жены девушку моложе на три года будущего мужа. Перед призывом в армию происходил сговор, смотрины, и невеста ждала своего жениха из армии. Как только сын женился, отец стремился построить для молодоженов дом к моменту рождения первого ребенка, выделить положенную часть имущества и оформить отделение сына по закону - через сельсовет. Жить вместе отец с матерью стремились с последним сыном, а для старших сыновей создавались условия самостоятельной жизни. Дом для отделенного сына строили, по возможности, рядом или вблизи с родительским, и родственных связей и взаимопомощи не прекращали. Работы в поле и на пожнях стремились выполнять вместе. До двух лет строили дом для сына. За это время невестка стремилась показать свои способности к самостоятельному ведению хозяйства. Такую невестку свекровь обожала, и в семье царили мир и радость. Ссоры, хотя и были, но очень редко. Когда невестка становилась матерью, все в дома преображалось, стар и млад почитали молодую мать, стараясь чем-то ей помочь или в чем-то угодить. Семья для каждого из нас была "началом начал". В ней, крепкой, сплоченной, трудолюбивой, воспитывалось наше отношение к труду, знаниям, уважение к старшим. Как правило, работать начинали с детства - летом, когда не ходили на занятия в школу, и круглый год после окончания начальной школы. Труду учились у отца и матери, у старших братьев и сестер. В школе мы получали необходимые знания и общественное сознание (детских ясель, садиков, площадок тогда не было). У жителей Севера существовал суровый закон - дети, особенно мальчики, должны обязательно окончить сельскую школу, четыре класса, а потом уже обучаться мастерству. Поэтому хотя на улице мороз, метель, снегу много, сугроб на сугробе; а мы гурьбой пробивались в школу через луг, Северную Двину в школу, находившуюся в Копачеве. Шли по занесенной снегом дороге, обозначенной вешками из елок, почти три километра. Эти вешки дали нам настоящую будущую жизнь. В рождественские, крещенские и другие морозы мы обмораживали и щеки, и носы, и даже пальцы на ногах, но четвертый класс успешно закончили и не замерзли, и не утонули, переправляясь через Северную Двину осенью и весной два раза в день. Родители же гордились: они у нас большие, грамотные. После школы отец обучал сыновей своему ремеслу, чтобы была династия кровельщиков, работающих в Петрограде (Ленинграде). Матери и отцу помогали все дети. Старшим подражали, о младших заботились, и шла нормальная жизнь. Мать и отец направляли и контролировали наше взросление, без особых нотаций приучали к труду. Наши ребячьи забавы протекали в делах хозяйских под руководством и с помощью взрослых, а поэтому мы навсегда различали, где игра, а где работа. Каждый из детей начинал по-настоящему работать сразу по окончании учебы в школе с двенадцати-тринадцати лет. С покупкой лошади вся моя жизнь преобразилась. Кормить, поить, чистить лошадь я стремился ежедневно. Поездка верхом, правильно запрячь "Рыжика", получить лестное слово отца "Молодец" было верхом мечтаний. Возить сено на пожнях, снопы с поля в гумно - это был все же труд, но для всех ребятишек и радость за то, что доверили. Всякий раз мы выпрашивали работу, и по загорающимся у нас глазам отец или мать определяли, какое поручить дело. Нас не понуждали к труду, мы стремились доказать, что уже можем работать наравне со взрослыми, и работа нам требовалась. Сестренки в 13- 15 лет самостоятельно ухаживали за коровой, и кормили и доили буренушку. Всегда стремились помочь матери, особенно в страду, сделать получше и побыстрее, чтобы побежать на посиделки и вечеринки. Наряду с серьезным трудом, всем нам представлялось право на игры и различные забавы в свободное время от работы и домашних дел по уходу за животными, заготовкой дров для печек, воды и корма скоту.

ОТЕЦ. Отец мой был "питерским". Родился он в Ичкове в 1870 году в семье крестьянина - отходника, сезонно работавшего на судоверфях и по деревням, по специальности пильщика досок. Родители отдали Григория, двенадцатилетнего, в люди в Петербург в мастерские Телегина, где работал его дядя и другие ичковские кровельщики. К двадцати годам отец стал хорошим кровельщиком с "приличным заработком, снял квартиру в Казачьем переулке (теперь переулок Ильича) и женился на Анне Федоровне, дочери тоже "питерского", работавшего в Петербурге кровельщиком. До начала века отец и мать безвыездно жили в Питере. В Петербурге Анна Федоровна родила дочь Татьяну и сына Степана. Жизнь усложнилась. Отец, собрав необходимую сумму денег, строит в Ичкове дом и покупает корову. С 1900 года Анна Федоровна с детьми все лето стала жить в Ичкове, изредка навещая отца в Питере, а зимой на несколько месяцев отец приезжал в Ичково. Так и жили в городе и в деревне и вырастили восьмерых детей. Степан, старший сын, с десяти лет жил с отцом в Петербурге, стал специалистом-кровельщиком, рабочим, порвавшим в конце двадцатых годов полностью с деревней. Десятилетним мальчишкой увез отец в город и второго сына, Якова, и тоже обучил кровельному делу. К восемнадцати годам Яков уже был самостоятельным кровельщиком. Однако в жизнь семьи вмешалась сначала первая мировая война, а затем гражданская. В 1915 году Степана призвали в армию и отправили на фронт. Отец продолжал жить и работать в Петербурге вместе с Яковом до 1918 года. Случилось непредвиденное для отца. В октябре 17-го года отец был приглашен рабочими мастерской принять участие в штурме Зимнего дворца. Он согласился, так как хорошо знал руководителя рабочей дружины и доверял ему. До Зимнего они не дошли, стояли в одном из дворов в ожидании приказа, да так и не получили. Все сделали без их помощи матросы да красногвардейцы, как рассказывал мне отец. На следующий день он пошел на работу в мастерскую, но почувствовал очень плохое отношение со стороны хозяина мастерской, которую еще не национализировали. Заказов на кровельные работы почти не было, заработка не стало, и отец уехал в Ичково, сохраняя за собой квартиру. После Октябрьской революции большую часть времени провел в деревне, занимаясь сельским хозяйством, и только летом периодически ездил в Петроград на заработки с главной целью, чтобы сохранить за собой квартиру, в первую очередь для сыновей, воевавших на фронтах гражданской войны и боровшихся с бандами. В армии он не служил. Его участие в гражданской война ограничилось только несколькими месяцами работы в обозе, на казенной лошади (войсковой обоз Красной Армии). С 1928 года полностью он переехал жить в Ичково, передав ленинградскую квартиру сыну Степану, который стал рабочим, порвавшим с деревней. Когда я родился, отцу было сорок шесть лет. Поэтому я его помню уже пятидесятилетним. Был он росту выше среднего. В плечах, хотя и нe косая сажень, но все же был широк и чуточку сутулился. Волосы каштановые расчесывал на прямой пробор, волосы на висках были «серебряными». Цвет глаз

не помню, кажется, были серые. Усы и борода тоже были каштановые, но светлее волос на голове. Усы аккуратно подстриженные, без седых волос. Борода широкая, "лопатой", а по средине шла прядь седых волос, разделяя бороду как бы на две половины. Руки большие, узловатые, а на правой руке не было указательного пальца. Отец говорил, что "зевнул", и палец попал в шестерни токарного станка. Взгляд был строгий, но не суровый. Говорил мало, но был с соседями и с родней общителен. Когда Михаил приносил из сельсовета, где он работал секретарем, газеты, то отец весь вечер читал и иногда долго беседовал с Мишей. Ко мне он относился очень хорошо, только как-то жалостливо, что я очень мал, а он уже стар. Особых ласковых слов мне не говорил, а если был довольным по отношению ко мне, то как-то особенно легко, ласково трепал мои волосы и, сияя всем своим лицом, улыбался и произносил: "Молодец". Вообще-то отца я видел мало. До двадцать восьмого года все же он много времени работал в Ленинграде. Двадцать восьмой и двадцать девятый годы я жил у дяди в Архангельске, был учеником слесаря в мастерских "Нарпита", а в тридцатом осенью отец умер. Лето тридцатого года после учёбы в школе колхозной молодежи я неотлучно был с отцом, когда он тяжело болел. Вот этот период и остался у меня в памяти о своем отце. Основное воспитание я все же получил от матери, с которой я прожил до осени тридцать седьмого года, т.е. до призыва в армию. Последние дни жизни отца я описал в рассказе "Путик". МАТЬ была роста выше среднего, но чуть ниже отца. Очень стройная. Ходила с гордо поднятой головой, во всем чувствовались независимость и высокое достоинство. Волосы русые, пышные, коса до пояса, но быстро поседели. Глаза голубые, сияющие и с какой-то лукавинкой. Лицо строгое, голос ровный, располагающий собеседника. Любила шутить, в тяжелые минуты не унывала, а стремилась найти выход. Пользовалась большим уважением соседей. Соседки часто приходили посидеть, поговорить, чайку попить. В молодости мать была главой в квартире в Петербурге, где они жили с мужем безвыездно до начала века. Когда построили дом в Ичкове, она стала главным творцом этого дома, в котором и прожила сорок шесть лет, периодически выезжая в Петербург к мужу. Мать по-своему наводила строгий порядок в доме и создавала необходимый уют для всей семьи, достигавшей пятнадцати человек. Анна Федоровна очень заботливо и уважительно относилась к мужу и до забвения заботилась о детях. Обуть, одеть, накормить детей входило в ее обязанность, но не меньшей обязанностью считала для себя научить дочерей всему тому, что умела сама делать. Дочери жили с матерью до замужества. Настойчиво, но ненавязчиво прививала любовь к труду своим детям. В ичковском доме были простые, недорогие и только необходимые вещи. Что было в питерской квартире, я не знаю. Одевалась мать аккуратно, строго и держала всех детей в строгости к одежде, обуви и добивалась бережливости во всем. Она была всегда в работе, ни на что не жаловалась, не причитала, а ее требования и даже просьбы мы выполняли беспрекословно. Она учила нас справедливости как между собой в семье, так и особенно со всеми односельчанами - взрослыми и нашими ровесниками. Переводя на современные понятия, она больше всего занималась нашим воспитанием, потому что отцу было некогда, работал он больше в городе и мало общался с малыми детьми. "Отдыхала" мать обычно за вязанием рукавиц или чулок, штопаньем одежды, к чему приучила и дочерей. Очень любила слушать громкое чтение книг. Сама она научилась читать во время ликбеза в 1925-28 гг. и могла читать книги с крупным шрифтом. Несмотря на то, что была практически неграмотной, добилась того, что все дети имели образование не менее четырех классов, а при советской власти двое получили высшее образование. Мать была очень терпелива, любила шутить, никогда не кричала на нас. Она была домашним учителем выполнения всех дел по ведению хозяйства и по полевым работам. При этом незаметно для нас прививала любовь и радость за сделанную работу, особо хорошо сделанную, и труд ежедневный был для всех нас в радость, приносил пользу каждому и всей семье. Мать и отец всем нам привили трудолюбие и добивались того, чтобы каждый из нас имел специальность для работы в городе и умел бы выполнять все сельскохозяйственные работы в своем индивидуальном хозяйстве. Авторитет матери был очень велик. Дети слушались ее, повиновались, была общая любовь между детьми, честность, прямота, более всего ценившиеся в семье всеми. Свет и тепло матери, ее заботливые руки и все понимающие глаза сопровождали нас от рождения и все годы, пока она была рядом с нами. Она жертвовала для детей всем, чем могла, воспитав восьмерых детей. Была очень терпелива, внимательная и очень добрая. И мать и отец требовали от своих детей делать все на совесть, быть порядочными и трудолюбивыми. В семье мы ощущали тепло, полноту жизни и счастье в совместных хлопотах и труде. У нас здесь в семье рождалось чувство уважения к старшим, к окружающим, вырабатывались нормы поведения и любовь к Ичкову и вообще к родному краю, а у старших братьев - к Ленинграду. Безусловно, в семье были и размолвки, неладные взаимоотношения, хотя и временные. Но все это проходило быстро, мне думается, благодаря взаимной терпимости при этих неладах. Была и особенность. Стремились, чтобы о разногласиях в семье не знали соседи и на работе. Твердо выполнялось требование отца и матери: "Не выносить сор из избы". Хотя теперь считается, что соседи и товарищи по работе помогут в трудную минуту. Видимо, разногласия в семье тогда были менее значительны. При воспоминании о матери в сознании зримо появляется большая русская печь, беленная, без единого пятнышка, около которой всегда была мать. Каждую неделю она пекла хлеб. Ставила круглые караваи (хлебы) на горячий, чисто выметенный сосновым помелом печной под. Тотчас из-под заслонки начинал струиться горячий запах ржаного хлеба, запах родного дома, тепла и покоя. Иногда к ржаной муке прибавляла обдирной ячменной муки, от чего хлеб становился белее. До сих пор не могу сравнить по вкусу городской ржаной хлеб с ржаным же, который выпекала мать. Ржаной хлеб теперь недооценивается, но можно надеяться, что скоро вновь восторжествует русский ржаной хлеб. Ученые доказали, что ржаной хлеб в два раза больше, чем пшеничный, содержит в своих белках аминокислоты, свойственные животному происхождению, и до 45% углеводов превращающихся в организме в глюкозу и сахар. Ржаной хлеб поставляет витамины, минеральные вещества и хорошо усваиваемое железо. Может быть, пшеничный хлеб и лучше, но на севере пшеница плохо растет. В печи мать варила для нас густую ржаную кашу "густяху", которую ели, окуная в разогретое сливочное масло. Пекла заварные и тертые калачи. Излюбленным кушаньем у нас были блины красные и топтуны. Чаще всего мать угощала нас блинами, приговаривая; "Кушайте на здоровье красные блины". Пекла она блины из дрожжевого теста не только на масляной неделе, а всякий раз, когда к нам приезжали зятья или приходили гости, а также по праздникам. В остальные дни пекла блины на кислом молоке или из пресного теста. Блины выпекала в этой русской печи на черной чугунной сковороде, очищенной солью, прокаленной, протертой, а потом смазанной сливочным или, когда было, то растительным маслом. Вот после такого очищения сковороды все блины получались хорошие и не комом. Перед выпечкой каждого блина разогретую сковороду смазывала тонким слоем масла при помощи крылышка куропатки. Внимательно наблюдала за выпечкой блина и, когда одна сторона зарумянится, блин переворачивала и затем безошибочно определяла его готовность. Готовые блины поливала (или смазывала) маслом, клала на тарелку стопкой по десять штук. Если из Ленинграда или Архангельска привозили пшено или гречневую муку, то мама выпекала блины с добавлением просяной (гречневой) муки и, подавая на стол, говорила: "Отведайте топтунов". Эти блины были ароматные, вкусные и сытные. В великий пост Анна Федоровна пекла блины из ржаной муки на воде. Часто в блин клала начинку из творога, свертывая конвертом и запекая его. По воскресным дням и праздникам в большом количестве пекла шаньги (шанежки) - лакомство в виде булки с рыхлой внутренностью, с исподкой, поджаренной на сливочном масле, со смазанной маслом или облитой сверху сметаной. В постные дни пекла постные шаньги на листьях чемерицы или подорожника. В особо торжественные дни пекла колобы из ячменной муки, замешанной в масле. Шанежки и колобы были привилегией нашей жизни. Она была мастерицей стряпать пироги-капустники, с черемухой и яйцом. В доме витал волшебный запах домашнего пирога. О кулинарном искусстве матери можно рассказывать много, она много внимания уделяла разнообразию блюд в тот очень трудный период времени, когда в лавке не могли ничего купить, да и денег-то практически не было. На всю жизнь запомнились бесхитростные завтрак и ужин, когда мать нам давала по кринке парного молока (сразу же после дойки коровы) и по ломтю пахучего, пышного, посыпанного солью ржаного хлеба. Но это было в то время, когда была своя корова. В голодный тридцать второй год основой пищи были похлебка, затируха, тюря, грибные, ягодные блюда да хлеб наполовину с мякиной и всякой съедобной травой. Но вот на трудодни стали получать зерно и картофель, и как только появился некоторый достаток продуктов, так сразу же стали разнообразнее блюда, приготовленные из круп и муки; широко использовали овощи, лесные ягоды, грибы, рыбу в различных пирогах, кулебяках и расстегаях. Мы терли картофель, чтобы получить крахмал, и мать готовила кисели брусничные, черничные и даже клюквенные. Вместо сахара добавлялся в кисель настой можжевеловых ягод. Вообще, следует отметить, что в двадцатых и тридцатых годах грибные и ягодные блюда были круглый год и каждый раз с какой-либо выдумкой. Мясные блюда были очень редко и только осенью, когда забивали птицу, оставляя на зиму две-три курицы и петуха, да еще ели боровую дичь, которую мне удавалось добыть, охотясь в лесу. В качестве приправы использовали дикий лук, собранный на пожнях, хрен, накопанный на запущенных полях, мяту и редко привозные пряности. Всегда был отменно приготовленный квас, утолявший жажду. Кулинарное мастерство ичковских женщин было очень высокое. Они ухитрялись десятки блюд готовить из картофеля, редьки, репы и даров леса, разнообразя питание. В почете был сбитень, который мать готовила так: в литре воды растворяла до100 г меда, немного сахара или патоки и в чугуне кипятила несколько минут, затем доливала настоя мяты, тмина или хмеля для запаха и отвара целебных трав, чаще всего от простуды. Эту смесь в чугунке вновь ставила в печь потомить с полчаса, затем процеживала напиток и подкрашивала жженым сахаром и давала нам пить в горячем виде в чашках с ручкой. Сбитень готовила, как правило, зимой от простуды. Был у нас и настоящий сбитенник, купленный отцом в Питере, как говорила мать: "Куплен по глупости". Сбитенник - медный чайник, в середине которого труба, как у самовара, ее заполняли горящими углями, а снизу решетка и ножки такие же, как у самовара, только чуть меньше по высоте. Этот медный, начищенный до блеска чайник стоял на кухне, на полке на видном месте и был своеобразным украшением. Мать его называла "бездельником". В нем не кипятила сбитень, а томила или подогревала напиток, перед тем как разлить по чашкам Сбитенником пользовались только по праздникам, а в такие дни из чугунка. Помнится, как в сырые холодные дни из чугунка наливали нам душистое, горячее питье и к нему давали шанежку или калач. В ноябре на кухню заносили ткацкий станок и ставили его в красном углу, где икона, около окна. Слева стол, рядом с которым светильник или на столе керосиновая лампа, а справа у стены широкая скамья. Станок выглядел внушительно и весь оживал, когда мать начинала ткать на нем полотно. Быстро сновал челнок, вслед которому следовал удар пленками по поперечной нити, вышедшей из челнока, и нажималась педаль - поочередно то правой, то левой ногой. Станок стучал, поскрипывал, шатался и покорно слушался ткачихе. Рождалось полотно, которое наматывалось на вал по мере увеличения его длины. Ткала мать полотно днем в свободное от работы по хозяйству время, вечером после обредни при свете от лучин или керосиновой лампы. Мы под ритмичный стук ткацкого станка готовили уроки, читали вслух книги для себя и для матери, радовавшейся нашему к ней вниманию и вечернему спокойствию дома. Весной, когда вся пряжа была соткана, станок вновь выносился в черные сени и ставился около жерновов так, чтобы не поломать и основ его не порвать. Весной сеяли лен, и начинался полный цикл работы по тщательно продуманной технологии до получения нового полотна. Из домотканого полотна шила нательное белье, скатерти, простыни, полотенца, а из грубого полотна - портянки, мешки и т.п. Одевалась мать вообще "по-городскому", а на работу - с учетом суровых условий севера. Праздничное одеяние, бережно сохраненное в домашнем сундуке, мать и старшая ее дочь Татьяна одевали обычно в Петров день. Рукава рубашки были вышиты образцами птиц, деревьев и даже коня. Сарафан носили с рубахой, поясом и передником, украшенным вышивкой и перламутром. Наряден был головной убор, скрывавший волосы (повойник, кокошник и красивая шапочка). Все это было их приданое. У Ольги и Нюры такой одежды не было. Женщины ходили всегда с покрытой головой, такова была традиция, связанная с суеверием. Мать повседневно носила повойник, красиво сделанный: высокий, мягкий с околышем суживающимся к затылку. Она в нем выглядела всегда аккуратной. В будни на повойник надевала платок, а в праздник - кокошник. Сыновей было пять и три дочери. Расскажу только о двух сыновьях, живших в Ичкове и работавших в колхозе "Новая жизнь": Якове, прожившем тут всю жизнь, и Александре, жившем в Ичкове до 1935 года. Яков Григорьевич свою трудовую жизнь начал в Петрограде кровельщиком. В 1918 году, по возвращении из Питера в деревню, был мобилизован белогвардейцами в армию, обучался около двух месяцев военному делу и под руководством большевиков перешел на сторону Красной Армии, с частями которой воевал не только до конца гражданской войны, а и после ее окончания участвовал в ликвидации банд на Украине. Домой возвратился в двадцать четвертом, уехал работать в Ленинград, где и работал до женитьбы. Жена его Александра Александровна не пожелала поехать ни в Ленинград, ни в Архангельск, и потребовала, чтобы Яша остался в деревне. Никакие уговоры ее отца и матери, мужа, свекрови и свекра не имели успеха. Свое нежелание жить в городе объясняла тем, что не переносит городской сутолоки и коммунальной квартиры. Она ceбя считала, а это так и было, хозяйкой, матерью, любящей работать хоть круглые сутки на своем клочке земли, в своем доме. Она пользовалась авторитетом среди односельчан, умела вести умные разговоры, давала иногда советы, много читала, была степенной, но была остра на слово, хорошо пела и заразительно смеялась. Она так и искрилась жизнерадостностью. Яков любил ее безмерно, подчинялся во всем, шутил, острил и считал свою жену командиром. С момента организации бригады лесорубов в колхозе с того далекого тридцатого года более сорока лет проработал Яков Григорьевич в Северодвинской тайге. Овладел за эти годы до тонкости всеми секретами профессии лесоруба. Он подготовил десятки молодых людей к этому нелегкому труду, будучи их наставником. Древняя профессия – лесоруб сохранилась, хотя теперь уже почти не применяют топор, когда-то основное орудие труда в лесу. Работал Яков Григорьевич сначала топором, сваливая наземь могучие деревья, очищал сучья и кряжил. Затем появилась лучковая пила, повысившая производительность труда, но не облегчившая труд рабочих на лесосеке. По две-три нормы выполнял Яков Григорьевич в годы первых пятилеток. Лишь в 50-е годы в его руках появилась моторная пила "Дружба", которой он за считанные минуты перерезал ствол любого дерева и сталкивал его в нужном направлении. Труд на валке леса стал производительнее, но отнюдь не легче. Зимой - снег по пояс, ходишь, как на привязи, острил Яша. Работа вальщика была по-прежнему и тяжелая, и опасная. На валочных машинах Якову Григорьевичу не довелось работать. И все годы он перевыполнял существовавшие нормы выработки, считая заготовку леса настоящим мужским делом. Только Великая Отечественная война сделала перерыв на четыре с лишним года в его ежедневном тяжелом труде лесозаготовителя, требующем выносливости, смекалки и большой физической силы. Сплавлял он лес по лесным речкам, где требовалась не только сила, но и ловкость. Трудно было в тридцатые годы с питанием на лесозаготовках. Тресковые головы да перловка были основной пищей лесорубов. Жизнь в бараках, сон на нарах в холодном помещении, тоже было нелегко переносить. Но все он перенес и выстоял. Не отпугнули его от работы в лесу ни мороз, ни снег, ни дождь и слякоть, ни назойливые комары. Крепко связал жизнь Яков с колхозом и лесом. Но вот в старости пожалел, что не ушел из колхоза в леспромхоз, когда на пределе жизни в семьдесят лет ему определили пенсию от колхоза: восемь рублей в месяц. Накоплений нет, коровы нет, здоровье пошатнулось. Долго сидел он со слезами на глазах, вспоминая, что ведь хотел и мог уйти в леспромхоз, да победила привязанность к колхозу, к своим людям, к деревне. Товарищи по работе, те, что перешли в леспромхоз в шестьдесят лет получили пенсию больше ста рублей в месяц. Верил в колхоз, да ошибся. В последний момент жизни колхоз не пошел навстречу, не поддержал. За сорок лет ни единого оплачиваемого отпуска, а это практически вся жизнь. А были ли выходные дни? Ведь в воскресенье, придя домой из лесу, надо заготовить дрова для дома; весной, летом и осенью накосить в лесу, наносить корзиной траву да высушить на сено для коровы на всю зиму. Кроме того, сотни дел по дому, требовавшие по 18-20 часов работы. Только и отдых, что мылся в бане.

|