Основные приборы навигационной аппаратуры.

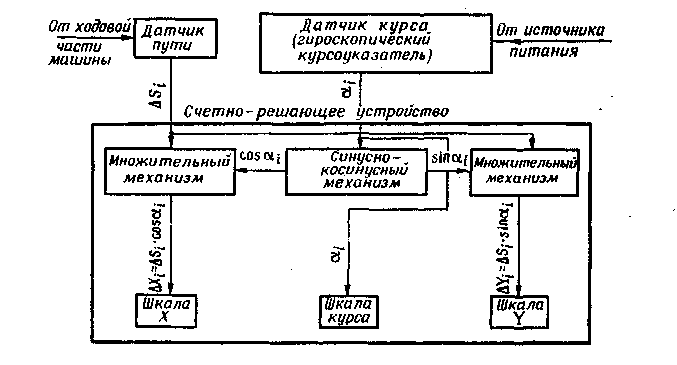

Для решения указанных выше уравнений ННА типа «координатор» имеет следующие основные приборы: - датчик пути, который непрерывно определяет величину приращения пройденного пути ∆S; - датчик курса (гироскопический курсоуказатель), обеспечивающий определение дирекционного угла а направления движения машины в каждый момент времени; - счетно-решающее устройство, которое непрерывно вычисляет прямоугольные координаты местоположения машины по данным, поступающим в него от датчиков пути и курса. Принципиальная схема такой аппаратуры показана на рис. 77. Курсопрокладчик кроме этих приборов имеет еще построительный (чертежный) механизм и планшет, на котором закрепляется карта. Карандаш построительного механизма, перемещаясь по планшету, указывает местоположение машины и вычерчивает путь ее следования.

Рис. 77. Принципиальная схема навигационной аппаратуры типа «координатор»

Датчик пути представляет собой электромеханический прибор, учитывающий путь, проходимый машиной, и вырабатывающий соответствующий ему электрический сигнал. С ходовой частью машины датчик связан гибким валиком, число оборотов которого пропорционально проходимому машиной пути. Энергия механического вращения валика преобразуется в электрический сигнал с помощью так называемого сельсина-датчика. Этот сигнал и поступает в счетно-решающее устройство. На величину пути, показываемую датчиком, влияют рельеф местности и дорожные условия. Движение машины по крутым склонам, пробуксовка или скольжение колес (гусениц) по грунту, отклонение давления в шинах колес (натяжение гусениц) от нормального и некоторые другие причины приводят к тому, что путь, показываемый датчиком, не соответствует действительному расстоянию, проходимому машиной. Поэтому для того чтобы получить действительное значение пути, пройденного машиной, в показания датчика пути необходимо ввести поправку - корректуру пути (порядок определения и ввода корректуры пути рассматривается в § 30, п. 5). Датчиком курса служит гироскопический курсоуказатель, принцип устройства которого такой же, как и гирополукомпаса, описанного в § 24, п. 2. До начала движения машины на шкале «Курс» устанавливают отсчет, равный дирекционному углу а продольной оси машины. При изменении направления оси машины в процессе движения датчик курса подает в счетно-решающее устройство электрический сигнал, пропорциональный изменению курса.

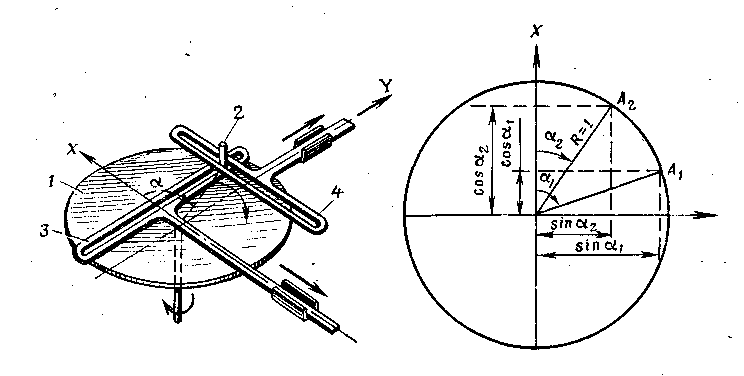

Рис. 78. Схема синусно-косинусного механизма: 1 - диск; 2 - палец; 3 - каретка Кх; 4- каретка Ку.

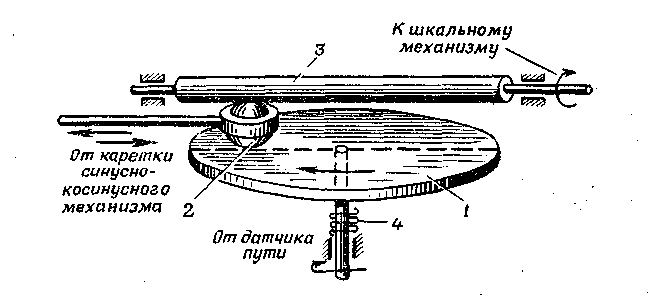

Счетно-решающее устройство постоянно определяет значения sinаi; и cosаi, перемножает Si на sinаi и cosаi» и передает полученные значения приращений координат ∆Xi и ∆Уi на шкалы координат Х и У. В аппаратуре типа «курсопрокладчик» вычисленные счетно-решающим устройством приращения координат поступают в построительный механизм, карандаш которого перемещается на отрезки, равные приращениям координат в масштабе карты, укрепленной на планшете. Счетно-решающее устройство типа «координатор» состоит из синусно-косинусного, множительного и шкального механизмов. Синусно-косинусный механизм (рис. 78) автоматически определяет численные значения синуса и косинуса дирекционного угла направления движения машины. Он представляет собой поворачивающийся диск, на котором укреплен палец, связанный с двумя каретками Кх и Ку. В целях ввода корректуры пути расстояние между центром диска и пальцем может меняться. Если по сигналу от гирокурсоуказателя диск повернется на угол а, то каретка Кх под действием пальца переместится на величину, равную косинусу дирекционного угла машины, а каретка Kу - синусу этого угла. Каретки механически связаны с множительным механизмом. Множительный механизм предназначен для непрерывного умножения приращений пути AS на cos а и sin а. Он обычно выполняется в виде двух одинаковых фрикционов: один для определения ∆х, второй - ∆у. Принципиальная схема работы одного из множительных механизмов изображена на рис. 79. Электрический сигнал, поступающий от датчика пути, с помощью сельсина-датчика счетно-решающего устройства преобразуется в механическое вращение диска / с числом оборотов, пропорциональным пути, проходимому машиной.

Рис. 79. Принципиальная схема работы множительного механизма: 1 — диск; 2 — шарик; 3 — валик; 4 — пружина.

Это вращение передается на валик 3 посредством промежуточного шарика 2, заключенного в обойму, который изменяет свое положение на диске под воздействием линейного перемещения одной из кареток синусно-косинусного механизма. Скорость вращения валика прямо пропорциональна произведению скорости вращения диска на расстояние шарика от центра диска. А это расстояние для одного фрикционного механизма пропорционально синусу дирекционного угла машины, а для другого - косинусу. Таким образом, угловая скорость вращения валика пропорциональна приращению соответствующей координаты. При перемещении шарика относительно центра диска с одной его стороны на другую валик фрикционного механизма будет вращаться в обратном направлении. Тем самым учитываются знаки приращений. Шкальный механизм предназначен для интегрирования приращений координат, поступающих из множительного механизма, а также для установки и считывания координат, дирекционного угла и корректуры пути.

|