Группа интересов как социокультурная ячейка гражданского общества

Термин группа интересов (interest group, заинтересованная группа) используется, прежде всего, в политической науке. Здесь группа интересов (ГИ) - это объединение людей, стремящихся выразить и отстаивать свои властно значимые интересы в отношениях с государственными органами и другими политическими институтами. Это выражается: а) в артикулировании группой своих интересов, т.е. преобразовании социальных эмоций и ожиданий, чувств неудовлетворенности или солидарности граждан в определенные политические требования; б) в агрегировании интересов, т.е. их упорядочении, согласовании, иерархизации по приоритетности и выработке общегрупповых целей; в) в трансляции до органов власти и других политических институтов сведений о состоянии той проблемы, в решении которой заинтересована ГИ; г) в участии в процессе формирования политических элит, властных структур общества [1]. При этом ГИ не пытается сама прийти к власти, в чем и состоит ее отличие от политической партии, стремящейся, так или иначе, стать у руля государственного управления. От широких социальных движений ГИ отличается компактностью, развитостью межличных контактов, более высокой управляемостью. Вместе с тем, ГИ могут возникать в среде социальных движений и при определенных условиях трансформироваться в политические партии. Впрочем, теоретическая политология не ограничивается лишь политическими аспектами проблемы и рассматривает, например, типологию ГИ в широком социокультурном контексте. Одной из распространенных является типология ГИ, предложенная Жаном Блонделем [2]. Она представлена в таблице 1. В этой типологии два идеальных типа как бы обрамляют континуум реальных, эмпирически фиксируемых и достаточно часто встречающихся ГИ. Группы по обычаю вырастают на почве идеальных общинных групп; они наиболее распространены в развивающихся странах Востока и Юга, но к ним относят и некоторые образования в развитых странах (например, католическая церковь в Италии, Польше, Ирландии). Институциональные группы базируются на формальных организациях внутри государственного аппарата; их влияние связано с непосредственной близостью к процессу принятия решений, они наблюдаются повсеместно, но в разных формах. Группы защиты и поддержки наиболее распространены и влиятельны в странах зрелой либеральной демократии. К группам защиты относят, прежде всего, профсоюзы и предпринимательские ассоциации, отстаивающие материальные интересы своих сторонников. Группы поддержки стремятся к достижению четко определенных целей – экологические движения, антивоенные организации, ассоциации "за" или "против" чего-либо; среди них есть очень мощные (например, Национальная оружейная ассоциация в США). Таблица 1

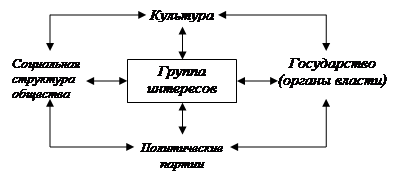

Подробнее данная типология изложена в одном из первых российских учебников по сравнительной политологии [3]. Нас она заинтересовала как прецедент более широкой трактовки ГИ, выходящей за рамки собственно политической науки. На другие такие прецеденты мы обратим внимание ниже. А сейчас отметим, что с социологической точки зрения политическая активность — лишь одно из направлений активности ГИ. Другое ее направление заключается в воздействии на компоненты гражданского общества: на его социальную структуру и процессы, на его культуру, прежде всего на сознаваемые гражданами цели и способы их собственных действий и взаимодействий с другими индивидами ради осуществления своих интересов. Иными словами, мы полагаем правомерным понимать ГИ шире, чем это принято в политической науке: не только как субъект политической жизни, но и как социокультурную ячейку гражданского общества. Схематически такое понимание ГИ представлено на схеме.

Таким образом, социологически понимаемая группа интересов - это такая социальная группа, которая артикулирует свои интересы в общественной среде и стремится их институционализировать. Любая группа имеет некоторые общие интересы, а также ценности и другие характеристики, но этого еще недостаточно, чтобы стать "группой интересов", "ценностной группой" и т.п. Группой интересов она становится лишь в том случае, если ее интерес артикулируется в общественной среде (собственно социальной, политической, экономической, культурной), т.е. выражается как настоятельное требование, побуждающее структурные элементы гражданского общества и/или органы государственной власти осуществлять практические действия, способствующие реализации этих требований, в конечном счете – их институционализации. Группа интересов - не столько стабильная структура, сколько динамичное поле взаимодействий индивидов, пульсирующее на почве их общих интересов. При этом интерес выступает преимущественно как "измерение поля по шкале возможностей (opportunity)", а ГИ может быть представлена как "сеть интересов", выражающая жизненные шансы индивидов, возможности расширить их доступ к ресурсам, выйти за ставшие тесными пределы нынешних статусов. Это "мягкое поле" социокультурных взаимодействий, активно влияющее на свою среду. В субъектном плане ГИ предстает как некая критическая масса личностей, преимущественно одного из двух основных типов: или традиционалистского (послушного, подданнического, конформистского), или инновационного (новаторского, бунтарского, нонконформистского), а также их первых (явных и латентных) последователей. В целом группа интересов служит ярким индикатором "высокой, или поздней современности", ее динамизма как постоянного самоконструирования, самореализации всевозрастающего числа людей, сознательно действующих в качестве авторов собственной судьбы и субъектов макросоциальных изменений. Это соответствует конструктивистской концепции, которая усматривает движущую силу прогресса в нормальной повседневной деятельности людей, меняющих себя и свою социокультурную среду [4].

|