Классифицируйте методы тонкослойной и бумажной хроматографии. Основные достоинства и недостатки.

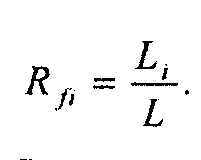

Эти виды жидкостной хроматографии просты по технике выполнения, экспрессны, не требуют дорогостоящего оборудования, что является их неоспоримым достоинством. Разделение смеси веществ этими методами может быть выполнено с использованием различных хроматографических систем. Поэтому выделяют адсорбционвую, распределительную, нормально- и обращенно-фазовую, ионообменную и т.п. бумажную и тонкослойную хроматографию. В настоящее время наибольшее распространение получила тонкослойная хроматография. Бумажная и тонкослойная хроматография сходны по технике выполнения. В качестве неподвижной фазы в бумажной хроматографии применяется целлюлозное волокно бумаги, в тонкослойной хроматографии — различные сорбенты (А1203, силикагель и др.), нанесенные равномерным тонким (100—ЗОО мкм) слоем на стеклянную, металлическую или пластиковую подложку (носитель). Слой адсорбента на носителе может быть закреплен или не закреплен, Хроматографическое разделение в плоскостных методах, как и на колонке, обусловлено переносом компонентов анализируемого вещества подвижной фазой вдоль слоя неподвижной фазы с различными скоростями в соответствии с коэффициентами распределения разделяемы веществ. В обоих случаях используются хроматографические системы жидкость — твердый сорбент (адсорбционный механизм разделения), жидкость — жидкость — твердый носитель (распределительный, ионообменный и другие механизмы). В качестве подвижных фаз применяют различные растворители или их смеси, органические или неорганические кислоты. Практическое получение плоскостныххроматограмм состоит в следующем. На полоске хроматографической бумаги или на тонком слое сорбента карандашом отмечают стартовую линию на расстоянии 1 см от нижнего края полоски или пластинки. Микропипеткой наносят пробу на линию старта в виде пятна диаметром не более 2—З мм. Затем край полоски или пластинки опускают в сосуд с подвижной фазой, находящийся в герметичной камере. По мере подъема подвижной фазы по полоске или пластинке и протекания обычных в хроматографии многократных элементарных актов сорбции-десорбции, распределения между двумя жидкими фазами, ионного обмена и др. происходит разделение компонентов анализируемой смеси. Процесс обычно продолжают до тех пор, пока растворитель пройдет от линии старта 1О см. После этого полоску или пластинку извлекают из камеры и высушивают. Если компоненты анализируемого вещества окрашены, они дают на хроматограмме соответствующие цветные пятна. Для обнаружения неокрашенных компонентов анализируемого вещества хроматограмму необходимо проявить. Проявление хроматограммы и детектирование компонентов пробы может быть проведено различными методами и зависит от состава анализируемых смесей. Проявление может быть осуществлено: — с помощью УФ-освещения. Метод применим для обнаружения веществ, способных под действием УФ-излучения испускать собственное излучение (люминесцировать) видимого диапазона длин волн; — посредством реагентов-проявителей. Например, присутствие в анализируемой смеси аминокислот может быть обнаружено с помощью нингидрина. Высушенную хроматограмму погружают в 0,2%-ный раствор нингидрина в ацетоне, затем высушивают ее. Пятна, соответствующие различным компонентам смеси, приобретают визуальную и, как правило, специфичную для каждого вещества окраску; — с использованием йода. При этом детектируемуюхроматограмму вносят в сосуд, на дне которого находятся кристаллы иода. Пары иода адсорбируются на пятнах сильнее, благодаря чему пятна визуализируются. Йод — это неспецифический реагент-проявитель. Используя специфические реагенты, можно не только определить количество компонентов смеси, но и идентифицировать разделенные вещества по цвету пятен. Бумажную и тонкослойную хроматографию чаще всего осуществляют в так называемом восходящем варианте, описанном выше. Достаточно часто для улучшения качества хроматограмм приходится использовать и более сложные варианты плоскостной хроматографии, например нисходящую, круговую, двухмерную. При проведении нисходящей бумажной или тонкослойной хроматографии анализируемое вещество наносится на стартовую линию пластинки или бумажной полоски, находящейся сверху, и элюент подается не снизу, а сверху. Положительный эффект, заключающийся в улучшении разделения, обусловлен вкладом в процесс разделения сил тяжести компонентов. Как восходящая, так и нисходящая хроматография могут быть осуществлены в одно- и двухмерном вариантах. В отличие от описанного выше одномерного процесса разделения в плоском слое при двухмерном хроматографическом разделении сначала проводят разделение анализируемой пробы в одном растворителе, затем осуществляют разделение в направлении, перпендикулярном первому, с использованием другого растворителя, повернув первую хроматограмму на 90°С. При проведении круговой хроматографии анализируемое вещество наносится в виде капли в середину пластинки или листа хроматографической бумаги. Сюда же каплями подается один или несколько растворителей. Это приводит к тому, что получаемаяхроматограмма представляет собой набор радиальных пятен. Положение пятен (зон), которые образуют разделенные компоненты анализируемого вещества на плоской хроматограмме, характеризуется величинами относительной скорости перемещения компонентов в тонком слое Rfi. Экспериментально величинeRfi определяют как отношению расстояния Li, пройденного i-м компонентом, к расстоянию L, пройденному растворителем от стартовой линии до линии фронта (рис. 1.10):

Величина Rfi зависит от природы соответствующего компонента анализируемой пробы, природы неподвижной фазы, ее толщины, природы и качества подвижной фазы, способа нанесения пробы и других факторов, но всегда Rfi ≤1. Величина Rfi фактически тождественна времени удерживания вещества или его удерживаемому объему, которые характеризуют скорость прохождения вещества через хроматографическую колонку, и может быть использована для качественной идентификации компонентов анализируемой пробы, а диаметр пятна тождественен высоте или площади хроматографического пика и, следовательно, в некоторой степени отражает количественное содержание вещества. Количествнное определение состава анализируемой пробы в простейшем случае может быть оценено визуально по интенсивности собственной окраски пятен или интенсивности флуоресцентного свечения полученных пятен при УФ-детектировании. для этих целей достаточно широко применяется элюирование хроматографических пятен. При этом пятно, полученное на хроматограмме, аккуратно вырезают или соскребают, обрабатывают подходящим растворителем и полученный раствор исследуют соответствующим физико-химическим методом. Можно использовать и весовой метод, при котором соответствующее пятно вырезают из хроматограммы и взвешивают. Количество вещества определяют по разности весов чистой бумаги такой же площади и бумаги с веществом.

52. Общие закономерности проведения тонкослойной хроматографии. Тонкослойная хроматография – способ анализа (реже препаративного разделения) смесей жидких или твердых веществ, основанный на различном сродстве разделяемых веществ к неподвижной (сорбент) и подвижной (элюент) фазам. Как правило, чем лучше вещество сорбируется неподвижной фазой - тем медленнее вещество двигается по пластине. Тонкослойная хроматография чрезвычайно чувствительный метод, позволяет обнаруживать до ~0.5 масс.-% примесей. В методе ТСХ процесс разделения смеси веществ осуществляется в тонком слое сорбента, нанесенного на инертную твердую подложку, и обеспечивается движением подвижной фазы (растворителя) через сорбент под действием капиллярных сил. По механизму разделения различают распределительную, адсорбционную и ионообменную хроматографию. Разделение компонентов происходит в этих случаях либо в результате их различного коэффициента распределения между двумя жидкими фазами (распределительная хроматография), либо вследствие различнойадсорбируемости соединений сорбентом (адсорбционная хроматография). Адсорбционный метод основан на разной степени сорбции-десорбции разделяемых компонентов на неподвижной фазе. Адсорбция осуществляется за счет ван-дер-ваальсовских сил, являющейся основой физической адсорбции, полимолекулярной (образование нескольких слоев адсорбата на поверхности адсорбента) и хемосорбцией (химического взаимодействия адсорбента и адсорбата). В случае использования для ТСХ таких сорбентов, как окись алюминия или силикагель в разделении играют роль как распределение, так и адсорбция на развитой активной поверхности сорбента (150- 750 м2/г). Распределение компонентов смеси происходит между водой на поверхности носителя (такие адсорбенты, как окись алюминия, крахмал, целлюлоза, кизельгур – и вода образуют неподвижную фазу), и перемещающимся через эту неподвижную фазу растворителем (подвижная фаза). Компонент смеси, легче растворимый в воде, перемещается медленнее, чем тот, который легче растворим в подвижной фазе.

|